平成16年4月11日〜平成16年4月17日

|

あれほど待ち焦がれていた桜も すでに散り始め・・・・

ほんとうに 短い期間ではありますが、それでも その下を歩くと・・・・なにか 明るい 楽しい そして

優しい気持ちに なれますよね〜〜。

今日は 桜並木のもとで 出あった二つの風景をご紹介。

夕方5時半ごろです・・・・ 後楽園を囲むように流れる旭川沿いの散歩道での 一コマ・・・・。

川の向こう側から 西日が射しています。 名残り桜を惜しむように・・・・ご年配の二人がベンチで お弁当をつついていました。

やがて 男性が立ち上がり・・・・女性はカメラを手渡されてポーズとる初老の紳士の(旦那さまだとは思いますが・・)撮影を始めました。

なんだか 夕方の暖かな陽射しの中の終わり桜の並木にその情景が溶け込んで・・・・・・。

思わず そっとシャッターを・・・  そうして もう一枚。

これは 岡山市街地の真中を流れる西川の 両側沿いの緑道公園の 桜並木です。

丁度 午後3時頃でした・・・・・ こちらの桜も すでに色あいが薄れて はらはらと 風もないのに 花びらが散り始めていました。

その中を歩いてフト目の前を見ますと・・・・・老夫婦らしい お二人が 仲良く名残桜を愛でつつ 歩いています。

途中で立ち止まり・・・女性が 男性の上着の後ろ襟に手をのばして、何かを直しているようでしたが・・・やがて・・・寄り添うように また 歩きはじめました。ゆっくりと・・・・・。

満開の桜のもとでは 飲み食いする人ばかりで 静かなお花見は なかなか 出来ませんが・・・この日は お天気なのに人通りも少なくて、人生をともに歩んでこられたであろうお二人の、それとなく触れ合うように語らいつつ歩む姿に 余計に 暖かさと幸せ感を 感じることができました☆

穏やかな 春の ひととき・・・・・・。

|

|

ここは家の近所で、去年の3月にタイワンリスを発見した所です。

そして、今年の2月にはその木が切り倒されてしまったことを報告しました(こちら)

ここでは道路工事が始まったとばかり思っていたのですが、しばらく振りに寄って見ると弥生時代の遺跡があるとのことで、道路工事前に発掘調査が行われておりました。

ここ一帯には弥生時代に住居があったそうで、陽当たりが良くて水の便が良く、木の実や動物など食べ物が豊富にあった場所のようです。

丁度、小学生による発掘現場見学会があり、そのような説明を受けていました。リスも住み着く訳です。おまけに丘の頂上までちょっと歩くと、弥生人が神と崇めた富士山がきれいに眺められます。

去年までタイワンリスが住んでいた木の根っこが地上に堀起されています。

その下にこんな竪穴式住居祉があったのですね。

尚、説明によりますと、写真手前の赤い杭の刺さった小さい穴の向こうにある中くらいの浅い穴は縄文時代の住居址で、その後、弥生時代に向こうの大きな穴である住居を一部重ねて作ったのだそうです。(発掘された遺物から判明)。

ここで住居址は10軒ほど発見されたようですが、同時に住んでいたのは2〜3軒だったのではないかとのこと。

さて次の日に行ってみると、こんな土器が発掘されていました。

真ん中で割れてはいますが、かなり原型を保った土器のようです。ここで弥生人が生活に使っていて、割れたので捨てたのか、どのようにして残ったのか分りませんが、何か「わくわく」します。

尚、土器の左にある地面の段差は関東大震災で出来た断層と推定されるそうです。

私が住んでいる場所はこのように、大昔から人が住んでいた場所なのだと改めて認識した次第です。

散歩していると狸やリスにはよく会いますが、そのうちに森で髪の長い弥生時代の美人にばったり出会うような気がします。

|

|

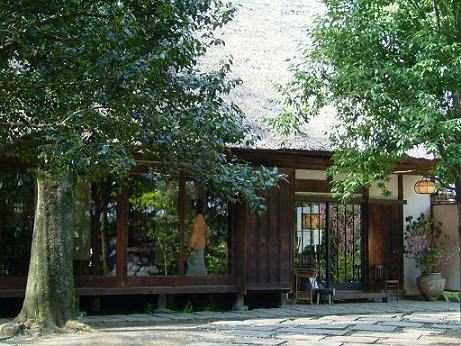

鶴川に用事がありましたので、旧白州邸(武相荘)に寄ってみました。 白州次郎・正子ご夫妻が1942年に農家を買い取り、 移住され60年近く住んでいらした所です。モダンな住宅やマンション、ユニクロの大きなお店が並んでいるバス通りを1分ほど奥に入った所に、 長屋門から寄せ棟造りの茅葺屋根の主屋、そして広々とした庭には竹林や高い木々があり、その中に鎌倉時代の石仏立像が鎮座しています。

草花も丹精込めて育てるというのではなく、ごく自然に季節になると咲いてくるような感じのお庭です。自然と共に暮らすことが、ご夫妻独特の ライフ・スタイルの原点だったのでしょう。

主屋の玄関には常滑の大きな壺(鎌倉時代)に庭の草木が飾られています。 何気なく、そして自然に「ここが私の一番のお気に入りの場所なの」という感じで置かれているのです。

鉄製の灯明台 鉄製の灯明台  写真左側に、石仏が見えます。

邸内には、お二人が 美しい・好き という自分自身の美意識で(当代一の目利き“ほんもの”を知る人)集められたもの達を こよなく愛し、生活の中に取り入れ言葉では表現出来ない『雰囲気』がありました。

邸内は撮影禁止でした。 |