平成16年9月19日〜平成16年9月25日

|

鬼子母神から北へ20分。下谷2丁目に大黒天を祀る英信寺があります。

三面大黒におめにかかりたかったのですが葬儀の最中で断念。 下町の細い道を通ってすぐご近所の法昌寺へ。  お寺の方のお願いして寺内の毘沙門天を拝ませていただきました。  まだ昼間は残暑ですがそれでもだいぶ秋めいて歩きやすくなってきました。 |

|

前に 三輪くんが 戸塚での 弥生時代の住居跡の発見の様子を 今週の写真で 紹介していましたよね・・・。

我が家の前の 百間川も 数箇所で 土器や住居跡などが 発見されている・・・・と 聞いたことがありました。 たしかに それらしき場所が 水色のビニールシートで覆われているのを 見たこともありますが・・・気がついたら いつの間にか ビニールシートは 外されて 整地されていました。

ところが 何か写真の題材になる景色でも ないかなぁ〜と 土手の下の 百間川沿いの散歩道を いつもと違う方向に 歩いていってみました。あれ!! なんだろう??!!

2年ほど前に通った時には なかった何か円形の盛り上がりと 短い木の柱のようなものがあるのです!!

急いで そばまで行ってみました。

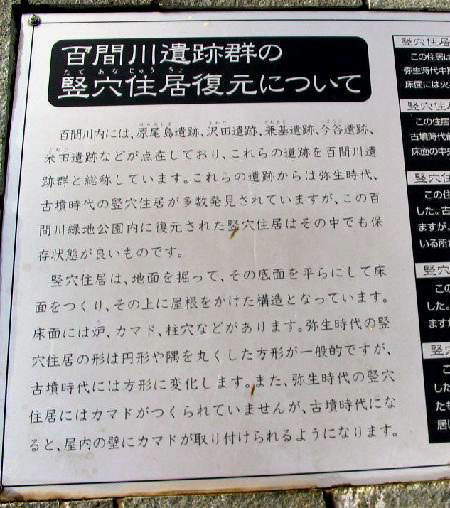

こんな看板・・・というか 説明書きが この小公園の淵にありました。

あれぇ〜〜?? 古墳時代・・・・・って ええと・・・・いつ頃だったかな? などと 思い巡らしつつ ここにあるのは 実際に発見された遺跡を 模った復元なんだなぁ〜〜 小学生たちへの 分かりやすい教材になるなぁ〜と 見てみることにしました。

住居跡は AからEまで 5つありました。

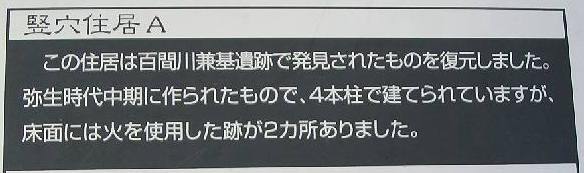

たとえば Aは・・・・・

・・・・・・という解説がありました・・・・

真中に 穴が一つありますが・・・・これが火を使った跡なら もう一つは???

でも、なるほど・・・・これが弥生時代の形なんですね・・・・確かに円形です。

その後 例えば Cは 古墳時代前期の復元で、4本柱で建てられている。

床面の中央に火と使用した跡と小石をつめている所があったと書かれてます。

また 最後の住居跡Eは 弥生時代の後期に作られたものだそうですが、火災をうけていたと書かれてました。なぜ 分かるのでしょうね??

その E は他の住居が4本柱であるのに “8本柱の大型の竪穴住居である” とも 解説されていますが・・・・ 8本どころではないようなんですが・・・???

どうやら・・・壁周りの 太い柱が 8本で 中がわの細い6本の柱は 支えなのでしょうか?

でも こんなに近くに 旧き昔の竪穴住居跡の復元広場が あるなんて!!大発見☆

その他 敷石と木柱の低いもので 昔の川にかかっていた 橋を 模したこんなものもありました〜〜。

この日の百間川の広場は いつもより学術的な場所のような雰囲気でした。

百間川は 通常はほとんど川の水が流れていません。

岡山市内を流れる 旭川の 洪水氾濫防止の対策用の河川なので、整地された川沿いは テニスコートや少年野球広場 サッカー広場 公園 などと 市民のために いろいろに整備されているのです。

その外側の高い土手の向こう側は 車が一杯走ってる道路になっているのです。

|

|

河口湖へ テニスの合宿に行ってきました。

ホテルは 赤松の林に囲まれた〜静かな雰囲気の所に 建っていました。

階段状に沢山有るコートの先に 見覚えのある☆形の良い山を 見つけました!

天気も良かったので・・・嬉しいことに 富士山を一日中拝めました♪

帰りの中央高速道では・・・夕方でしたが 車窓から 裾野まで眺めることができ 感激しました。

|

|

稲毛の浜にある 花の美術館 に行ってみました。

秋の花壇というテーマで、どの花も馴染み深い花たちですが 秋色をして、美しく咲いていました。

赤いポンポンの穂が可愛らしいです。樹木に“さるすべり(百日紅)”がありますが、それよりも長く咲くので、この名前がつけられたそうです。

野生のケイトウです。小さい花がたくさん集まって写真のように見えます。

アルゼンチン原産の多年草です。銀色の穂が青空に映えて美しいです。

可愛らしい黄色の花のジュータンです。

朝晩は少しづつ秋を、感じられるようになりましたが・・・・・

秋の訪れはいつになるのでしょうか・・・・・

|

|

ミュンヘン古絵画館です。2002年6月23日朝早く行き過ぎて開門前に到着してしまい、芝生の前庭で時間を潰しておりました。  ベンチに座って空を見上げるとマロニエの葉がこんなふうに見えました。

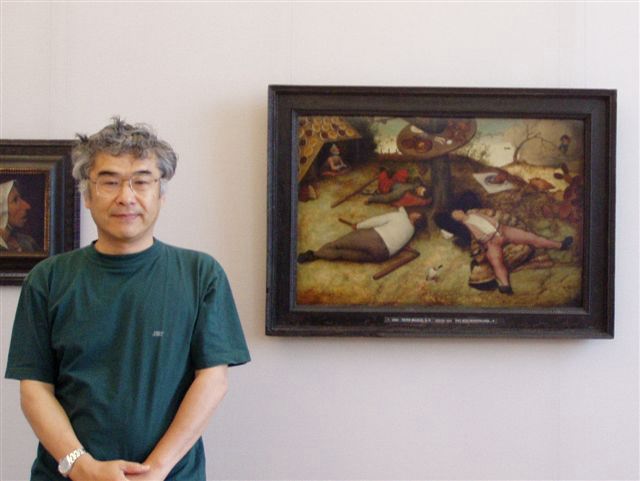

さて入館するなり、Pieter Bruegelの場所を探しました。Bruegel一家の絵は、まとめて一階北西(受付の裏手)の窓際の部屋にありますが、私の目的はBruegel父の絵で、以下の2枚があります。まずは記念写真。1人でしたから撮影を監視員に頼みました。ブユーゲル父の「怠け者天国」、左の農婦の絵も両方入れてと頼んだつもりがこのようなショットに。

☆ Pieter Bruegel the elderの絵とともに。

☆ Pieter Bruegel the elder 「コケーニュの郷(怠けもの天国)」1566年

「コケーニュの郷」とは美食に恵まれ、怠惰に明け暮れる楽園で中世ヨーロッパのユートピアの一つであったそうです。寝て待っていれば、食べ物がむこうからやってくるという夢の世界を描いています。ここを訪問したいという望み=罪であったとのことです。 この作品に基くほぼ同じ構図の版画も存在します。 この絵はもとはプラハの皇帝コレクションにあったものが、1648年にスウェーデンに持ちこまれ1917年にここで購入されたそうです。

☆ Pieter Bruegel the elder「農婦の顔」 1563年頃

Bruegel には珍しい、単独の肖像画でです。習作でしょうか?それともプレゼント用に友達に描いてあげたのでしょうか?でも、本人にはあまり喜ばれなかったかもしれませんね。

この絵をなぜ描いたのか想像すると楽しいです。

☆ Hieronymus Bosch「最後の審判」 1504〜10年

左手で、最後の審判のラッパが高らかになり響く時、墓の中から蘇ってくる人間たちが描かれ、まだ地中から這い出しているものもいる。 中央に極楽鳥のようなものが見え、黒地に派手な色使いの絵です。同じ題の絵がウイーンの美術学校付属美術館にありますが、それに比べてより幻想的、シュールな絵ですね。 このままスカーフにしてもいいような美しさ。

元はもっと大きな絵で、これはその右下の一片とのことです。

すごいグラマラスな監視員にシャッター押しをたのみましたが、残念ながらブレてました。

ここの売店でいいものを見つけました。

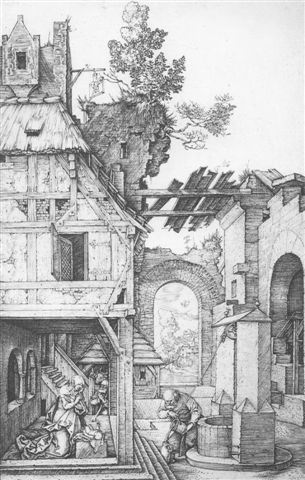

☆ Albrecht Dürer「キリスト降誕」1504年

デュラーの当時の銅版(1504年!)を最近手摺りしたという版画です。 高くなかったです。

モチーフは牛小屋でキリストが誕生し、ヨゼフが外の井戸で水を汲んでいるものです。

このように再印刷されたBruegelの銅版画が欲しいです。 |