平成16年9月26日〜平成16年10月2日

|

下谷から東へ歩くと入谷。入谷を少し北上すると竜泉。ここ竜泉に弁財天を祀る弁天院があります。

弁天院に行く道でみつけた不思議な光景。  年代もののお宅にはさまれた超モダンな住居。なんともアンバランスで暫しみとれました。 |

|

私が 今 メロメロになっている彼(?)を 紹介します。

ヨン様ではなく〜 クロ様です!

どぉ〜 ハンサムでしょう!

友人が飼っている猫で 身体全体が白 頭の所だけが黒なので ”クロ”と名付けたそうです。

猫といえば・・・

庭を悠々と横切っていた近所の猫達も 犬を再び飼いだしてからは

とんと 寄り付かなくなってしまいました。

ところが 最近 我が家にお昼寝に来てくれる猫が 現われました!

駐車場の屋根の上に それはそれは 気持ち良さそうに爆睡状態です。

北側なので 昼間も涼しい所だし 高いところで安全なのでしょう。

ゆっくり〜 お寝すみ下さいね!

最後に 我が家の個性的な犬を 登場させましょう。

“あかべこ犬”とでも 名付けたくなるような 仕草をします。

家族の者が 何か食べていると・・・ おねだりの代わりに テーブルに顎を載せて

じっと待っています。

可笑しな犬でしょう〜!?

この視線を感じながら〜食べ続けるのは 勇気が要ります。

|

|

法事で岡山に行って参りました。 前日は、末永さんの お奨めの倉敷美観地区で久し振りに古い日本の風景に再会しました。 江戸時代〜大正時代の雰囲気に浸りました・・・

感激してデジカメで写真を取り捲りましたが、出来映えは思うようではないのがやや残念です。 <末永さん推薦ありがとう>

ところで写真に写っている『白鳥』って昔から日本にいたのか? 疑問を感じつつ撮影してしまいました。

また、 岡山では何十年振りに城にも登りました。 このお城は黒壁のため『烏城(うじょう)』と呼ばれているそうです。

『かわいい七つの子』の烏は可愛いのでしょうが・・・

最近、東京都から追い出されたカラスが カモメの棲家の湘南に現れ、朝5時前後からカァ・カァ・カァ・カァ・カァ・カァ・カァ・カァ・カァ・カァ・カァ・・・ うるさくて困っています。 夢の烏城のある岡山へ行くようにどなたかカァ・カァ・カァ・カァとお話いただけませんか・・・

|

|

十数年ぶりに九品仏に行ってみました。

子供の頃、従姉妹達とボール遊びをしたり、自転車の練習をしたり 思い出がたくさん詰まった境内ですが・・・・・ 今では、その場所は綺麗なお庭になっていました。

本堂の脇です。

そこへ、托鉢から戻られたのでしょうか、お坊様が通られました。

区の天然記念物に指定された大銀杏、お釈迦様が悟りを開かれた場所が菩提樹の下であったということで、寺院によく植えられている菩提樹がここにもありました。

花は晩春に咲くそうですが、落ち葉の中に実を見つけました。

葉はハート形ですが、実が付いているのは細長い形をしています。萼(ガク)なのでしょうか・・・・・

入り口には、インドの仏教典中にある菩提樹の鉢植がありました。

シューベルトの♪泉に沿いて茂る菩提樹♪というのはセイヨウシナノキ(セイヨウボダイジュ、ドイツ語名:リンデンバウム)だそうです。

|

私の母が古い持ちものを整理しようと、祖母が子供の頃持っていたという印刷物をくれました。 B5版くらいの大きさの 粗末なざら紙でできた 古い古い印刷物で、彩色されています。 当時の様子が分かる貴重な文書なので、その中のいくつかを何回かに分けて紹介しましょう。 今回紹介するものは、明治26年に印刷されたものです。 明治26年というと1893年のことで、およそ110年前ということです。これを見ると、当時の東京は今日とは比べ物にならないくらい、未開発の地だったことが分かります。 ☆ 銀座通り [解説文] 銀座通りは京橋より新橋にいたるまでおよそ八丁ばかりの大通りにて 家屋の築造は多く煉瓦をもって積み諸商店には多く海外諸国の物貨を?き その他勧工場に新聞社等何れも盛んならざるはなく 道の両傍には樹木を植え中央は車道にて馬車腕車の往来最も頻繁たり その左右は人道にて煉化石を敷けり 夜は瓦斯灯ともし 加えるに電気の光燦然と街頭さながら白昼の如く その清麗にして殷賑なる事 実に府下第一の構えあり 腕車とは何のことでしょうね? インターネットで調べたら、“わんしゃ”と読んで、人力車のことだそうです。この当時は馬車鉄道が走っていますね。因みに、東京に市電が現れたのは明治36年(1903年)のことです。右に描かれている馬車は乗り合いでしょうか。随分傾いていて、おかしいですね。前輪が大きく、後輪が小さな自転車も見えますね。道路左側には多数の電線を載せた電柱が見えますね。この電線は電話線でしょう。右側の電柱は電力線でしょう。 ☆ 日本橋 [解説] 日本橋 通り一丁目と室町一丁目との間に架す長さおよそ二十八間あり 府下の中央に位するを以って全国の道路行程を定るの元標とす また諸方名勝古跡の里数を算するも これより起算す この地は都人士女の往来すると旅客行商の各地より雲集すると南北相触し 馬車腕車の絡駅雑踏する事寸歩も移すあたわざることあり 肩??撃の場とはこのあたりをや言うらん 西の方に宮城の高くそびゆるを見 また晴日には富岳の天際に?つを望み 熱?中にもまた目を快くす ?のところは、難しい字が当てられ、読み方が分かりません。日本橋は、今は高速道路の真下になってしまいましたが、当時の面影を残すのは運河くらいでしょうか?馬車鉄道が通る道を天秤桶や荷物を担いだ人々が平気で往来している。車道、歩道の別をほとんど意識されていないようですね。 何れの絵の左下には「画作兼印刷発行者京橋区築地二丁目五番地藪崎芳次郎」とあります。 |

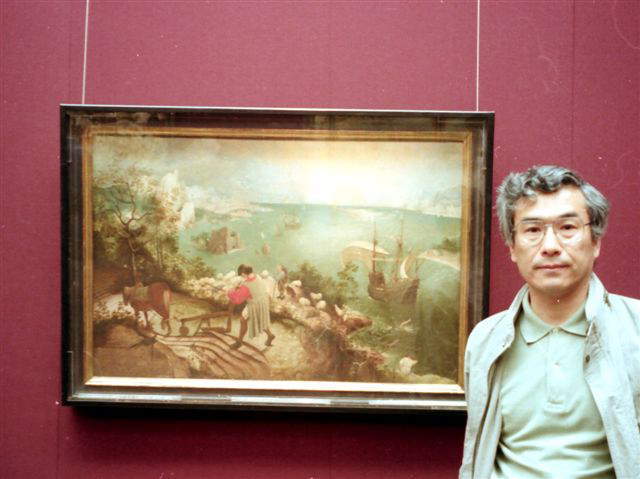

Museum Voor Oude Kunst Brussel

|

ブリュッセルは私が勝手に師と仰ぐPieter Bruegel the elderが活躍した土地です。それまで仕事で時々行っていたのですが、王立古典美術館へ行けたのは後のことです。

初の訪問は1996年6月で最近は2002年6月です。

もちろんBruegelから紹介します。

☆ Pieter Bruegel the elder「ベツレヘムの戸籍調査」1566 1996年6月21日撮影  聖書の出来事を、雪の中のフランドルの情景に置いた絵で私の好きな1枚です。

写真がぶれていて恐縮ですが、豚の解体をする農民も描かれています。抜く血をフライパンで受けています。煮てソースにします。傍らで子供が風船を膨らませていますが、これは豚の膀胱です。別の子供は今、出してもらえるのを待っているのでしょう。夏は浮き袋にもして遊んだようです。

☆Pieter Bruegel the elder「イカロスの墜落」1558年  「人は死んでも鋤は休まない」という諺がネーデルランドにあるそうです。イカロスが墜落しても「あっしには かかわりのないこって・・・」と背を向けて働く農民が主役です。

☆ Pieter Bruegel the elder「反逆天使の墜落」1562年  彼がHieronymus Boschに影響を受けていたことが分かります。彼はこの頃に油彩画に専心し始めたそうです。

☆ Gate Watcher  2003年11月森美術館の売店にて購入。上の絵の中の人物を立体にした置物です。

☆ Pieter Bruegel the elder「マギの礼拝」1557年頃 2002年6月20日撮影  キャンバスにテンペラで描かれており、近年修復されてガラスケースに収まっています。

中央部の構図はプラド美術館にあるBoschの同名の絵に影響を受けているとの解説があります。

☆ Pieter Bruegel the elder「あくびをする男」

元は丸い板にいくつか描かれていた胸像を、楕円に切り出したもののようです。

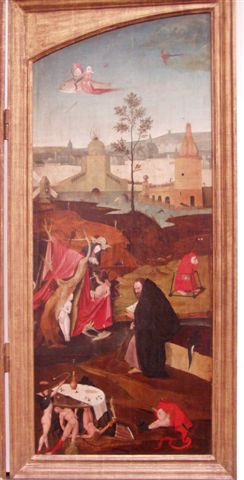

☆ Hieronymus Bosch「聖アントニウスの誘惑」(コピー)

左翼パネル 右翼パネル

左翼パネルは、聖アントニウスが翼を持つひき蛙に連れ去られるところ。橋の上で聖アントニウスを抱きかかえる赤い服の人はBosch自身との説があります。

右翼パネルは木の蔭の裸身の女性から目をそらせる聖アントニウス。翼を持つひき蛙が幕を引いて見せようとしている。

リスボン国立美術館にあるものがオリジナルでこれはその初期のコピーだそうです。

☆ Pieter Bruegel the elderの墓標

美術館に近いNotre Dame de la Chapelle教会にPieter Bruegel the elderは眠っています。同日お参りをしてきました。

この美術館はこれだけでは紹介しきれていないのです。2002年6月当美術館にてブリューゲル・エンタープライズ展が開催され、関連したシンポジウムにも参加しましたので、次回それに付いて触れます。

|