•½گ¬17”N3Œژ13“ْپ`•½گ¬17”N3Œژ19“ْ

‚PپDƒAƒlƒ‚ƒl

‚‚‚™پ@‹g–ىپ@•y”üژq‚³‚ٌ

پy‰شŒ¾—tپzپ@ڈء‚¦‚½ٹَ–]پE”كˆ£پE‘ز–]

پ@ƒMƒٹƒVƒƒگ_کb‚ج’†‚إپAƒAƒhƒjƒX‚جŒŒ‚حگش‚¢‰شپ@ƒAƒlƒ‚ƒlپ@‚ة•د‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚µ‚½پEپEپEپEپE پ@ڈt‚ج–K‚ê‚ھ‘ز‚؟‚اگة‚µ‚‚ب‚éچ ‚ةپA•”‰®‚ةڈü‚肽‚‚ب‚éچD‚«‚ب‰ش‚إ‚·پB

پ@ƒMƒٹƒVƒƒگ_کb‚ة‚و‚é‚ئپEپEپEپEپEپE

پ@ƒAƒbƒVƒٹƒA‰¤ƒeƒCƒAپ[ƒX‚ج–؛ƒ~ƒ…ƒ‰پ[پiƒXƒ~ƒ…ƒ‹ƒiپj‚ح•ƒ‰¤‚ًˆ¤‚µپAƒAƒhƒjƒX‚ھ‚¤‚ـ‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚±‚ج•sچK‚بڈoگ¶‚جƒAƒhƒjƒX‚ج—{ˆç‚ًپAˆ¤‚جڈ—گ_ƒAƒtƒچƒfƒBƒeپ[‚ح–§‚©‚ةƒyƒ‹ƒZƒzƒlپi•ê‚ب‚éگ_پE–Lڈُ‚جڈ—گ_ƒfƒپƒeƒ‹‚ج–؛‚إ–»ٹE‚جگ_ƒnƒfƒX‚جچبپj‚ة—ٹ‚ف‚ـ‚µ‚½پB

پ@ƒAƒhƒjƒX‚ھ”ü‚µ‚¢گآ”N‚ةگ¬’·‚·‚é‚ئپAƒyƒ‹ƒZƒzƒl‚àƒAƒtƒچƒfƒBƒeپ[‚àƒAƒhƒjƒX‚ًˆ¤‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB پ@‚»‚±‚إƒ[ƒEƒX‚حڈt‚©‚ç‰ؤ‚حƒAƒtƒچƒfƒBƒeپ[پAڈH‚©‚ç“~‚حƒyƒ‹ƒZƒzƒl‚ئ•é‚ç‚·‚و‚¤Œˆ‚ك‚½‚ج‚إ‚·‚ھپA‚ ‚éژƒAƒtƒچƒfƒBƒeپ[‚حپAڈH‚ھ—ˆ‚ؤ‚à“~‚ھ—ˆ‚ؤ‚àƒAƒhƒjƒX‚ًƒyƒ‹ƒZƒzƒl‚ة•ش‚µ‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB“{‚ء‚½ƒyƒ‹ƒZƒzƒl‚حپAƒAƒtƒچƒfƒBƒeپ[‚جˆ¤گlŒRگ_ƒAƒŒƒX‚ة‚±‚جژ–‚ً–§چگ‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚·‚é‚ئƒAƒŒƒX‚حàض–ز‚ب’–‚ة•دگg‚µپAƒAƒhƒjƒX‚ًڈP‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚±‚جژƒAƒhƒjƒX‚ھ—¬‚µ‚½ŒŒ‚©‚çƒAƒlƒ‚ƒl‚ھگ¶‚ـ‚êپAژ€‚ً”ك‚µ‚فƒAƒtƒچƒfƒBƒeپ[‚ھ—¬‚µ‚½چg—ـ‚ھ”’ƒoƒ‰‚ًگش‚گُ‚ك‚½‚ئ‚àŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

|

‚QپD”~‚ج–ط

by ژR•سپ@•گگھپ@ŒN

|

ٹe’n‚إ”~‚ج‰ش‚ھ–ٹJ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

‰ن‚ھ‰ئ‚و‚è•à‚¢‚ؤ–ٌ‚Q‚Oپ`‚R‚O•ھپAڈہ•”‰w‚جگو‚ة‹Œ‰ئ‚ھ‚ ‚èپ@‘ه‚«‚بکV–ط‚⑽‚‚ج”~ƒm–ط‚ھ–ˆ”NŒ©ژ–‚ب‰ش‚ًچç‚©‚¹‚ـ‚·پB“V‹C‚ج—ا‚¢“ْ‚ة‚ح‚±‚ج’ت‚è‚ة‚ح‚½‚‚³‚ٌ‚جگl‚ھ”~‚ًŒ©‚ة—ˆ‚ـ‚·پB

پ@ˆê”ش‘ه‚«‚¢کV–ط‚إ‚·پA‚±‚ꂾ‚¯‘ه‚«‚¢”~ƒm–ط‚ًژ„‚ح‘¼‚إ‚حŒ©‚½‚±‚ئ‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھٹF‚³‚ٌ‚ح‚¢‚©‚ھ‚إ‚·‚©پH

|

‚RپD‘q•~‚جگ—‚ك‚®‚èپEپEپE‚©‚çپ@گFپX

‚‚‚™پ@––‰iپ@Œbژq‚³‚ٌ

|

‹ژ”N‚àپ@‚¨گ—‚³‚ـ‚ك‚®‚è‚جچ ‚ةپ@‘q•~‚ةچs‚«‚ـ‚µ‚½‚ھپAپ@‚±‚ج“y—j“ْ‚ھپ@‚¨گ—‚³‚ـ“Wژ¦‚جپ@چإŒم‚ج“y—j“ْ‚ب‚ج‚إپ@‚ـ‚½ٹ¦‚³‚ھ‚ش‚è•ش‚µ‚½‘q•~‚ـ‚إپ@چs‚ء‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پB

پ@پ@ پ@پ@پ@‚±‚±‚حپ@‘q•~‚ج‹½“yٹك‹ïٹظ‚ج’†‚إ‚·پB‘هگ³ژ‘م‚ج‚¨گ—‚³‚ـ‚ھپ@ڈü‚ء‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

پ@ٹ„چ‡پ@’n–،‚بگFچ‡‚¢‚إپ@ƒKƒ‰ƒX‚ج“Wژ¦ژ؛“à‚ب‚ج‚إپ@‘S‘ج‘œ‚حژB‰e‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB

پ@‚ب‚ة‚©پ@•¨‘«‚è‚ب‚¢پEپEپEپE‚ئژv‚ء‚½‚çپ@‘ن‚à‚ب‚¢‚µپA‰½‚جڈü‚è‚à‚ب‚¢پ@‚»‚ج‚ـ‚ـپ@ƒ|ƒ“‚ئ•ہ‚ׂؤپ@‚ ‚邾‚¯‚ب‚ج‚إ‚·پEپEپEپEپBپ@‚©‚ي‚¢‚»‚¤‚ب‹C‚ھ‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚ـ‚½پ@”½‘خ‘¤‚ج’آ—ٌƒPپ[ƒX‚ج’†‚ة‚حپ@چ]Œثژ‘م‚ج‹“s‚جگlŒ`‚ھڈü‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپ@‚»‚ج’†‰›‚ةپ@‚±‚ج‚و‚¤‚ب‚¨گ—‚³‚ـڈü‚è‚ھپ@ƒZƒbƒg‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@ پ@پ@‚±‚؟‚ç‚حپ@—§”h‚ب‘نچہ‚ةچہ‚ء‚ؤ‚¢‚ç‚ء‚µ‚ل‚¢‚ـ‚·پEپEپEپEپB‚إ‚àپ@‚¨“éگُ‚ف‚جژOگlٹ¯ڈ—‚âپ@Œـگlڑ’ژq‚à‚¢‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پB‘م‚ي‚è‚ةپ@‚»‚جژ‘م‚ج‚à‚ج‚炵‚¢پ@Œ¢پEپEپEچŒ¢پH‚جپ@’u•¨‚ھ—¼کe‚ً”شŒ¢‚ج‚و‚¤‚ةپ@ژç‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚»‚ج‘¼پ@“Vگ_‚³‚ـ‚ج‚و‚¤‚ب‚¨گ—ڈü‚è‚ب‚اپ@گFپX‚ئ‚¢‚ء‚د‚¢•ہ‚ׂؤ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پBپ@

پ@

پ@ پ@پ@‚ـ‚½پ@ڈ¤“XٹX‚ج’†‚ة‚حپ@‚¢‚©‚ك‚µ‚¢ٹç‚آ‚«‚ج“Vگ_گ—‚ھپ@ڈü‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپ@’j‚جژq‚ھگ¶‚ـ‚ꂽ‰ئ‚إ‚ح ‚¨ڈj‚¢‚ة“Vگ_‚³‚ـ‚ً‘،‚ء‚½‚ج‚إپ@‚±‚ج‚و‚¤‚ب“Vگ_‚³‚ـ‚إ‚¨•”‰®‚ھ‚¢‚ء‚د‚¢‚ة‚ب‚é‰ئ‚à‚ ‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤ گà–¾ڈ‘‚«‚àپ@“\‚ء‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پBپ@‚±‚ê‚ح‚ـ‚½پ@چ•پX‚ئ‚µ‚½‚ ‚²•E‚ھپ@–ع‚¾‚؟‚ـ‚·‚ثپB

پ@پ@پ@

پ@

‚±‚ج“ْپ@—₦—₦‚·‚é‘q•~‚ج’¬‚ًپ@‚¨گ——lŒ©‚ب‚ھ‚ç•à‚¢‚ؤپA‘ ‰®•~’¬•ہ‚ف‚ج‚ح‚¸‚ê‚ة‚ ‚éپ@Œ|•¶ٹظ‚ئ‚¢‚¤‘q•~‚ج‘ه‚«‚بƒzپ[ƒ‹‘O‚ة‚àچs‚ء‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پB پ@‚·‚é‚ئپ@ƒzپ[ƒ‹ٹO‚جچLڈê‚إ‚ح‘q•~‰¹ٹyچص‚جچأ‚µ‚جڈ€”ُ‚إپ@ƒeƒ“ƒgڈَ‚ة•z‚ً“\‚ء‚ؤڈ€”ُ’†‚إ‚µ‚½‚ھپ@‚س‚ئپ@“ƒ‚ج‚و‚¤‚بŒڑ•¨‚ج“ü‚èŒû‚إپ@گ…گF‚ج•‚ھ–ع‚ة”ٍ‚رچ‚ٌ‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پ™پ@پ@پ@پ@

پ@پ@

پ@ ‚ا‚¤‚â‚çپ@‚±‚جŒڑ•¨‚ج•t‹ك‚إپ@ٹ¦‚¢’†پg”M‚¢“ٌگlپh‚ج‹L”Oژتگ^‚ًژB‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ب‚ج‚إ‚·پB  پ@‰ن‚ھ‘§ژq‚à‚»‚¤‚إ‚µ‚½‚ھپ@Œ‹چ¥ژ®‚ح‹“‚°‚ب‚¢‚إژتگ^‚¾‚¯ژB‚ء‚ؤپ@‹L”O‚ةژc‚·پEپEپEپE‚ئ‚¢‚¤Œ`ژ®‚ج‚و‚¤‚إ‚µ‚½پB

پ@‚½‚¾‚µپ@ٹ¦‚‚ؤŒ¨‚âکr‚ًڈo‚µ‚ؤ‚é‰ش‰إ‚³‚ٌ‚حگk‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پ`پ`پBپ@ƒuƒ‹ƒuƒ‹پ`پ`پ`پB

پ@پ@

پ@

‚±‚جŒمپ@‚ ‚ـ‚è‚جٹ¦‚³‚ة‰w‚ةŒü‚©‚ء‚ؤپ@‘q•~گى‰ˆ‚¢‚ً•à‚¢‚ؤ‹A‚è‚©‚¯‚ؤ‚é‚ئپ@‚ب‚ٌ‚ئ‚ـ‚ںپIگل‚إ‚·پIپI پ@Œ©‚éپ@Œ©‚éپ@گل‚ح‚س‚ش‚¢‚ؤ‚«‚ؤپ@‚ـ‚é‚إگ^“~‚جŒiگF‚ج‚و‚¤‚إ‚·پEپEپEپEپEپB

پ@

پ@‚©‚آ‚ؤپ@—Fگl‚ئچs‚ء‚½پ@ڈ¬’M‰^‰ح‰ˆ‚¢‚إ‚جپ@ڈt‚جگلŒiگF‚ًژv‚¢ڈo‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@‰^‰ح‚ئ‘ ‰®•~پEپEپEپE‚»‚¤‚¢‚¦‚خپ@ڈ¬’M‚ئژ—‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·‚ث‚¥پ`پ`پEپEپEپEپEپEپEپBپ@پ@

پ@گل‚ج‘q•~‚àپ@ڈ‰‚ك‚ؤ‚إ‚·پIپIپ@‚ب‚ٌ‚¾‚©پ@“¾‚ً‚µ‚½‹C•ھ‚إپ@•@گ…‚·‚·‚è‚آ‚آپ@–²’†‚إƒVƒƒƒbƒ^پ[‚ًپ@گط‚è‚ـ‚µ‚½پBپ@

پ@چ×گلپi‚³‚³‚ك‚ن‚«پjپEپEپEپE‚ئ‚¢‚¤‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پEپEپEپEپB‚»‚ê‚ئ‚àڈtٹش‹ك‚¾‚©‚çڈtگلپi‚µ‚م‚ٌ‚¹‚آپj‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پHپH

|

‚SپD“ىƒCƒ^ƒٹپ[پ•ƒچپ[ƒ}‚ج—·

| پ@پ™پ@ƒJƒvƒٹ“‡پiCapri)

پu’n’†ٹC‚ج•َگخپvپ@‚ ‚é‚¢‚حپ@پuƒiƒ|ƒٹکp‚جگ^ژىپvپ@‚ئ‚àŒؤ‚خ‚êپ`

ƒچپ[ƒ}ژ‘م‚©‚ç—ً‘م‚جچc’é‚ةˆ¤‚³‚ꂽ“‡پ@پ™پ@ƒJƒvƒٹ“‡پI

چ،‚حپ@گ¢ٹEٹeچ‘‚©‚çƒZƒŒƒu‚جڈW‚ـ‚éچ‚‹‰•ت‘‘’n‚إ‚à‚ ‚邱‚ج“‡‚حپ@ƒiƒ|ƒٹ‚©‚ç–ٌ40km‚ج‰«‚ةˆت’u‚µ‚ـ‚·پB

–¼‘O‚جŒêŒ¹‚حپEپEپEپ@ƒCƒmƒVƒV‚ج‰»گخ‚ھ‘½‚”Œ@‚³‚ꂽ‚ج‚إپ@ƒMƒٹƒVƒƒŒê‚جƒJƒvƒچƒXپiپپƒCƒmƒVƒVپj‚ئ‚àپ@ƒ‰ƒeƒ“Œê‚جƒJƒvƒٹƒGپiپپƒ„ƒMپj‚ة—R—ˆ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚àپ@Œ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

ƒiƒ|ƒٹ‚جچ`پ@ƒ‚پ[ƒچپEƒxƒ”ƒFƒŒƒbƒچپiMolo

Beverelloپj‚©‚çپ@‚¢‚´پ[پ@ڈoچqپI

پi‚»‚¤‚¢‚¦‚خپ`ڈ‰‚ك‚ؤپ@‰ن‚ھƒOƒ‹پ[ƒv‘Sˆُ‘µ‚¢‚ـ‚µ‚½پBپj

“V‹Cگ°کNپ@پh‚ب‚ê‚اپh‚إ‚ح‚ب‚پh‚¨‚ـ‚¯‚ةپhپ@”g‚à‰¸‚â‚©پôپEپEپEپ@‚¨‰A‚إپ@ƒoƒbƒN‚ةŒ©‚¦‚éگ…’†—ƒ‘D‚إپ@چإ’Z‚ج‚S‚O•ھ’ِ‚إ‰ُ“K‚ةپ@“²‚ê‚ج“‡‚ة“’…‚µ‚ـ‚µ‚½پB

ƒJƒvƒٹ“‡‚جŒ؛ٹضŒû‚إ‚ ‚éپ@ƒ}ƒٹپ[ƒiƒOƒ‰ƒ“ƒfچ`پiMarinaپ@Grande)پ@‚إ‚·پB

ƒJƒvƒٹ“‡‚ة‚ح‚U‚OŒآˆبڈم‚ج“´ŒA‚ھ‚ ‚é‚»‚¤‚إ‚·‚ھپEپEپEڈ¬ڈM‚ةڈو‚è‘ض‚¦‚ؤچs‚پuگآ‚ج“´ŒAپiGrottaAzzurraپjپv‚ح‚ ‚ـ‚è‚ة‚à—L–¼پB ‚µ‚©‚µپ@“´ŒA‚ج“ü‚èŒû‚حچ‚‚³‚ھ‚Pm.‚µ‚©‚ب‚ٹ댯‚إپ@“~ڈê‚ح’ھ‚جٹضŒW‚ئ”g‚ھچ‚‚¢‚ج‚إچs‚©‚ê‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·پBپiژc”OپIپj

پu‚±‚ٌ‚ب‚ة‰¸‚â‚©‚ب‚ج‚ةپ`پIپHپvپEپEپEچ¦‚ك‚µ‚ٹC‚ًŒ©‚éپ`’ْ‚ك‚«‚ê‚ب‚¢ژ„’B‚إ‚µ‚½پB

‚¨‚ـ‚¯‚ةپ@’n‹…‰·’g‰»‚إگ…ˆت‚ھڈمڈ¸’†پ@چs‚©‚ê‚ب‚‚ب‚é‚ج‚àژٹش‚ج–â‘肾‚ئ‚©پIپHپ@گ¥”ٌپ@‘پ‚ك‚ةƒٹƒxƒ“ƒW‚µ‚½‚¢‚إ‚·پBپ@

پ@پ@

ژüˆح‚P‚V‡qپA’·‚³6.7kmپA•1.2پ`2.7km‚جƒJƒvƒٹ“‡‚ة‚حپEپEپEƒJƒvƒٹپiCapri)‚ئƒAƒiƒJƒvƒٹپiAnacapri)‚ج2‚آ‚ج’¬‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBٹC”²175m‚جچ‚‘ن‚ة‚ ‚éƒJƒvƒٹ‚ج’¬‚ج’†گS‚حپ@ƒEƒ“ƒxƒ‹ƒg‡Tگ¢چLڈêپiPiazza

Umberto‡Tپj‚إ‚·پB

پiƒiƒ|ƒٹ‚جƒKƒŒƒٹƒA‚ج‚ئ‚±‚ë‚ة‚àڈo‚ؤ‚«‚½پ@چ‘‰¤‚ج–¼‘O‚إ‚·پBپj

‚±‚¶‚ٌ‚ـ‚è‚ئ‚µ‚½چLڈê‚إ‚·‚ھپEپEپEژŒv‘ن‚âژs–ًڈٹ‚ھ‚ ‚èپ@ژü‚è‚ة‚حپ@چ‚‹‰ƒٹƒ]پ[ƒg‚炵‚¢ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“‚âƒzƒeƒ‹‚ح‚½‚ـ‚½پ@ƒIپ[ƒvƒ“ƒJƒtƒF‚â“yژY“X‚ھŒ¬‚ً•ہ‚ׂؤپ@‚¢‚آ‚à“ِ‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBکe‚جچׂ¢ڈ¬Œa‚ً‚؟‚ه‚¢‚ئ”²‚¯‚é‚ئپ@‚»‚±‚حچ‚‹‰ƒuƒeƒBƒbƒNٹX‚إ‚µ‚½پB پ@

چLڈê‚جƒeƒ‰ƒX‚©‚ç‚جŒiٹد‚حپEپEپE

—§‚؟•ہ‚ش‰ئ‚ج”’‚³‚ئپ@‹َ‚ئ’n’†ٹC‚جƒuƒ‹پ[‚ئ‚جƒRƒ“ƒgƒ‰ƒXƒg‚ھ”ü‚µ‚پ@‘fگ°‚炵‚©‚ء‚½‚إ‚·پB

‚à‚¤ˆê‚آ‚ج’¬ƒAƒiƒJƒvƒٹ‚حپ@ƒJƒvƒٹ‚©‚ç2km‚ظ‚ا—£‚ꂽژR‚جڈم‚ج’¬‚إپ@‚±‚ج2‚آ‚ج’¬‚جٹش‚حƒ~ƒjƒoƒX‚â”nژش‚ب‚ا‚إŒ‹‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ƒ~ƒjƒoƒX‚ةڈو‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپEپEپE’fٹR‚·‚ê‚·‚ê‚ج“¹‚ً‘–‚èپ@“¹•‚ح‚·‚êˆل‚¤‚ج‚ھ‚â‚ء‚ئ‚إپ@‚»‚ê‚ح‚»‚ê‚حپ`ƒXƒٹƒٹƒ“ƒO‚إ‚µ‚½پI’nŒ³‚ج‰^“]ژè‚ھپ@‘خŒüژش‚ًڈمژè‚ة‚©‚ي‚·“x‚ةپ@ڈو‹q‚©‚çڈـژ^‚ج”ڈژè‚ھ—N‚«ڈم‚ھ‚è‚ـ‚µ‚½پB

ƒXƒEƒFپ[ƒfƒ“گlˆمژt‚جƒAƒNƒZƒ‹ƒ€ƒ“ƒe‚ھ‘ه•د‹C‚ة“ü‚ء‚ؤچw“ü‚µ‚½•ت‘‘پ@ ƒTƒ“ƒ~ƒPپ[ƒŒ‘‘پiVilla S.

Michele)‚ً–K‚ê‚ـ‚µ‚½پB

ژR‚جڈم‚جƒiƒCƒXƒچƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ة—L‚è‚ـ‚·پBŒڑ•¨“à‚حپ@ƒچپ[ƒ}ژ‘م‚ج•¨پiƒ‚ƒUƒCƒN‚â’¤چڈ‚â’Œپj‚à—vڈٹ‚ةژg—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپ@‚±‚¾‚ي‚è‚ج‚ ‚éپ`‰ُ“K‚ب‹َٹش‚ً‘¢‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@پ@  پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ •ت‘‘‚ج–¼‘O‚ج—R—ˆ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپ@ƒTƒ“ƒ~ƒPپ[ƒŒپiƒCƒ^ƒٹƒAŒêپj‚حپ@‚¨“éگُ‚ف‚ج‘ه“VژgپEگ¹ƒ~ƒJƒGƒ‹پiMichaelپj‚ج‚±‚ئپBٹZ‚ةگg‚ً•ï‚فپ@گ¹‚ب‚錕‚ًژ‚؟پ@‰H‚ً‚آ‚¯‚½پ@پhگي‚¢‚ج“Vژgپh‚جژp‚ج‘œ‚ھâJ‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‘«Œ³‚ة‚ح—³پiƒhƒ‰ƒSƒ“پj‚ھ‰،‚½‚ي‚èپ`پ@ˆ«–‚‚جڈغ’¥‚ً‘قژ،‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پBپ@ —]’k‚إ‚·‚ھپEپEپEپ@ƒ~ƒJƒGƒ‹‚جگ¹’n‚ئ‚µ‚ؤ—L–¼‚ب‚ج‚ھپ@چ~‚è—§‚ء‚½’n‚ة‚ ‚éپ@ƒtƒ‰ƒ“ƒX‚جƒ‚ƒ“پEƒTƒ“پEƒ~ƒbƒVƒFƒ‹پiMont Saint Michel)‚إ‚·‚ثپBƒtƒ‰ƒ“ƒXŒê‚إ‚حپ@ƒ~ƒbƒVƒFƒ‹‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ـ‚·پBپ@ƒˆپ[ƒچƒbƒp‚إ‚ح9Œژ29“ْ‚ةپ@پuگ¹ƒ~ƒJƒGƒ‹چصپv‚ھٹe’n‚إچs

‚ي‚ê‚é‚و‚¤‚إ‚·پBپ@ٹG‰و‚ب‚ا‚إ‚ح“V”‰‚ًژ‚ء‚½ƒ~ƒJƒGƒ‹‚ھŒ©‚ç‚ê‚ـ‚·‚ھپ@‚±‚ê‚حڈI––‚ة‚¨‚¢‚ؤپ@گlٹش‚جچ°‚ً‘P‚ئˆ«‚ةگg•ھ‚¯‚é‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

گ”پX‚ج–طپX‚â‰ش‚ھگA‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é’뉀‚à—L‚èپ@‚»‚¼‚ë•à‚«‚ة‚ز‚ء‚½‚è‚إ‚µ‚½پBپ@‚±‚ج“‡‚ج“ءژY‚ج‘ه‚«‚بƒŒƒ‚ƒ“‚ج–ط‚ھپ@”’‚¢Œڑ•¨‚ة‰ˆ‚¤‚و‚¤‚ةژ}‚ًگL‚خ‚µ‚ؤگ¶‚¦‚ؤ‚¢‚½‚ج‚ھ“ء‚ةˆَڈغ“I‚إ‚µ‚½پB’뉀‰œ‚جƒeƒ‰ƒX‚ة‚حپ@ƒVƒ“ƒ{ƒ‹“I‘¶چف‚جƒXƒtƒBƒ“ƒNƒX‘œ‚ھ’u‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

Œاچ‚‚جƒXƒtƒBƒ“ƒNƒX‚ھŒ©گک‚¦‚éگو‚ة‚حپEپEپE

‘§‚ً“غ‚ق‚و‚¤‚بگâŒi‚ھپ@چL‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پô  ٹل‰؛‚ة‚حپ@ƒJƒٹƒuƒuƒ‹پ[‚جٹC‚ئƒ}ƒٹپ[ƒiƒOƒ‰ƒ“ƒfچ`‚ھپEپEپEپ@چ¶ژ艫چ‡‚¢‚ة‚حپ@ژں‚ةچs‚ƒ\ƒŒƒ“ƒg”¼“‡‚ـ‚إ‚ھŒ©“n‚¹‚ـ‚µ‚½پB

|

‚TپD”üڈpٹظ–K–âƒVƒٹپ[ƒY ‚»‚ج17

ژO—ضگ³ٹلŒN

|

پ@

ƒEƒCپ[ƒ“”üڈpژj”üڈpٹظ‚ج‘±•ز‚إ‚·پB1‰ٌ–ع‚ح1987”N7Œژ4“ْپA2‰ٌ–ع‚ح1998”N10Œژ18“ْ‚ج–K–â‚إ‚µ‚½پB

‘O‰ٌ‚جPieter Bruegel the elder“ءڈW‚ة‘±‚¢‚ؤپ@”قˆبٹO‚ج‹گڈ ‚جچى•i‚ًڈذ‰î‚µ‚ـ‚·پB

پ™Jan van Eyckپ@پuƒAƒ‹ƒxƒ‹ƒKƒeƒBگ•‹@‹¨‚جڈر‘œپiCardinal Niccolo Albergatiپjپv; 1435 or38”N مk–§پAچژ–¾‚ب•M‹Z‚إ‚·‚ثپB پ™Hieronymus Bosch پ@پuڈ\ژڑ‰ث‚ً’S‚¤ƒLƒٹƒXƒgپiChrist Carrying the Crossپjپv; 1480”Nپ@ ژB‰e1998”N10Œژ18“ْ  1–‡‚µ‚©‚ب‚¢ƒ{ƒX‚جچى•i‚حپA‘‹چغ‚ج’Œ‚ةٹ|‚©‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA‚¤‚ء‚©‚è‚·‚é‚ئŒ©‰ك‚²‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پB

پ™Vermeer von Delftپ@پuƒAƒgƒٹƒGپi‰وژ؛‚ج‰و‰ئپAThe Allegory of the Art of Paintingپjپv; 1670”N ژB‰e1987”N7Œژ4“ْپ@پ@پ@

‚±‚جٹG‚ح“¯‚¶ƒAƒgƒٹƒG‚إ•`‚©‚ꂽˆêکA‚جٹG‚ةٹr‚ׂؤ‚؟‚ه‚ء‚ئ‘ه‚«‚¢‚إ‚·پB

ŒژŒjٹ¥‚ً”ي‚èپAƒgƒ‰ƒ“ƒyƒbƒg‚ًژ‚ء‚ؤ–{‚ً•ّ‚¢‚½ڈڈ—‚ح—ًژj‚ًژi‚éƒ~ƒ…پ[ƒYپAƒNƒ‰ƒCƒIپiClioپj‚ب‚ج‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB

ژè‘O‚جƒJپ[ƒeƒ“‚جژ؟ٹ´‚ھ‚·‚خ‚炵‚¢‚إ‚·پB

پ™Rembrant Harmensz van

Rijnپ@پuژg“kƒpƒEƒچپiApostle Paulپj پvپG1633”Nچ

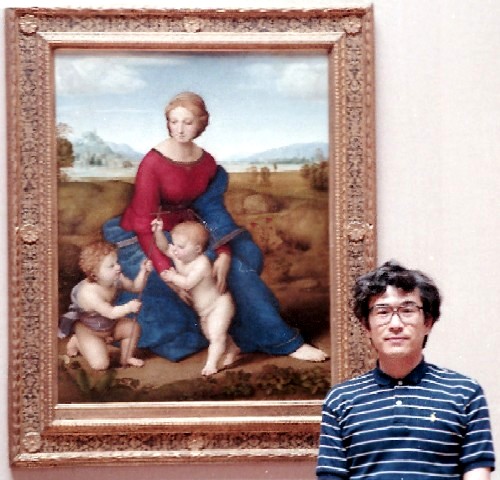

پ@پ@ƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒ“ƒg‚ح‘¼‚ةگ¹ƒpƒEƒچ•—‚جژ©‰و‘œ‚à•`‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB پ™Rafaello Santiپ@پu‘گŒ´‚جگ¹•êژqپiMadonna of BelvedereپjپvپG1506”Nپ@ ژB‰e1987”N7Œژ4“ْ  پ@ƒ‰ƒtƒ@ƒGƒچ‚ج•`‚گ¹•ê‚ح”ü‚µ‚¢‚إ‚·‚ثپB پ@‚ظ‚ع“¯ژٹْ‚ة•`‚©‚ꂽگ¹•êژqپAگô—çژزƒˆƒnƒl3گl‚جچ\گ}‚جٹG‚حƒEƒtƒBƒbƒ`پAƒ‹پ[ƒuƒ‹‚ة‚àڈٹ‘ ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ™Albrecht Dürerپuژل‚¢ƒ”ƒFƒlƒ`ƒA‚ج•wگl‚جڈر‘œپ@Portrait of Venetian Ladyپv; 1505”N  ƒhƒCƒc‚جژل‚«‹گڈ ‚إ‚·‚ثپB

پ™Diego Velazquez چ¶‚©‚çپuƒoƒ‰گF‚ج•‚ج‰¤ڈ—ƒ}ƒ‹ƒKƒٹپ[ƒ^پv1653-4”Nچ پAپu”’‚¢•‚ج‰¤ڈ—ƒ}ƒ‹ƒKƒٹپ[ƒ^پv1656”Nچ پAپuگآ‚¢•‚ج‰¤ڈ—ƒ}ƒ‹ƒKƒٹپ[ƒ^پv 1659”N پ@

پ@پ@پ@پ@پ@ژB‰e1998”N10Œژ18“ْ

پ@‰¤ڈ—ƒ}ƒ‹ƒKƒٹپ[ƒ^‚حƒEƒCپ[ƒ“‚©‚çƒXƒyƒCƒ“‰¤ƒtƒBƒٹƒy4گ¢‚ة‰إ‚¢‚¾ƒ}ƒٹƒAپEƒAƒ“ƒi‚ج–؛‚إ‚·پBچ¶‚©‚ç3پA5پA8چخچ ‚جڈر‘œ‚إپAŒ©چ‡‚¢ژتگ^‚ج‘م‚ي‚è‚ئ‚µ‚ؤƒEƒCپ[ƒ“‚ة‘—‚ç‚ê‚ؤ‚«‚½‚à‚ج‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB–{گl‚حٹG‚ً’ا‚¤‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤ1666”N‚ة15چخ‚إƒEƒCپ[ƒ“‚جƒŒƒIƒ|ƒ‹ƒh1گ¢‚ة‰إ‚¢‚إ—ˆ‚½‚»‚¤‚إ‚·پB

پ@ƒ}ƒ‹ƒKƒٹپ[ƒ^‚ة‚حƒEƒCپ[ƒ“‚جٹ¦’g‚جŒƒ‚µ‚¢‹CŒَ‚ھچ‡‚ي‚¸پAل‚‚ً‹l‚ـ‚点‚ؤ21چخ‚إ–S‚‚ب‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚·پBˆâ‘ج‚حƒJƒvƒ`پ[ƒi‹³‰ï‚ة‚¢‚ـ‚إ‚àˆہ’u‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚»‚¤‚إ‚·پB

پ™“¯پuƒoƒ‰گF‚ج•‚ج‰¤ڈ—ƒ}ƒ‹ƒKƒٹپ[ƒ^پiThe Infanta Margarita Teresia in a Pink Dressپjپv

1653/54

‚±‚ê‚ح2چخ‚©3چخ‚جچ پB ƒvƒ‰ƒh”üڈpٹظ‚ة‚ ‚éپu‹{’ى‚جژکڈ—‚½‚؟پv‚ة“oڈê‚·‚é‚ج‚ح5چخ‚جچ پB

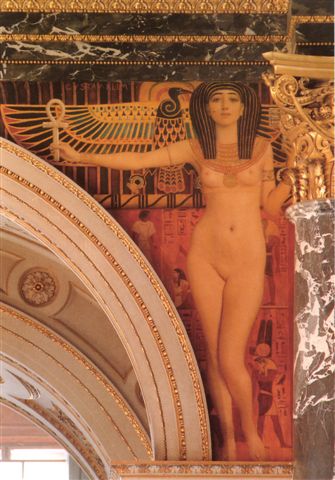

پ™Gustav Kilimt پuƒGƒWƒvƒgپiEgyptپjپvپG1890”N  ‚±‚ج”üڈpٹظ‚ةƒNƒٹƒ€ƒg‚جچى•i‚ھ‚ ‚é‚ج‚ً‚²‘¶’m‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH ’†‰›‚جٹK’i‚ج—x‚èڈê‚©‚çڈم‚ًŒ©ڈم‚°‚é‚ئپA‚±‚ٌ‚ب‚ب‚ـ‚ك‚©‚µ‚¢•ا‰و‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

ƒGƒWƒvƒg‚ج•ا‰و‚ح—lژ®‰»‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپA‘ج‚ھگ³–ت‚إ‚à’تڈيٹç‚ح•K‚¸‰،Œü‚«‚ة•`‚©‚ê‚é‚ج‚إ‚·‚ھپA

ƒGƒWƒvƒVƒƒƒ“‚ج‚±‚¤‚¢‚¤ƒ|پ[ƒY‚ح’؟‚µ‚¢‚إ‚·‚ثپB

|

END