平成17年7月10日〜平成17年7月16日

1.カサブランカ

by 小松 公子さん

|

”カサブランカ” といっても・・・ 映画の話ではありません。

あの純白の大輪のユリのことです。

今 その芳しい香りが 家中満ち溢れています。

日本の百合を改良したものが ヨーロッパを経由して日本にやってきたようですね。

ハイカラな名前の付いたユリの花言葉は 『威厳・高貴・偉大 』です。

ちょっとひと工夫して 撮ってみました。

花言葉通りの 雰囲気が伝わったでしょうか??

|

2.ほおずき市

by 山辺 武征君

|

浅草、浅草寺で9日と10日に行われるほおずき市に行って来ました。10日にお参りすると4万6000日分の功徳があるとされていますが9日に行ってきました。

”ほおずき”には千成ほおずきと 丹波ほおずきがあり、千成は育成が難しいので、丹波が主流という話を聞いて出かけました。

適当なものがあれば一鉢買って帰ろうと思っていたのですが・・・・

約250の露店が”談合”して一鉢2500円に統一しているのです。

下に置いてあるのでは良く判りませんが吊るしてある鉢の大きさです。大きさも揃えているのです、大きい鉢も小さい鉢もありません。

こちらは赤くなった切り花様のものです。きれいな色と形を見せてくれています。

・・・が、こちらも1300円か1500円で各店共通でした。

結局、千成も丹波の区別も解らず、ほおずきは買わずに人形焼きの餡入りを買って帰りの電車に乗りました。

|

|

5日早起きして 朝5時半、大賀ハスを見に千葉公園に行ってきました。

昨晩の大雨にも負けず、今年も美しく開花していました。

昨年よりも花の背丈が高いように思いました。

花も美しいのですが、葉っぱの上にコロ・コロと並んだ水玉も好きです。

神秘的な雰囲気を出してみたくて 色々加工作業したのですが・・・・・

わが身に、神秘性は全く存在しない為、無駄な努力でした・・・!!

加工して賑やかになった一枚です。

加工前の写真です。

|

4.東京探訪

“板橋/十条” その2

by 中野 雅司君

| これから暫し板橋の下を流れる石神井川にそってリバーサイドウォークを楽しみます。 写真は板橋と十条の中間あたりです。  少し歩くと青い欄干が鮮やかな御成橋。  ちょうど喉が渇いたので御成橋の脇の安らぎ緑地で一休み。  再び歩くこと30分目印の金沢橋に到着。住所をみると加賀町、前田家とゆかりの土地とのことです。  金沢橋を過ぎるとまもなく十条の街。次回は初めての十条をレポートします。 |

5.公園の片隅に咲く 夏の花たち・・・・

末永 恵子さん

|

公園の散歩をしていたら 目立たないところに こんな花たちを見つけました。

朝の露も乾かない密やかな薄暗い所に 二輪の白い(うっすら紫)昼顔です。

そして 階段のそばのアジサイの木の根元の草の中には こんな 黄色いお花が・・・・

調べたら 未央柳(びょうやなぎ)というのだそうですね。

鳥の頭のかんむりみたいな形状なので 勝手に“黄色冠草”と名づけてしまいました。

そして 最後は 花壇のはしっこの外側で 涼しげな色で夏を謳歌してるアガパンサスです。

公園の中央では まだ バラの花も咲いてましたが 茨のような花の木には すでに可愛い バラの実が 赤や黄色に色づいていました・・・・・。

これからの季節は カンナやヒマワリ そしてグラジオラスなど 派手な色の花が 目だってきますけど・・・・ こんな色合いの花たちも 夏の陽射しを受けて または よけて・・・・一生懸命 咲いているのですね☆

|

6.美術館訪問シリーズ その25

|

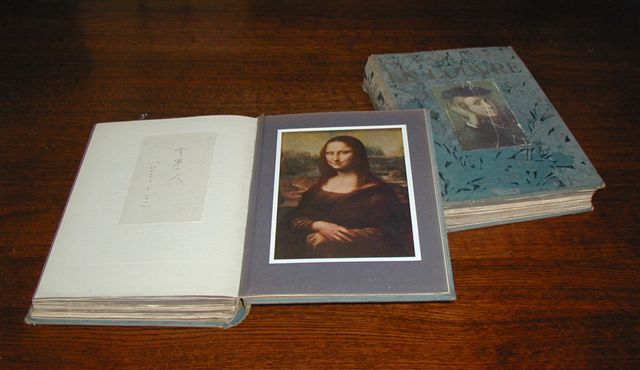

わが家には物心ついたときからルーブル美術館の画集があります。上下巻2冊で発行年月日の記載は見当たらないのですがCopylight

1913年とあります。絵のページを開くと左に題名と作者名を手書きで書いた紙が貼ってあり、ラ・ジョコンド(La Joconde)=モナリザは何故か「幸運の人(レオナルド ド ビンシ)」となっています。絵は白い紙に印刷され台紙に貼ってあります。小学校か中学校の図画の時間に、有名な絵を模写するというので、この画集からミレーの「落穂拾い」を剥がして教室に持っていたことがあります。そのとき付いてしまった絵の具の跡が残っています。

☆昔から家にある画集「ルーブル美術館(Le Musée du Louvre )」Éditions Pierre Lafitte

;発行年月日不明(Copylight 1913年)  さて今回は1985年と1987年訪問時の写真から ちょっと気になっていた絵画をご紹介します。

☆ジョルジュ・ド・ラ・トゥール「ダイヤのエースを持ついかさま師(Le

tricheur)」;1636〜38年

撮影1985年6月16日

最近の国立西洋美術館「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール−光と闇の世界」展に来ましたね。

まだ見たことはありませんが、テキサス、フォートワースのキンベル美術館には、別バージョンで「クラブのエースを持ついかさま師」があるそうです。同じ構図で複数描かれたのは当時人気のあった証拠だとのことです。

☆ジョルジュ・ド・ラ・トゥール「大工の聖ヨセフ(Saint Joseph charpentier)」;1640年頃 撮影1987年10月4日

心静まる傑作ですね。フランスのブザンソン美術館にはこれと縦寸法がすこし短いだけの、ラトールの工房が制作したとされる質の良い模作があるそうで、日本には2度来たそうです。

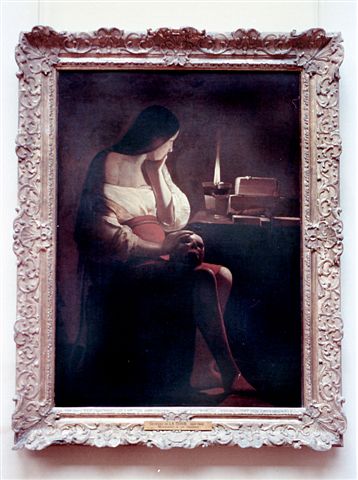

☆ジョルジュ・ド・ラ・トゥール「灯明の前のマグダラのマリア(La Madeleine à la

veilleuse)」;1640〜46年

撮影1985年6月16日

以前、彼の連作マグダラのマリアで紹介しました。(こちら)

ルーブルのものは、ロスアンジェルス・カウンティ美術館のものと構図は酷似しています。 ☆フラ・アンジェリコ「聖母戴冠」;1430〜35年

撮影1985年6月16日

聖母マリアが天国で聖人らに見守られて、キリストから冠を授けられる場面。王座を高い壇上に遠近法で設定し、見る者の目を床の高さに下げて見上げるような構図を作っています。

☆アントニオ・ピサーノ(通称ピサネッロ)「ジェヴラ・デステ像」;1436〜38年

撮影1985年6月16日

ピサネッロは 当時むしろメダル製作の名手として知られ、多くの貴重なメダル肖像を残したそうです。この絵もどことなくメダルの浮彫りのようです。

☆パオロ・ウッチェロ「サンロマーノの戦い(Bataille de San

Romano)」;1555〜60年

撮影1985年6月16日

この絵は3部作で他にロンドン・ナショナル・ギャラリーとフィレンツェ・ウフィッツィ美術館にあります。この絵ではそう目立ちませんが、この画家は遠近法の研究にたいそう没頭した人です。左に写る方はこの絵がお気に入りです。

☆ディエゴ・ベラスケス「王女マルガリータの肖像」;1654年頃

ウイーン美術史美術館、プラド美術館の紹介でもうおなじみです。王女3歳の頃と思われます。

☆レンブラント・ファン・レイン「画架の前の自画像」(左));1660年、「ティトゥスの肖像」(右上);1660〜62年

撮影1987年10月4日

この巨匠の前は素通りできませんね。自画像はたくさん描いていますが、画家の道具を書き込んだものは珍しいです。

|

|

|

END