����19�N2��25���`����19�N3��3��

�P�D��X���_��

�����@����@��i�N

|

��R�̐����R�[�ɔ�X���i�Ђт��j�̗�������܂��B

�@�����Q�S�U���痢�ɓ����Ă݂�Ɣ��ǂ̌���������A�߂Â��Ă݂�ƈɐ����̒n���e�E�i���������ށj�̏������g������ł��B �@ �@��R�����ɓ����������H�̉���������@�X���߂����ĕ����Ă����Ɓ@���͍��O�V�{��X���_�Ђ�����܂��B �@�×���葊�͍��̍��{�Ղ�́@��V�{����_�ЁA��V�{����_�ЁA�O�V�{��X���_�ЁA�l�V�{�O���_�ЁA���˔����{�A���ИZ���_�Ђ̘Z�Ђ��W�܂��čs���܂��B �@���N�̊��x�̒����������Ă��܂��B �@�{�i����ɁA�h�����ł͓������ł��h�Ƌ����Ă����܂����B �@���R�ɓ�m�@�̂悤�Ȍ���������A���D���ɂ��o���Ă݂�ƁE�E�^���w�����|�Z��ł����B �@���ɉ����Ă���ɓo���Ĕ`���Ă݂�Ɨ��h�ȉʎ����������܂����B�i��m�@�Ə��w���Ȃ炻�����Ȃ��Ǝ��掩�^�ł��B�j �@�@�i�������ɂ܂ꂽ�̂Łj���w���͓P�ނ��ā@����ɎR���ɍs���Ă݂�Ɓ@�����ɂ����R�ɂ҂�����̂���������܂����B�@ �@ �@���Ɂh�I���ӂꂠ���̗��h�̊ŔB �@�܂��܂��V�����V�яꏊ�����B���T�͂ӂꂢ�̗���p�j���܂��B |

�Q�D�̕x�m�R�Ɖ��l�̂��ꂱ��E�E�E

�����@���i�@�b�q����

|

�@���l�̗��e�̂Ƃ���Ɂ@2��15���ɍs���܂������@���x�@�V�����̑������@��������Ɓ@�G�̂悤�ȕx�m�R�������ā@�������Ȃ�܂����I�I

�@�@

�@�����@�Ȃ�ׂ��@E�Ȃ��Ƃ��ĕx�m�R�����悤�Ǝv���̂ł����@�Ȃ��Ȃ��X�b�L���ƑS�e���@�����鎞�����Ȃ��̂ł��ˁE�E�E�B�@�ł��@���N�́@���ꂽ���������̂Ł@��̖X�q�������@�x�m�R������`�����X���@�����̂�������܂���B

�@ �@�@��16���́@�䂪�Ƒ�\�Ł@�c���ꂪ�����@��x�m�쉀��Ɂ@�d�Ԃƃo�X�����p�����@��l�Ł@��Q��ɍs���܂������i�c��̖����Ȃ̂Łj�A�����̃o�X�����肽���ԏꂩ����@����ȂɃL���C�Ɂ@��X�q�̕x�m���@���邱�Ƃ��ł��܂����� �@�v���Ԃ�Ɂ@���Q��ɂ����̂Ł@����̒����@�����������@��������������ꂽ�̂�������܂���ˁE�E�E�E�B

�@���X�����C���Ł@���Q��ς܂����A��͉����o�X��҂����Ɂ@�������@�~��悤���Ɓ@�J�����Ў�Ɂ@�Ƃ��������⓹���~��Ă����܂������E�E�E�E�E�E

�@�Ă̒�I�I�@�������s�̎����@���̒��ԏ�̂���ꏊ�ɖ߂ꂸ���@�l�̎p�������Ȃ��L���쉀�����@�����s�����Ă��܂��܂����B

�@�����炱������������@����������߂邪�����ƁE�E�E���x������炵�@���[���[�@���@�R����o��@�o�X���܂ŏo�邱�Ƃ��ł��܂����`�`�B

�@��������o�X�ɏE���Ă��炢�@����Ɉꏄ���ā@���ԏ�ɖ߂�܂����B

�@

�@�Ƃ���ŁE�E�E�E���l�̎��Ƃ��ɂ́@�R�����������łȂ��@���؊X������̂ł����E�E�E�E �@���x���@2���́@������ł̐V�t�̂��j���Ƃ̂��ƂŁ@������Ȃǂ��₩�ɂ��Ă���܂��B

�@�֒�_�ɂ�����Ă݂܂������@�������@�Ԃ��Ɓ@�L���L���тɌ��鎂�q�������Ă����@�₩���������܂����B

�@�@�@�@

�@����Ɂ@���؊X�̓�����̓W����ɂ́@���Ղ�̎��̎��q���̎��q���@���̂悤�ɓW������ā@�F�@�y�������ɋL�O�ʐ^���B���Ă��܂����B

�@ �@ �@���ꂩ��E�E�E�E22���ɂ́@�����z�[���̓W�����Ł@���N���܂����l�s�̏��w�Z���Q�����Ă���i�W�����Ă��܂������@���e�Ƃ���6�K�Ń����`�����܂��̂Ł@���̓��̓����`�̋A�������U���ā@�Ϗ܂��܂����B

�@�q���B�̐F�g����@���`�̖ʔ����Ɂ@���X�͊G��`���̂��D�����������ł��̂��@�u���`�`�����Ȃ��`�`�@�������`�`���@���܂��Ȃ��`�v�ȂǂƊ��S���Č��Ă��܂����B

�@������t�߂̑���ꂾ���Ł@���̂悤�ɓ��Â��ł��B�@�V��̕��́@�����������w������u�����@��ꂽ�E�E�E�E�@�A���`�v�Ɓ@�����ߏ��̉ƂɁ@�A���Ă��܂��A�@���Ƃ����������@�n���̉����ӂ��߂ā@�O�����`�`�Ɓ@���ׂā@���ĉ��܂����B

�@���w�N�̍�i�́@�����̂悤�Ɂ@�Ȃ��Ȃ��肪����ł��܂��B

�@��w�N�̍�i�́@�������̂��@�����̂Ł@�v�킸���Ă��܂��܂��B

�@ �@ �@1�N���̔S�y��i�́@�V�[�T�[�ł����@�F�@���ꂼ��ɕ\�����Ă��ā@���j�[�N���@��������Ɓ@�y���܂��Ă��炢�܂����B

�@���ꂱ��Ɓ@�����Ȃ����Љ�܂������E�E�E�E�@����Ȃ���Ȃ́@���l�؍݂������̂ł��B

|

�R�D�|���g�K���̗��@����4

�����@�����@���q����

|

�@

�@���X�{������k�ւR�O�O�q�́@�|���g�K�����˂̒n���w�|���g�x�iPort�j�֒H�蒅���܂����B

�@�|���g�K�������̗R���ƂȂ���������Q�̏��Ɠs�s�Ł@���̗��j�͌Â��A���[�}�鍑����܂ł����̂ڂ�܂��B�������͊��������ā` �u �I�E�|���g(�`)�v�@�iO�@PORT�j �������ł����@�ʏ�@�|���g�ƌĂ�Ă��܂��B

�@�h�E����iDouro�j���吼�m�ɒ����u�ɍL����X�Ł@�̂�����Ղ�q�C�̏o���_�ł����B

�i���F�@�h�E����̓X�y�C�����痬��Ă��Ă����Ł@�S��780km�B�@�|���g�K���̓���220km����Ă��܂��B�j

�@�X�̗��j���`�Â�����������R�c���Ă����h�|���g���j�n��h�́@���E��Y�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�����@�s���ό������܂��傤�`�B

�@ �@�@�@�u�N�����S�X����̏��O�v�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@18���I�ɑ����@77m�̍����������A�@�|���g�K���łP�ԍ��������ł��B�@�@�@

�@�@�C�����ׁ̈@���ꖋ���|�����Ă��܂����B

�@

�u�T���t�����V�X�R����v�����w���܂����B �@���̋���́@14���I�ɃS�V�b�N�l���Ō��Ă��@17���I�Ƀo���b�N�l���ɉ�������܂����B

�@�@

�@�O���́@�V�b�N�ȘȂ܂��ł����@���֓���ƁE�E�E�@�x�̂�����܂��I

�@�B�e�֎~�Ȃ̂Ł@�������ł��Ȃ��̂��c�O�ł��B

�@

�@�����́@�L���L���L���E�E�E�@����s�������`�h�h��ȑ����ł����I�@

�@�����A���n�������u���W������^��ł����@200kg���̋����g�����`

�@�^�[�����E�h�[�����ŏ���ꂽ�@�����̍Ւd���L��܂����B

�@�i���F�@�^�[�����E�h�[�����Ƃ́@�~�̖ō���������̏�Ɂ@���D��h�������́B�j

�@

�@�ǂɂ́E�E�E���{�̒������b�R�ɂ�����}���̏�ʂȂǂ́@�������ڂ������܂��B �@���A���Ł@�V�䂪�����`�ق̈Â����Ō���̂Ł@�C�����������̂ł͂���܂���B

�@��q���ɂ���@�L���X�g�̉ƌn��̊���}�ŕ\�����`�@�@�u�W�F�b�Z�i�C�G�X�j�̉ƌn�}�v�̒������L���ł��B

�@�@�吹���i�J�e�h�����j�ł��B�@

�@ �@�@���̌����́@�P�Q���I�Ƀ��}�l�X�N�l���Ō��Ă��@�P�U���I�ɃS�V�b�N�l���ő��z�����A�P�V���I�Ƀo���b�N�l���ő��z���ꂽ�̂Ł@�R�̗l�������邱�Ƃ��o���܂��B�@���ʂɂ́@�P�S���I�ɍ��ꂽ�@�h�o�����h������܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@ �@�@�@

�����́@���ŁE�E�E�Ւd�͂�͂�@�^�[�����E�h�[�����ŏ����Ă��܂����B

�@

�@����ɗ��`�吹���́@�O�̃e���X����́@�h�E�����|���g�̊X���݂߂邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�Ί݂́@���B���E�m���@�E�f�E�K�C�A�n����{�f�K�iBodega�G�𑠁j�Q���@�����܂��ˁI�@

�@�@�@�@�@�@�h�|���g�h�ƕ����ā@�v�������ׂ镨�́`�H�H�E�E�E�ܘ_�@�h�|�[�g���C���h�ł���ˁI

�@�@�@�@�@�@�@�����@�|�[�g���C���̎𑠁i�{�f�K�j�ɍs���ā@�������Ă��邱�Ƃɒv���܂��傤�`��

�@�@

�@�h�E�����n���āE�E�E�@�t�Ɂ@�K�C���n�悩��̒��߂��@�f���炵�������ł���B

�@����̋u�ɂ́@�����Ă����`�����̗L��吹���̌��������ʂł��܂��B

�@��ɉ˂����h���E���C�X1�������ʂ��Ă��܂����E�E�E�h�E����ɉ˂���4�̋��̒��ł��@2�K���Ă̂��̋��̓V���{���I���݂ł��B

�@�㕔�͍���68m�Ł@�|���g�̒��S�X�ƑΊ݂̋u�̏������ł��܂��B

�@�����͍���10m�Ł@�쉈���̒n��ł���@�J�C�X�E�_�E���x�C������@�����瑤�̃��C���H�������ł��܂��B

�@�J�C�X�E�_�E���x�C���́@�h�E����̗V���D���������@��ɉ����ČÂ��X���݂��L����@���X�g���������������Ă��ē��₩�ȏ��ł��B

�@��X�̍����̃����`���@�����Œ����܂��B

�@�V���D�̑��Ɂ@���|���D���v�킹��悤�ȁ`���C���^���D���h���x�[���h���┑���Ă��܂����@�ό��p�Œu����Ă��邾���Ł@���͎g���Ă��܂���B

�@���w��̎𑠁i�{�f�K�j�́@�wFERREIRA�x�ł����B�@�����ɂ́@�Ɠ��̍��肪�������߂Ă��܂����B�@

�@����������@�F�l�ɗ��܂�Ă����̂ł��y�Y���ċA��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�h�|�[�g���C���h�Ƃ́H�E�E�E�h�E����㗬�ő���ꂽ���C�����@�͌��̃��B���E�m���@�E�f�E�K�C�A�̒��Ɏ����Ă����@�����ŏn���E�r�l���ā@�Ί݂̑吼�m�ɖʂ���`�|���g�`����ςݏo�����̂Ł@���t�����܂����B

�h�|�[�g���C���h�̓����́H�E�E�E���y�r���̃��C���Ƀu�����f�[�������@���y���~�����ā@�����̕��������������̂Ł@�����@�t�H�[�e�B�t�@�C�h�E���C���i�������C���j�ł��B�@�A���R�[������20%�Ł@�Ɠ��̊Ö�������܂��B �@�吼�m�ɕ����ԃ}�f�C�����ő�����h�}�f�C���h�Ɓ@�X�y�C���̃V�F���[�Ƃ��킹�āE�E�E�@���E�R�偙�t�H�[�e�B�t�@�C�h�E���C���ƌĂ�Ă��邻���ł���B

�@�Ì���t���[�e�B�ȃ��C�������Ȏ��Ƃ��Ắ@�H�����ɊÂ��|�[�g���C���Ȃ��݂����Ȃ��ȂƎv���Ă��܂����B �@���p���������`�B�E�E�E�H�O�E�H��̃��C���������̂ł��ˁI �@White�@Port �́E�E�E��₵�ĐH�O���ɁB �@Ruby Port �́E�E�E������菭����₵�ăf�U�[�g�E���C���Ƃ��ā@�f�B�i�[���I�������ʎ��łł��@���k���Ȃ���`�@

�ꂢ�`�[�Y�ł������Ȃ���@�D��ɖ��키���̂������̂ł��B�@

�@�X�C�X�ɗ������S�l�g�͊F�@������n�ޒ��Ԃł������E�E�E����͎��ȊO�͉��˂ł����B

�@

�@�{�g���ł��������ł��Ȃ����́i���Ɂ@�����`�̎��Ȃǁj�@������́I

�@�@�E�E�E�d���Ȃ��@�悸�r�[���𒍕����܂����B

�@���Ȃ݂Ɂ@�r�[���͉����ł��K���@�@�r��������ʂ������肵�Ă��@���̖����̂��̂ł����B

�@�@

�@�����ς肵�Ă��ĕȂ������@�ƂĂ����݂₷�������ł��B

�@�c�A�[�ŗǂ�������@�E�E�E�@�u�Q�l�ł͈��݂���Ȃ��̂Ł`�ꏏ�Ɉ���ʼn������B�v�Ɓ@���v�w�̕���@�����Ԃŗ��Ă��������E�E�E�@�ׂɍ���ꂽ����@�����̐Ȃ̕�������������|���Ē����@�p���ē����Ă��܂��܂����B�@

�@�������āE�E�E���s���@�S�z�Ȃ��i�H�j���C�����y���ނ��Ƃ��o���܂�����

���{�ł͂��܂�o����Ă��܂��`�|���g�K���E���C���͎�ނ��L�x�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@

�@

�@�|�[�g���C���̑��ɁE�E�E�@ �@���Ì��ł����@���E�ɍL���m���Ă���@

�@�}�e�B�E�X�E���[������܂��ˁB

�@�l�I�ɂ́@�t���{�f�B�[�̐Ԃ��D���Ȏ��́@

�@�������肵�܂��E�E�E�B

�@

�@���̌{�����̍ۂɈ��Ԃ́@�܂��܂��ł������E�E�E �@�ӊO�Ɓ@���̗��s�ł́@�����������ɏo��܂�����

�@�@�@

�@

�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@ �@�@

|

�S. ���˘�y���Ȃ�

�����@�O�ց@����N

| �@��錧���ߑ���p�قʼn��R�����W���J����Ă����̂ŁA�F�s�{�̗F�l�ƌ��ɍs���܂����B

�@�~�ɂ͂�����Ƒ��������ł������E�E�E�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�B�e�@2007�N2��17��

�@�ٓ��͎B�e�֎~�ł�����A�W����̗l�q�͏Љ�͂ł��܂���B�i�ē����������j

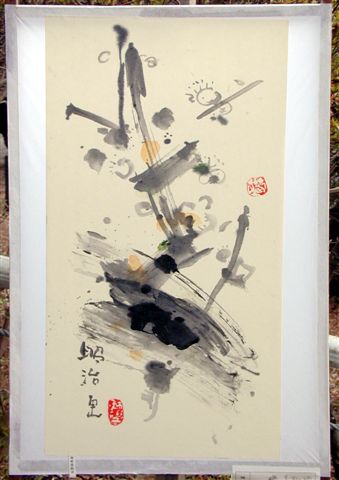

�@�ꏏ�ɍs�����F�B�Ƃ́A���̊G���b��ɂȂ�܂����B

�����R�����u�~�v�F1957�N�i��W�̕��ʁj

�@��l���т������Ȃ���Č͂�ɂƂ܂�J���X�ł��B���̗F�l�͉F�s�{�ɒP�g���C���Ă��鎩�����ے����Ă���悤���ƁA��ϋC�ɓ����Ă��܂����B���̃J���X�N�͂����Ƒ傫�ȓ����̊G�ɂ��o�����Ă��܂��B

�@

�@���ɓ����������ɂ����y���ɍs���܂����B �@����y���A�����L�ꂩ���g��]��

�@��y���͂��傤�ǐ�g�̑Ί݂̏������u�̏�ɂ���܂��B

�@�ׂ̏�Ր_�Ђ̋����ł�20������̔~�܂�̏��������łɂ���Ă��܂����B

���g�~  �ڂ�ڂ�ɕ`���ꂽ�G�ł��B

�����̕��l�敗�ł����ł��ˁB

��������~�ł����A�����悭���ۉ敗�ɕ`����Ă��܂��B

���Ȃ݂Ɏ��͉͂���̏Ă��C�J�̓������������߂�悤�ȏꏊ�ł����B

����y���̔~��  �����̂悤�ɔ~�͂܂��͂�؏�ԁB

�������x��  �@�����͔�ꖇ�Ōq�����Ă��܂����A�����ł��Ȃ��Ö����Ŏx�����Ă��܂��B�R������~�т䂦�̋�J�ł��傤���A�ɁX�����ł��ˁB

�@�~�Ղ�Ɍ����Ă��A�����̐l�B�����������Ă��܂����B

���D����  �@���ˋ��̔ˎ哿��ď������A���̊nj��̍Â����̂Ȃǂ����āA�ƒ��̐l�X�Ƌ��ɋx�{���͂��邽�߂Ɍ��Ă����̂ł��B�D���Ƃ����͔̂~�̕ʖ��Łw�����D�߂Δ~�J���A����p����Δ~����x�Ƃ̒����̌̎����疼�Â���ꂽ�����ł��i���A���̌����͐�Ђŏ������A1958�N�ɕ������ꂽ���̂������ł��j�B

���D�����E�~�̊Ԃ�蒭�߂锒�~  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�̊Ԃɂ͐ď����w�l���ꎞ�Z�܂��Ă��������ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1935�N�ɂ�����K�ꂽ�k�����H���r�����ł��B �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�~�̊Ԃ�A���͒��߂Ă��Â��Ȃ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ۂɂ��낫�~�̉Ԍ��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�����@�����ɒ��ނ�N�X�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̂��낫���~�������x

���D����3�K�A�y���O����g��]�ށB

�@����ď��������̒��߂̂悢�����ł��낢�������ł��B�����Ɍ������͉E�߂̍��B

���D�����̂�����~�@   �܂�3���炫�Ƃ������Ƃ���ł��B

���~���g���l��

�@�Ȃ��~���i�����j�g���l���Ȃ̂��H��͏������u�Ő��ˎs�~���Ƃ������ł��B��y���̓��ɗאڂ��Ă���A�����Ɛ����Ŕ~�̍��肪�ق�̂�ƍ��邩��Ɨe�Ղɑz���ł��܂��ˁB���{�ł͏t���^��ł���͓̂����������ł����A���m�ł̓[�t�����X�_�������ɂ̂��ďt���^��ł��܂��B

�������̑�  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����͉F�s�{�̉��N���ł����A���̊G���̑���F�l���璸���܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g����ƒɂނ̂ŁA�����Ă����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ƂĂ��[�������A�T���̋x�݂ł����B

|

END