平成22年3月21日〜平成22年3月27日

1.東京探訪・御茶ノ水 その3

| 本郷水道歴史館の裏手の本郷給水所公苑には神田上水石樋、和風庭園、ビオトープ、洋風庭園があります。 まずは神田上水石樋です。 昭和62年本郷1丁目、外堀通りの神田川分水路の工事中に発掘され、その一部が移築・復元されています。 ローマ帝国の水道に負けていませんね。 小さいながら和風庭園があるのですが、保育園児と保母さんがいて写真を撮れません。代わりに、和風庭園と洋風庭園の間にある、ビオトープを撮りました。 生態系を再現して自然復活を試みるとのことで、実家の近くの公園にも作られています。 和風庭園です。きっとチューリップやバラの花が咲きそうな庭園です。 公苑とは全く関係のない、公苑の外にあるモダンな建物とがマッチして雰囲気がでています。 公苑から順天堂病院を抜けると中央線に沿った外堀通りにでます。 ゆるやかな坂になっていて、お茶の水坂と呼ぶことを初めてしりました。 |

|

3月17日は セントパトリックデーだそうです。

アイルランドで もっとも大切な聖人 セントパトリックの命日なのだそうですね。

アイルランドでは 国家の祝日として 毎年盛大なパレードなどのお祭りがあるとのこと・・・・

海外旅行によく行かれる皆様は きっと 本場のパレードをご覧になったことでしょうね。

ここ横浜元町では 3月20日の土曜日に その祝賀パレードが行われました

土曜日は あいにくの強風でしたが・・・

元町ストリートは 緑色に覆われて おりました。 セントパトリックは 三つ葉のクローバーをつかって 布教活動をしたので 三つ葉クローバー(シャムロック)はアイルランドの国花となってるそうです。

このお祭りも 緑色を主体にして シャムロックのシールを頬に貼ったり 緑色の服を着たり・・・で、皆楽しそうに行きかい・・・元町も華やいだ雰囲気。

午後二時からは いよいよパレード開始。

歩道で待ち受けてると セントパトリックを先頭に・・・一丁目のほうから パレードが 現れました!

(シャムロックのシールです)

この日は やはりいつもより以上に 外国人の姿が多く・・・・ 昔の元町ストリートが 復活したような懐かしい気分になりました。

セントパトリックさんは 子供達をみると そばに近寄り握手をしていました。

続いて 横浜人形の家のマスコット君も 緑色の髪や服のメンバーと共に 手を振って進んでいきます。

このあと 横浜ではおなじみになった 吹奏楽隊やパイプ隊などが続き・・・ 特徴的だったのは アイリッシュダンスをしながらのパレードや インターナショナルスクールの子供達が アイリッシュダンスのステップで 楽しそうに飛び跳ねながら パレードをしていく様子でした。

やはり 米軍の陸軍や海軍の軍楽隊や 海軍のマーチングバンドは 整然としてて 美しい姿でした。 いくつか ご紹介しますね       子供たちも 皆 ほんとうに 可愛くて・・・・

人気ものだったのは ワンちゃんたちです。

飼い主さんも 緑色の服ですが・・・・こげ茶色のワンコたちも 緑色の服を着て おとなしく パレードに加わっていました♪

ちょっと異色だったのは 川島囃子のメンバーのパレードでしたが でも外人の子供は そばに来た獅子を怖がることもなく 何か楽しそうに 話しかけているようでした!!

このように セントパトリックデーは 多くの外国人家族と共に 元町で楽しいひとときが展開されていました。  ただ・・・・見物してた人によると・・・今年はなんだか人出も少なく・・・ストリートの飾りも縮小していて ちょっと 寂しいなぁ〜〜との ことでした。

|

|

漢代、南越国2代目王、趙眛の墓室と副葬品を紹介してきましたが、今週は副葬品のうち武器や馬車の部品などを紹介します。王の在位は紀元前137〜122年ですが、このころの中国技術には驚かされます。

日本は弥生時代で卑弥呼の出る330年位前でしょうか。

この鏡はどなたのものか分かりませんが、殉葬されたご婦人のものでしょうか?円弧が連なる龍模様です。

これは国宝級の一品で、西耳室から発掘されました。厚さ1.2cmの平板的な青銅鋳物で、虎の縞模様には60片の金が嵌め込まれ(裏もあります)、「王命命車徒」の5文字が彫られています。『軍隊を送れ』などとの伝達に使う『割り符』だそうです。

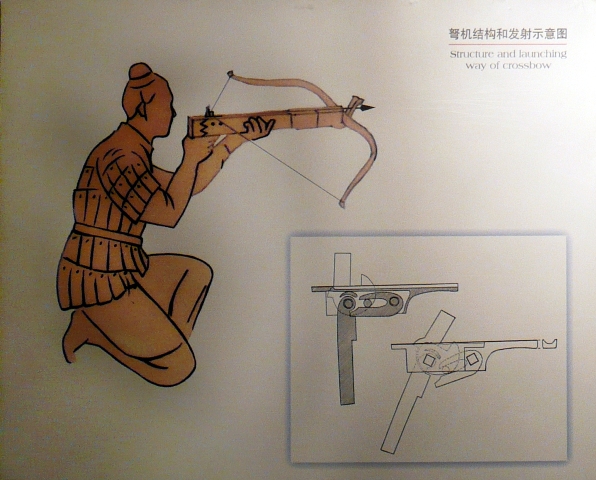

これは三国志などでもおなじみの武器です。「鍍金銅弩機」が展示されていましたが殆ど朽ちていました。引き金の機構が現代の銃並みです。

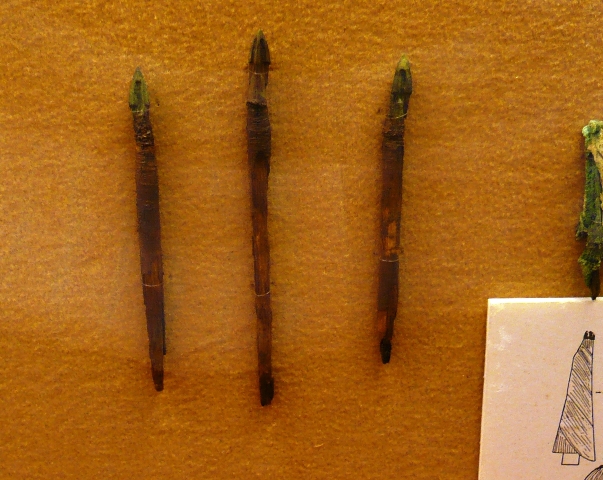

断面が三角錐の鏃(やじり)です。 右に扁平の鏃も見られるようです。

銅製の鏃と鉄製の矢柄です。

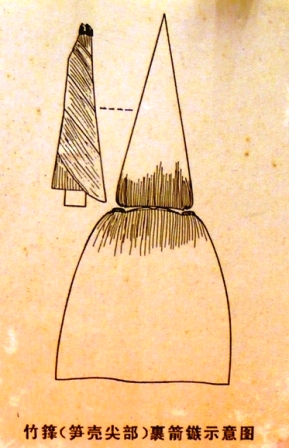

毒が塗られていたやじりです。

解説がないので良く分かりませんが、筍の皮を使って毒を覆っていたのでしょうか? 相手に撃つ前に自分が毒にやられないように?

矢を保管していた容器でしょうか?

さすがにまだ火薬は発明されていないので(中国では11世紀?)、この弾を使う道具は鉄砲ではないと思います。 手元にある武器の本を見ると、2重弦式弩というのがあって小石や小球を使って狩猟などに使うとあります。

真球で滑らかで光沢さえあるそうです。小さな穴が開けてあるのに注意。

前の下に置かれた錆びた塊が発掘されたもので、上にあるのは復元品です。この博物館は復元品が多く展示されていていますが、復元に当たっての想像力と製作作業には全く感服します。

王侯貴族の墓には実物の戦車や馬を副葬する例もあったようですが、この墓は狭いので副葬品として模型を入れたようです。馬車の模型は漆塗りの木製だったそうですが、部品は銅製です。自動車屋としては、この時代の部品にを見過ごす訳にはいきません。

左は鉄製の軸カラー(車軸の補強部品)、右は軸端の飾り=センターキャップでしょうか? これを見ると、旋盤加工もできたのでしょうね?

車軸の端部にリングが付いています。房などの飾りをぶら下げたのでしょうか? 車軸と一緒に回転しないような回転自由構造の可能性があります(以前、自動車にもホィールキャップが回転しないような仕掛けがありました。)

これも馬車の飾りのようですが、中空薄板のL字パイプがこの時代に造れたのですね。驚きです。嵌合部はバルジ加工がされていて、ガタ無く、密着できる構造です。古代中国技術恐るべし。

ベルトのバックルですね。左のは身につけるには大きすぎるようで、恐らく荷車等の帯を締める金具に思えます。テコの原理と、上死点越えたらロックできる構造になっているのでしょうか。

埋蔵物はまだまだあり、次回は調理道具や身の回りの物について紹介します。お楽しみに。

|