����22�N4��11���`����22�N4��17��

�P�D�����T�K�E�������@����2

|

�@��T�̌�y���̑������Q�����Љ�܂��B

�@�P���ڂ͐��ˌ����ɏ����ꂽ��w����������~�����B

�@�݂Ȃ����@�����m�̋��ł��B������y����K�˂��ړI�͂Q�B���J�̍��Ɖ~�����̉��̐��ł��B �@�~�����̉��̗���ł��B

�@�������j�قŋ����Ă����������̂ł����A�_�c�㐅�ՂƂ̂��Ƃł��B �@ �@��y�����琼�����ɕ����ƓV�_�������_�B�Ƃ������Ƃ͏�̕��ɓV�_���܂�����͂��ƒT���Ă݂�ƏZ��̊ԂɊK�i�������܂����B

�@ �@�Βi���オ���Ă݂�Ɩk��V�_���V�_������܂����B

�@���q����A����������ɍ������x�����Ă���ƁA���ɋ��ɏ�����������^���\�ꖲ�����Ȃ��ƍ������A���N�������Ȃ����������������^�Ƌ����J�����k��V�_���V�_��n�����ꂽ�����ł��B

�@���������������̌`��������B

�@�肢�����Ȃ��u�肢���v�ƌ����Ă��܂��B �@�k��V�_���V�_���o���Ƃ���ɔ��̎ɐՂ̕W����������������Ƃ��Ƃ�����ĒT���Ă݂܂����B

�@���������̂́h�ՁI�h�B�܂�����ē��ł����ł��B�����t�̐搶�A�����̎q�̉̏m�u���̎ɐՁv�ł��B �@��������������Ƃ��낪�u�����������_�v�B

�@���傱���ƌ����Ă���̂��_�c��ł��B�]�ˏ����ɂ͐_�c��E���H��E���ΐ삪�������A�傫�Ȕ����r�̂���厼�n�����������ł��B���̌㖄�߂��Ă�ꍡ�ł͔������̖��O���B��c���Ă��邾���ƂȂ��Ă��܂��B���̋��̌����������_�y��ł��B |

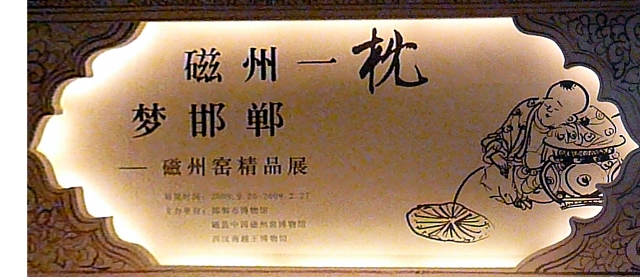

�@�����̔����ٖ��́h������z���攎���فh�ł����A�Љ�Ă��铩�����͐V��������̂��̂ł��B��T�͍��`�̒����N�W���k�i���v�ȊR���N�V�����i��ݓW�j����Љ�܂������A���T�͌������̕����ŊJ�Â���Ă����u���B�ꖲ����F��-���B�q���i�W�v�Ƃ����W����炲�Љ�܂��B

�u�ꖲ����v�Ƃ����̂́u����ꐆ�̖��v�Ƃ������A����́u�����L�v�Ƃ����`����ɏo�Ă���̎��ł��B�����m�̕��������Ǝv���܂����A�Y�ꂽ���́u����̖��v�܂��́u���떲�v�ȂǂŃl�b�g���������Ē����ƕ��ꂪ�o�Ă��܂��̂ł���������ǂ݂��������B���A�H�열�V��́u���떲�v�����͂��������߂�����Ă��čŌ��Ḑ��́u��������A�Ȃ����������̂ł��B���̖��̂��߂��悤�ɁA���̖������߂鎞������ł��傤�B���̎�������܂ł̊ԁA

�@���A���B�͌��݂͖̉k�Ȏ����̂�������w���܂����A���y�ƐΒY�̍z�����L�x�ŁA�����̌@��˂��猴���ƔR���������ɓ�����Ƃ��������Ɍb�܂�A�\���^�̐ΒY�q�ő�ʂ̓��킪�đ����ꂽ�����ł��B

�u���n���ԁv�Ƃ����̂́A�����ς̏�Ɏ_���S�Ŗ�l��`�������ւ��{�������̂œ��{�ł́u���n�S�G�v�ƌĂ��悤�ł��B�����ւ͂��̂悤�ɔ������̂ƌ������̂Ƃ�����悤�ł��B�̂т₩�ȕM�g���ł��ˁB

�s�����ʋ`�t�h�ՎҁA�z���A�S�W�V����A�\�������s�A���H�S���h�@���ʏ��Ֆ�A�L���הV�ӁB�ǂ�������܂��A�Ղ̖�l�͎�������邱�Ƃ��o����悤�ł��B

����k���ȊG�ŁA�ꕔ�Ɂu�Ñ����Ƒ��v�̈��邻���ł��B

������u�Ñ����Ƒ��v�ł��B

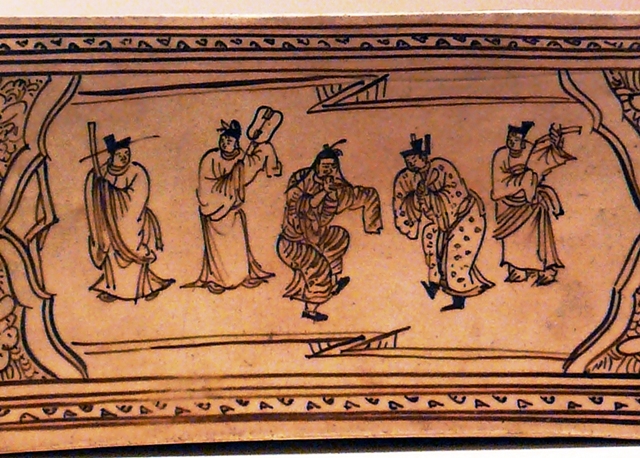

�@�����ƉE�̕��̂��钷�߂̐l�͗x���x���Ă���̂ł��傤���i��U�ꐶ�Ɛ����ɂ͂���܂��j�H�@��ԉE�̐l�́u�ŔŁv�i�����̑Ŋy��j���A��ԍ��̐l��└��������̐l�͐�������Ă��܂��B����̐����Z�@�̎��B�q�̓����ŁA�����i�����c���Ă��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B

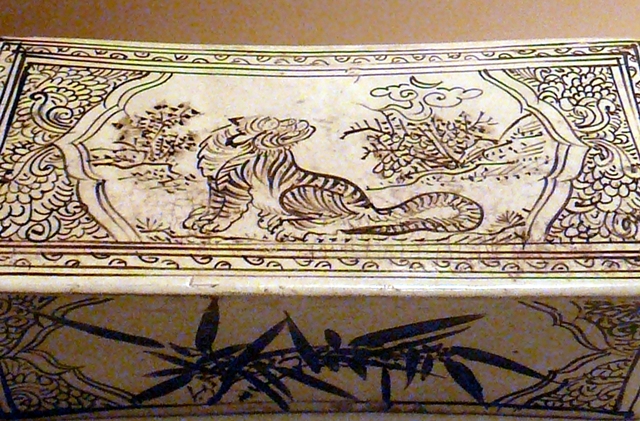

�@�k�v���B�q�ʊG�H�|�̑�\�B���F�̓��̏�ɓ��q����l�A�@�̗t�������Ė����Ă��܂��B���̖��̒�ɂ��u���Ƒ��v��3�������L��A���Ƃ͓����P�����Y��ƂŃu�����h�i�����������ł��B

�@�v�̎i�n���͊w��ɗ�݁A���荞�ނƖ����]�����Ă����ڂ��o�߂�悤�ɁA��������̂Ɋۂ��ɂ��ĕw�ɗ�Ƃ����̎������邻���ŁA�u���،x���v�ƌ��������ł��s�i�n�����z�Ζ��L�t�B

���̓��q�̖����A����͈������ł��ˁB

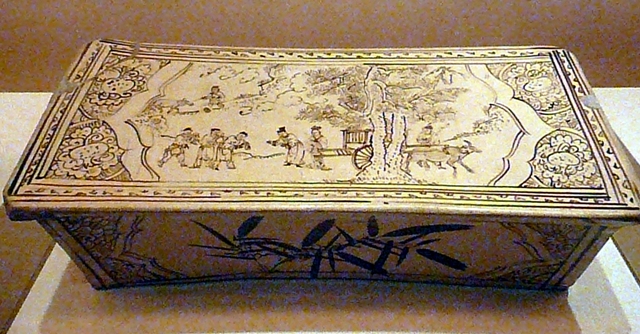

�@�w�l�����炵���`�ŁA���g���������Ă��܂��ˁB���ւňߕ��Ȃǂ͍��ʂ��{����Ă��āA�O��Ɋe3�P��C���������Ă��邻���ł��B�ꕔ�ɖn�Łw��������N�Z�����l���A���d�����A�\�Ɨq�x�Ɩ������邻���ł��B

�����ʂ�A���n���Ԃł��ˁB

�@���F��A�����F�̓����ւ��|���Ă��邻���ł��B��w�l�͑��炵����g������ł��܂��B�����Z���Ȃ̂ɒ��ӁB

�@���킢���ł��ˁB����ȍ~�A�����̒n�����P�����œ��蓹��Ƃ��Ďg��ꂽ�悤�ŁA��̔L���A���邢�͈�j�ꏗ�̔��l�������Q���������ł��B

�������͂ɉf����������낤�Ƃ��Đ��ɔ�э��ޏ�ʂł��傤���H�������P�̃f�U�C���ɍ����܂��ˁB

�@���́h���\���כ��@���Җ��X�́h�@�E�́h�~�썂�����@�{���~���Y�h�Ə�����Ă��܂��B�肢���Ŋ�����̂ł��傤���H

�@�v��ɂ��P���̑����ɏ��@���p������悤�ɂȂ�A���A���A�i���A�g��Ȃǂ��A��X�̎��̂ŏ�����A���@�|�p�Ɠ��̕��e��悵���悤�ł��B

����͖��ł͂Ȃ������ł����E�E�E���W�ɓW������Ă���㣂ł��B���̂���G�ł��ˁB

������w���Ƒ��x�̈�t���ł��B

�@��H�̊���@�̗t�Œǂ��Ă��银�q�B

�@2�N�O�A�g�B�s�Ŋ��̈�Q�ɓ��H�����f�����Ă����ʂ����܂����B���̐l�͐�ɔ����z�̂��������Ƃ������Ă��܂����B

�Ղ̖��͑����ł��ˁB�u�ҌՎR������v�B

���̂悤�ȓ���̐�����`�������̂�����܂��B

�@����œ����̏Љ�͏I���ł��B������P�A�r���Љ�܂��B

|

|

�@���{�l�ɂƂ��ā@���͓��ʂȖł��ˁI��

�@���̉Ԃ̍炭�G�߂́`�@���̂��@�S���E�L�E�L����͎̂������ł��傤���H�@

���N���@���������Ԍ��ɍs���Ă��܂������E�E�E���̒�����@����́@�������e���Ă��Ȃ��w�c���E���䉑�x���@���Љ�邱�Ƃɂ��܂����B

�@�@�@

�w���䉑�x�Ƃ����̂́E�E�E�@�F�����m�̂悤�Ɂ`�@�]�ˏ�̗L�������ł��B

�o����̖�́@�u����v�@�u�����v�@�u�k�j����v�i�����͂˂�����j�@�̂R�ӏ��ł��B

�@�z�t�̈�����@���Ƒ��Ƒ�蒬�̉w�ő҂����킹�ā`�@����ł��遙�u����v����@����܂����B  �@�@ �@�@ �@�Q�ɂȂ������́@�x�r�[�J�[�ɏ��̂��匙���Ł`�@���U������ā@���܂܂ɑ������������I

�@�ꏊ���@�O���̐l�B���吨�K��Ă��܂����B

�@�@

�@�悸�@�傫�ȐΊ_�Ɉ��|����܂����B

�@�����̍s���͂����`���h�ȏ��̖̊Ԃ���@���̉Ԃ����}���Ă���Ă��܂��B

�@�u�{�ېՒn�v�́@�傫�ȎŐ��L��ɂȂ��Ă��܂��B

�@�@

�����Ƌ߂Â��Č��܂��傤�`�B�@���̉Ԃ́@���傤�ǖ��J�ł�����

�@�����āE�E�E���̖̗L�鏊�@�Q�W�L��I�@���ٓ����L���Ă���l�B���ڗ����܂��B�@

�@��X���@����̂��ٓ����L���ā@���Ԍ��C���𖡂킢�܂�����

�����ɂ́@�{���͑�������܂��`�@�h�\���C���V�m�h�����łȂ��@�F�X�Ȏ�ނ̍����A�����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

����́@�h�A�}�M���V�m�h�@�ł��B  �@

�@�L��̉��Ɂ@�u�V��t�Ձv���L��܂��B�@   �@�����͒n�ォ��̍����͂T�W��������@�]�˖��{�̌��Ђ��ے�����`���{��̓V��t�ł������E�E�E

�@�P�U�V�T�N�̑�i����R�N�̐U���Ύ��j�ŏ������@��b�ł���Ί_�i������P�O���j�������c���Ă��܂��B

�@

�@�ォ��́E�E�E�@�{�ېՂ̎Ő��L��̐�Ɂ@�I�t�B�X�X�̃r�������߂��`�@���̗�������������܂��B�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���ɖK�ꂽ�@��V���́u��̊ېՂ̒뉀�v�̍����@�����ł����B

�@

�r�ɉf���ā@�f�G��E�E�E�@�J�����}���́@���C�ɓ���X�|�b�g�ł��B

�@�����̍s���͂��������́@���X�����`�@�A���R�[���֎~�Ȃ̂Ł@�h���`���������������`�Â��Ɋӏ܂��Ă���̂Ł@������܂��B

�@���]�Ԃ�Ԃł̃p�g���[�����p�ɂŁ@�������ۂ���Ă��ā@�q���A��ɂ͈��S�ł��B

�@�V��t�ՈȊO�́@���፷�������`�@���ʂ��̗ǂ��L����Ԃ́@�J�������Q�ŁE�E�E�@

�@�����@�v�����������邱�Ƃ��ł��`�@�ǂ������鎄�B�ɂ��@�ǂ��^���ɂȂ�܂����B�@�@

�@���̎����@���̑��ɂ��h�{�P�h�@�h�~�c�}�^�h�@�h�V���N�i�Q�h�@�h�V���K�h�@�̉Ԃ��@�炫�`�@

�@�@

�@�����Ē������Ƃ���ł́`�@�h�J�����h�̉Ԃ��炢�Ă��܂����B

�@�Ō�ɁE�E�E���a�V�c�̍c�@�i���~�c�@�j�̊җ���j���Č��Ă�ꂽ���y�����u���؊y���v�O���N�₩�ȁ@�h�n�i�����h���@�����������B�@  �@ �@ |