平成25年7月21日〜平成25年7月27日

1. スペイン☆ 〔4〕

アンダルシア地方 その3

by 小松 公子さん

|

旅の後半 今度は ひたすらイベリア半島を北上して行きました・・・。

『セビリアの理髪師』 『フィガロの結婚』 『カルメン』などの舞台で有名な☆「セビリア」とイスラム時代の息吹を残す☆「コルドバ」を訪れました。

大航海時代には 新大陸の発見とともに交易港として栄えました。(内陸部ですが〜グアダルキビール川沿いに有り 大西洋から船舶が遡航可能でした。) ポルトガルの航海者☆マゼランが 1519年スペイン艦隊を率いて世界一周に旅立ったのも この港でした。

街の中心部に有るスペイン最大規模の☆「大聖堂」(世界では3位。1位ローマのサン・ピエトロ大聖堂・2位ロンドンのセント・ポール大聖堂。)と「ヒラルドの塔」です。

(大聖堂・・・あまりの大きさに カメラに全景が収まりきれません。)  「ヒラルダの塔」」(高さ97.5m)は・・・ 元々 イスラム教の礼拝の呼びかけを行った”ミナレット(尖塔)”(78m)でしたが〜 後に キリスト教徒により鐘楼部分と女神像が付けられました。

”ヒラルダ”とは・・・ スペイン語で ”風見”を意味し〜 塔のトップの青銅製の女神像は 風見鶏の役目をしていたようです。

現在25個の鐘のうち 18個は スペイン独特の打鐘方式である〜 ”回転式”の物です。

上から街を一望できると言う事なので 早速上ってみました。

王様が馬で上っていけるようにと 階段ではなく螺旋状のスロープとなっていました。上部に鐘のある展望台(70m)からの街の眺めは 素晴らしいものでした♪

壮大な☆「大聖堂」は・・・ もともとイスラム教の寺院だったのを キリスト教の教会に作り変えたものです。歴代の王達やコロンブス(イタリアの航海者)の墓があります。コロンブスの棺は 当時の4人の王達に担がれていました。

1992年に開催された”万国博覧会”の為に建てられたパピリオンも見に行きました。

スペインのイサベル1世の援助を得て コロンブスが”新大陸”に到達できた年から500年目にあたるのを記念して開かれました。イスラム文化の様式を取り入れた 中世スペインのアンダルシア地方の典型的な建築様式☆”ムデハル様式”に則った〜両翼に半円形に延びる回廊と 水路を巡らした広場が美しい施設でした。

(2階から スペイン広場と反対側の回廊を望む)  (逆に 撮影していた回廊側を望む)

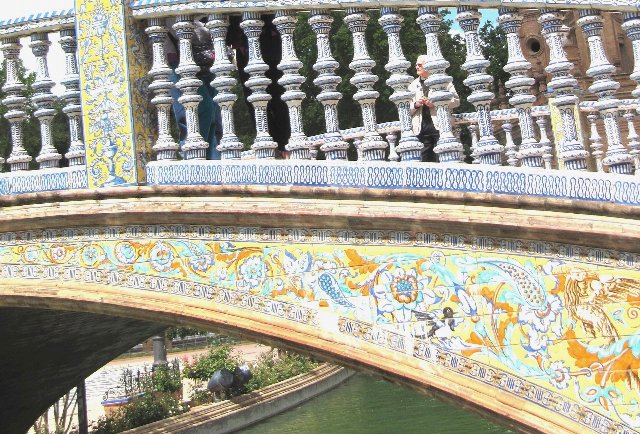

(各県の歴史的出来事を描写した 壁面タイル絵)  (タイル装飾の橋)

紀元前2世紀 ローマ帝国の植民地から発展し〜8世紀半ばから11世紀初めに イスラム王朝で最盛期を迎えた古都です。 16のアーチで支えられた全長230mの「ローマ橋」を渡り〜旧市街地に入りました。

711年にイスラム教徒に征服され〜後に首都となり・・・10世紀には 世界で最大の人口を持つ都市となりました。一説には 100万人近くに達していたと言われています。 驚きです。

その中心は 「メスキータ」(イスラム教の寺院)でした。  (メスキータの外壁の装飾)

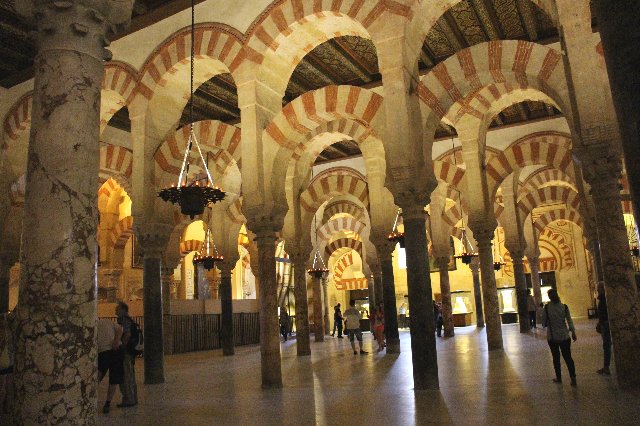

「メスキータ」の中は・・・”円柱の森”と呼ばれるほど 上部が赤白の縞模様の馬蹄形のアーチが沢山並び(現存は854本)〜 照明が抑えられた中で 幻想的な美しさを醸し出していました。

(メスキータ内の アーチ群)

(ミフラーブ・・・メッカの方向の窪み) (ミフラーブ前のドームの天井) 最初は イスラム教の寺院として建てられ(785年)・・・ 後にカトリック教徒が権力を握り(1236年)〜内部に礼拝堂を設けたりしたので 2つの宗教が同居する 珍しい建物となりました。

(キリスト教とイスラム教が共存している風景)

イスラム教徒が庭の池で身を清めたという☆「オレンジの中庭」からは コルドバで最も高い建物(54m)である☆「鐘楼」が望めます。

この”鐘楼”も 元は”ミモレット(尖塔)”に キリスト教徒が鐘を付けたということです。

(オレンジの中庭から 鐘楼を望む) 「メスキータ」の北側には 入り組んだ街路の「旧ユダヤ人街」が有ります。白壁に色とりどりの花々が美しい「花の小径」は 撮影スポットの謳い文句でしたが〜 実際に歩いてみると あまりの短い距離にびっくりしました。

(花の小径より鐘楼を望む) (ティベリアデス広場のマイモニデス像) 「コルドバ」の最盛期には・・・ 医学・天文学・哲学・文学等の諸学問のヨーロッパに於ける中心地で 優れた学者も多かったようです。この”マイモニデス”も コルドバ出身の哲学者でした。彼の像の左足は 「触れると〜頭が良くなる!」という言い伝えの所為で ピカピカになっていました。

(勿論 トライしました。 効き目が有ると いいのですが・・・!?)

「コルトバ」からは・・・万博に合わせて開業された☆新幹線・AVEに乗車して(1.5時間)〜現在の首都☆「マドリッド」へ向かいました。

(AVE:新幹線)

|

|

この美術館はロサンジェルス東北郊外のパサデナPasadenaにあります。カルフォルニアの大富豪の実業家、慈善家であるノートン・サイモンNorton

Simon氏は、美術品のコレクターでもあり、個人コレクションを美術館の企画展などに貸し出していたそうですが、ここがパサデナ現代美術館と呼ばれていた時、財政上の問題が生じて氏に支援要請したところ、彼は丁度コレクションの永住場所を探しており要請を受け入れて、利用権、呼称権などを得て1974年にノートン・サイモン美術館と変わったそうです。古いヨーロッパの美術品、印象派絵画、東南アジアの美術品などが充実しています。

メインエントランスへのアプローチに展示されたロダン「カレーの市民」; 撮影1988年1月12日

メインエントランスへのアプローチ中央にロダンRodin「カレーの市民」の彫刻がありました。(最近の写真を見ると彫刻の位置などアプローチの様子は大分変わったようですが)

この日は仕事が片付いてから来たので夕闇迫る時刻でした。

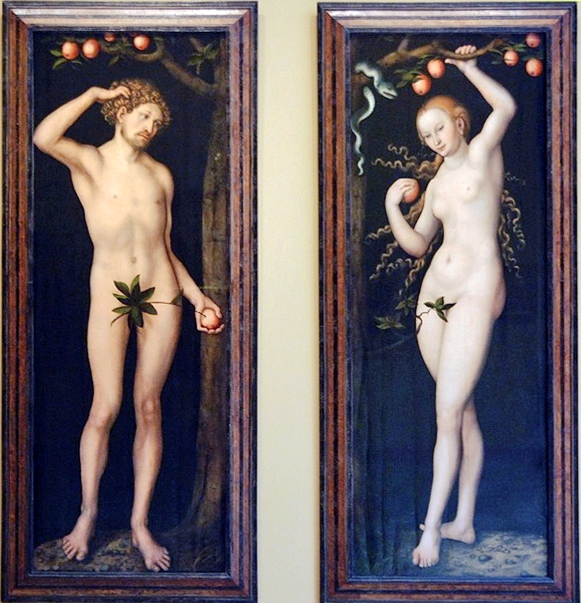

クナナッハ(父)「アダムとイブ」展示風景:

見た時は知りませんでしたが、実はこの一組の絵は返還係争を抱えており、前の持ち主の義理の父が1940年代にナチスに脅迫されてこの絵を買い取られたという経緯があるようで、所有権は未決着のままとのことです。

クラナッハ(父)「アダムとイブ」:1530年頃

一見自然に見えますが、体つきや空間処理はやや抽象的で、16世紀のマニエリスムの様式と一致しているそうです。イブの肉感的な体は、解剖学的にあり得ないプロポーションで様式化され、カールした髪は装飾的です。ルーカス・クラナッハ(父)Lucas

Cranach the Elcerはここではイブを誘惑する女性と設定しました。赤面した頬や小さな胸は明らかに性的魅力を意味します。旧約聖書を主題にしながら、教義のためではなく、楽しみを意図して描かれ、クラナッハが仕えていたザクセン州選帝侯のために描かれ、私邸内に飾られたものと思われます。

このアダムとイブの主題は、クラナッハ工房の最も人気あったもので、少なくとも50枚の絵が現存しており、ノートン・サイモン美術館のような様式で描かれたものが多いようですが、ちょっと変わった例として下のようなものを見つけました。

クラナッハ「アダムとイブ」;1538年 プラハ国立美術館蔵Narodni

Galerie, Prague

ノートンサイモンのより少し後のものですが、人間味があってこちらもいいですね。

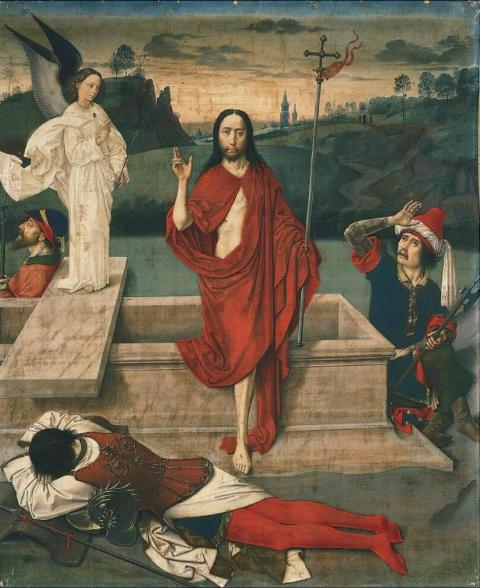

ディルク・バウツ「キリストの復活」;1455年頃

ディルク・バウツDieric Boutsはフランドルで活躍した画家で、ファン・デル・ウェイデンFan der Weidenの影響を受けながら、風景描写にすぐれた才能を発揮しました。背景の空はピンクと青に塗り分けられていますが、上の端は以前の別の額縁にカバーされて退色せずに残った跡のようです。

この「キリストの復活Resurrection」は、イエスの生涯を説明する多翼祭壇画の一部でしたがいまは5つに分割されてしまったそうです。分割された各部は現在「受胎告知」がロスアンジェルスのポール・ゲティ美術館、「埋葬」がロンドンの国立美術館にあります(下の画像)。他「東方三博士の礼拝」が個人コレクションに、「磔刑」がブラッセルの王立美術歴史博物館にあるようです。

ディルク・バウツ「受胎告知」;1450-55年 ポール・ゲティ美術館Paul

Getty Museum

5個のうち、一番最初の場面なので、恐らく祭壇の左上にあったと考えられます。先人たちの同じ主題の絵に対し、少々例外的な表現をしており、マリヤの部屋に真っ赤な鮮やかな天蓋が掛かっていていて、この場面に描かれるはずのユリの花は省略され、床タイルは通常カラフルですが、ここでは抑制されています。またマリアの服装は通常ブルーですが、ここでは灰色のマントを纏っており、大天使は通常の装飾的な服装に対しここでは白です。このようなディテールは通常、製作を委託する聖職者と事前に取り決められたようですが、このような伝統からの逸脱は、恐らく祭壇画を置く施設の特別な意味を伝えるメッセージでしょう。

ディルク・バウツ「埋葬」;1450-55年 ロンドン国立美術館The

National Gallery, London

15〜16世紀の大半のオランダ絵画は木製パネル描かれましたが、この絵は麻布のような織物上に膠絵の具(ディステンパー画)で描かれており、数百年の光と埃に晒されて退色が著しいようです。時には携帯性を良くするために布に描かれたことがあったようですが、このサイズの多翼祭壇画では、当時あまり普通ではなかったようです(キャンバス画の先駆けとみられます)。

寄り道が増えましたが、ノートン・サイモンに戻ります。

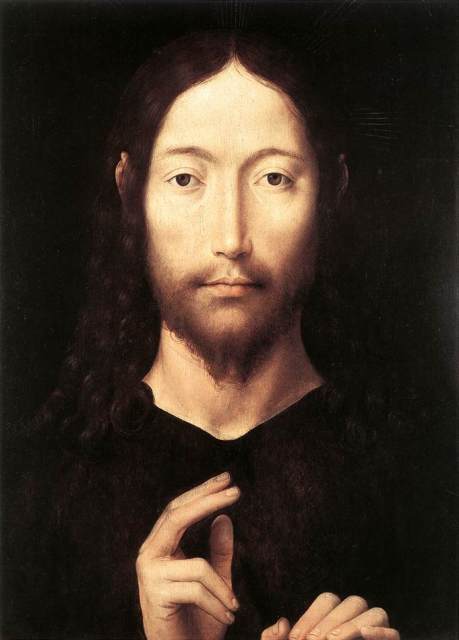

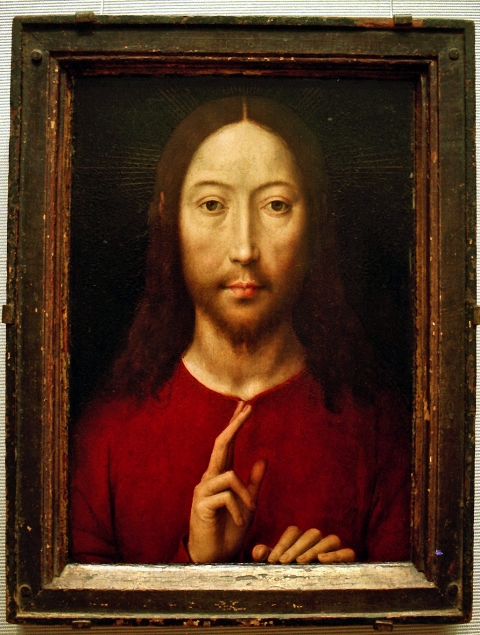

メムリンク「祝福を与えるキリスト」;1478年頃

ハンス・メムリンクHans Memlingの「祝福を与えるキリスト」は、初期キリスト教やビザンチンのアイコンを思い起こしますが、ロヒール・ファン・デル・ウェイデンRogier

van der Weydenの工房で働いたと推定され、その構図形式を反復しているそうですが、先人達の作品とは異なり、厳しすぎず、悲劇のペーソスも見えず、次の10年のイタリアの肖像画を予感させる新しい感覚だとのことです。明瞭さと秩序を模索し、キリストの顔と肩を枠一杯に満たし、沈んだ背景に対して繊細な顔のクロースアップが記念碑的な効果を出しているとこのとです。

翌年ボストンでお目に掛かった同画家の「キリストの祝福」も同様の作風でした。

メムリンク「キリストの祝福」;1481年頃 ボストン美術館蔵

ノートン・サイモン美術館の作品の3年程後に描かれたようです。

ラファエロ「書物の聖母子」1502-03年頃

ラファエロ・サンツイオRaffaello Sanzio(Raphaelとも呼ばれる)は説明の必要もないくらい聖母子像が有名です。この絵は聖母と子が明快なピラミッド型構図をなしていて、聖母の濃い色のマントのカーブが子と書物を取り囲みます(但し、書物を持つ腕はどこから出ているのかよくわかりませんが^^)。 この書物はルネサンス絵画では伝統的に旧約聖書外典「ソロモンの知恵」とされており、聖母が「知恵の聖母」であることを示しているそうです。

レンブラント「少年の肖像」;

ノートン・サイモン・コレクションはレンブラントの署名がある絵を3枚保有しており、南カルフォルニアでは非常に重要と考えらているそうです。

レンブラント「少年の肖像」;1655-60年

この絵は未完成だそうですが、ここからレンブラントRembrandt van

Rijinの制作法についての貴重なヒントが見られるそうです。濃い暗い背景に体と服を非常に少ない幅広のブラシストロークで描き、髪はぼかしと艶の層で展開され、一方、顔は、特に目は完全に完成しているとのことです。 子供の顔は前面水平からの光を浴びて、ビロードのような滑らかな暗い背景から輝いて見えます。

レンブラント「つば広帽の髭の男の肖像」;1633年

肖像の主はPieter Sijenというアムステルダムでメノー派信徒団のメンバーだった商人とのことです。左に彼が41歳だったことを示す銘があるようです。黒のフォーマルスーツは当時オランダで流行っていたそうで、厳粛な印象となるところを、温かみのある知的な人物にして鮮明で生き生きとした感覚を与えています。1630年代のオランダでレンブラントが引っ張りだこの肖像画家となったのもうなづけます。レンブラントは彼の妻の肖像画も描いており、そちらは現在ケンタッキー州ルイヴィルLouisVilleにあるスピード美術館Speed

Art Museumにあるとのことです(下の写真)。

ここで奥さんと久しぶりの再会としゃれましょう。

レンブラント「ある40歳の女性の肖像」;1634年 ルイヴィル、スピード美術館蔵

この絵は長い間、単に「ある40歳の女性の肖像」と題して展示されていたようですが、最近、上の男性の肖像画と対でありモデルは彼の妻Marretje

Cornelisdr van Grotewalと判明したそうです。

ノートン・サイモンにあるもう1枚のレンブラントです。

レンブラント「自画像」:1636-38年

美術館の説明にこんな趣旨の記述があります。

レンブラントは自分自身が大好きなモデルだったようで、画家人生を通してずっと自画像を描き続け、自身の伝記として通用するくらいです。 ベレー帽は現在では、芸術家を象徴する当たり前のものとなりましたが、レンブラントは当時からそれを被って描いています。また首の金の鎖は高貴なパトロンが芸術家によく与えた名声のシンボルでした。

できるだけ上質で栄誉ある姿に描いて自分を持ちあげていますが、これは当時画家が創造的エリートとして社会的地位を高め始めたばかりの頃だったので、とても重要なことでした。

フランス・ハルス「若い男の肖像」;1650-55年頃

ハールレムHaarlemの居住者であるフランス・ハルスFlans Halsは17世紀の最も素晴らしい肖像画家でした。オランダの伝統形式の肖像画に、彼は他の画家にはない生き々とした動きを、活気あるブラシストロークで表現しました。彼は笑顔の画家として、フォーマルな肖像画にさえ、健康感と動きを加えています。この快活さがハルスの魅力の大きな部分です。訪問時に買った絵はがきでは「画家の肖像」という題でしたが、いまの美術館のウエブサイトでは「若い男の肖像」に変わっています。

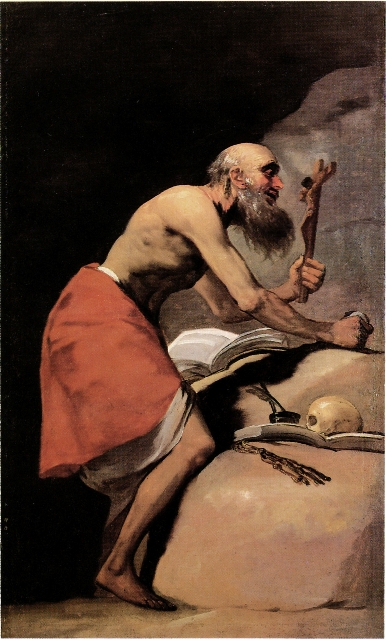

ゴヤ「悔悛の聖ヒエロニムス」;1798年

聖ヒエロニムスSaint Jerome(AD 324〜420)は、4人のラテン教父の1人であり、ここでは荒野の悔悛者の姿で描かれています。彼はシリアの砂漠で陰修士として4年を過ごし、蠍と野獣だけを友としつつ、ヘブライ語の研究に専念し 旧約・新約聖書をラテン語訳したとのことです。磔刑像を左手に持ち、右手には石を持っています(欲から逃れるために胸を石で叩いた・・・これは後世の画家の演出とのこと) 学者を示す書物、ペン、インク壺も描かれ、鞭と頭骸骨も傍らにあります。

このフランシスコ・デ・ゴヤFrancisco de Goyaの絵は、もとは4つのシリーズのラテン教父の絵を形成していたそうで、他は「大聖グレゴリウス」(マドリード、ロマン主義博物館Museo

del Romanticismo)、聖アンブロジウス(オハイオ、クリーブランド美術館)、聖アウグスティヌス(個人蔵)だそうです。

一つマドリードのを見てみますと、

ゴヤ「大聖グレゴリウス」;1796〜99年マドリード、ロマン主義博物館

中世初期を代表するローマ教皇であり、多くの著書を残していて、グレゴリオ聖歌は彼の名に由来するそうです。上の聖ヒエロニムスの絵とは大分威厳が違いますが、聖ヒエロニムスも枢機卿の姿で描かれる時もあるようです。

この他浮世絵の版画なども沢山展示があったのを記憶していますが、ここでは割愛します。

以上、後日、関連のことを調べて掲載しましたが、これらのことを知って再訪問すると、よリ作品を楽しめるのではないかと思うこの頃です。 この時の米国の旅はニューヨーク(元日着)⇒ワシントンDCから開始したので、暫くは訪問したアメリカの美術館を遡って紹介していきます。

|