|

3月18日(月)に浅草寺境内にて行われた御本尊示現会に、大学卒研の仲間と行ってきました。「金龍の舞」は、浅草寺の山号である「金龍山」に因み1958年に本堂再建を記念して奉納されたのが始まりだそうです。浅草寺の御本尊である観音様が現れた時の様子に「寺辺に天空から金龍が舞い降り、一夜にして千株の松林ができた(現世利益ともなる五穀豊穣の象徴)」とあることから、創作されたものだそうです。金龍は長さ18メートル、重さ約88キロだそうでお囃子の中、華麗に舞う様はなかなかのものです。

「駒形どぜう」浅草本店前 撮影2019年3月18日

まずは腹ごしらえで、開店と同時に駒形名物のどぜうを食べます。この日仲間は3名となりました。

雲一つない上天気で日向が心地よいです。

鍋定食:

どじょうが尾頭付きで鍋に寝ています。生きたどぜうに酒を掛け、酔ったどぜうを甘味噌仕立ての味噌汁に入れて、煮込んだ下ごしらえとなっているそうです。箸でつまむとほろりとくずれるくらいに柔らかいです。

私はこちらを注文しました。

柳川定食:

こちらのどぜうは頭と尾を取って開いてあります。卵と豆腐で閉じた柳川。姿煮が苦手な方はこちらがよいようです。

店の前で記念写真:

腹ごしらえも終わり、歩いて5分ほどの浅草寺に行きました。

雷門:

外国からの観光客が多く、提灯下の記念写真スポットは空く間もありません。

仲見世通りを奥に進み浅草寺本堂をお参りした後、浅草神社へ行きました。

浅草神社本社神輿:

前日に浅草寺本堂に「堂上げ」され、一晩お泊りして、当日午前中に「堂下げ」された神輿三基が神社参道に置かれていました。

今日、我々はここは横切っただけです。

神輿一之宮:

重さは1トン以上もあるそうです。

被官稲荷神社:

浅草神社の神輿の間を抜けて、向かったのは更にその奥にある、被官稲荷神社という小さい神社でした。

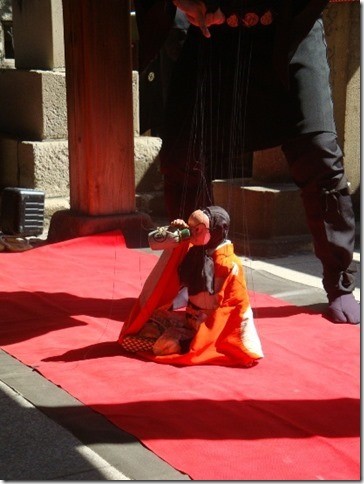

こちらも例大祭で丁度1時から江戸系あやつり人形が始まるところでした。

江戸系あやつり人形(上条充さん):「酔いどれ」

ひょっとこのようなお面をつけた人形です。

この写真は、社の中で見ていた友人が撮影したものです。

(私は鳥居の外でカメラを構えており、芸は奉納の為神様の方を向いていたので、こような写真は撮れませんでした。このあと私も社に中に上がって撮影しました。)

続いて獅子舞です。

獅子舞:

みごとに前脚役と後脚役の動きが揃っています。

本当に人がはいって踊っているようで面白いです。

終わった後、私も頭を噛んでもらい無病息災を祈りました。

次はいよいよ「金龍の舞」ですが、浅草寺本堂の西の広場で舞うとのことで、そこで待ちました。

本日二回目の舞は2時からですが、既に人垣が丸く囲んでいました。

本堂西側の広場:

撮影に適した順光になるよう、広場の南端に構えて、待ちましたが、日陰になってとても寒かったです。

(結果論ですが、この場所は舞が始まると目の前にお囃子山車が止まり、かつ舞は観音様に向けて奉納されるため 本堂側を向いて行われるので撮影にはあまり向かない場所のようです。)

まだ時間があるので、別の撮影場所を探して宝蔵門などに行ってみました。

しばらくすると仲見世通りを練り歩いていた金龍は、宝蔵門をくぐって本堂前に現れました。

宝蔵門をくぐる金龍:

人混みの中を龍が右へ左へと舞っています。

スカイツリーも近くに見えます。

このような人混みで、くねくねと舞うのは大変な技なのでしょう。

お囃子山車:

浅草組合花組のきれいどころが奏でるお囃子山車が続きます。

本堂前に着いた金龍:

いよいよ本堂前に到達しました。

広場に入る金龍:

広場に入場:

広場に入るとやっと金龍の全貌が見えました。18メートルの体を8人で操っているのですね。先頭の蓮華珠担当を加えると9人で

メンバー交代:

僧侶の挨拶の後、太鼓が鳴り響いてメンバー交代が行われます。

激しいパフォーマンス:

人混みではできなかった激しいパフォーマンスが新メンバーによって繰り広げられます。

演技終了:

2時40分に終りました。この日はあと3時30分に三回目の舞があるそうです。

ということで、ここで私たちの金龍の舞見物会は解散となりました。

春うらら、駒形名物のどぜうを食し、浅草の祭りを楽しみ江戸情緒あふれる半日でした。

|