平成16年10月3日〜平成16年10月9日

| 弁天院から浅草方向へ国際通リを横切ると浅草七福神でご紹介した鷺神社。北方向へ さらに10分、竜泉3丁目に恵比須天を祀る飛不動正寶院があります。  奥に入るとホッとする空間があります。   竜泉3丁目、旧吉原。樋口一葉が母上と極貧の雑貨屋さんをされていた街です。 時間がなくて一葉記念館まで行けませんでした。来週は三ノ輪。ご期待ください。 |

|

この世には 「親バカ」という言葉がありますが・・・・

今回の私は「子バカ」とでも言いましょうか・・・ 母の紹介です。

母は 小学生の頃より 歌が好きで 何でも当時は 学校代表で 歌ったこともあるとか・・・・。

私が 小学校の時も 松本先生の指揮による お母さんコーラスで 楽しんでいたようです。  はじめはコーラスでしたが この頃は すっかりオペラを歌うことにはまっております。

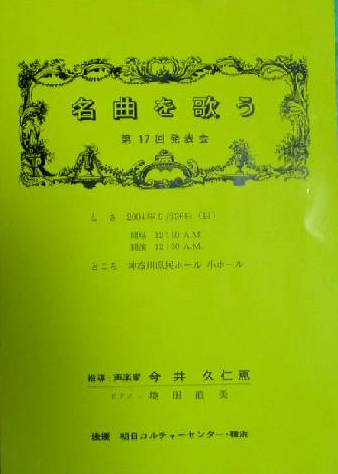

今年も 毎年恒例の「名曲を歌う会」の発表が 神奈川県民ホールの 小ホールにて開催

されました。

プログラムには17回と書かれてますが、母がこの教室に通いはじめたのは20年前なので 17回すべてに出演しているとのことになるのですね〜!

では 「子バカ」の私が 82歳の母を去年に引き続き紹介することを 笑って見てくださいね。  今年の歌は オペラ「運命の力」(ヴェルディ)から、“神よ 平和を与えたまえ”です。 この服は 例年のように 父の妹が 縫って送ってくれたドレスです。

普通科31名の後に 母たち17名の声楽科が スタートしますが、最初は17名でオペラ椿姫から“パリを離れて” を 合唱します。 その時は 母はピンク系の半袖ドレスで出場しています。

合唱の後 客席の私は すぐに楽屋にすっ飛んで行き そのピンクドレスの上に このオレンジのオーガンジーのオーバードレスを 着せ掛けました。 そして花など 付け直してすぐにまた客席に 戻ったのです。

ま、着付け係り とでもいうところです。

母の順番は10番目でしたので・・・ 十分間にあいました☆

家では いつも うたた寝していて 今年の酷暑で 随分体力も脳も 衰えて心配 していましたが なんと! 本番のこの日は 別人のように 張り切っていて元気なのです。

普段 曲がりかかってる腰も ちゃんと 伸びてるではありませんか・・・。

やっぱり 人間は年齢に関係なく 何か好きな趣味を 持ちつづけることが “張り”につながって 楽しめるのでしょうねぇ〜〜

上の写真は ちょっと背景をぼかしてみました。ただ 旧いソフトなので自動的に背景を選ぶことができず、手動でいじったので よく見ると 不自然でおかしいのですが・・・。(ですからサラリ〜〜と 見てくださいネ)

最後は 舞台で声楽科全員と 先生と 客席とで合唱しますが ほっとした母は ようやく 明るい 笑顔を 見せておりました。 (化粧の担当も 私です)

来年もまた この発表会に 出演できる状態でいてくれるように 祈る今日このごろです・・・。

我が家 では、

一年に一度の この発表会が 両親の・・・特に母親の健康のバロメーターと なっていますね・・・。

|

|

家から歩いて30分・・・程よい散歩コースに 都指定の名勝が有ります。

小高い丘に洋館が 斜面には洋風庭園が そして一番低い場所には日本庭園を配しています。

明治の元勲・陸奥宗光の別邸でしたが 宗光の次男が 古川財閥の養子になった時に古川家の所有になったと言うことです。

・・・それで 今は『旧古川庭園』として 親しまれています。

洋館と洋風庭園の設計者は・・・ 前にHPでも紹介しました旧岩崎邸や 鹿鳴館、ニコライ堂を手がけた英国人建築家のジョサイア・コンドルです。

英国貴族の邸宅にならった古典様式で 外壁は伊豆真鶴産の安山岩を使用しています。雨に濡れると赤みを帯び 何とも言われぬ風情があるそうですよ。

この写真は 広い芝生側から撮った洋館の側面です。

向かって右側に玄関が有り ステンドグラスの美しい扉があります。

館内見学は出来ますが 予約制で 撮影禁止です。

庭園には 四季折々の花が植えられていますが・・・

特に テラス式の洋風庭園に植えられたバラが有名で 春と秋に大輪を咲かせます。

訪れた日は 時期が早く〜 まだ蕾のバラが大半でした。

10月中旬頃が 見頃でしょう!

その頃 訪れることが出来ましたら〜 見事なバラの写真をお送りしたいです。

今回は ちらほら咲き始めていた分を ご紹介します。

|

|

|

|

|

| 衣替えの季節になりましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。

検見川の浜では、ウインドーサーフィンを楽しんでいる方達が・・・

風を受けて楽しそうですね!! でも、倒れると起き上がるのがとても大変・・・・・

砂浜には可愛いボードが・・・

遊びを終えて・・・

波打ち際には水と砂で美しい模様が出来ていました。

|

Museum Voor Oude Kunst Brussel (続き)

|

先週の続きで、2002年6月ブリュッセル王立古典美術館にて開催された“ブリューゲル・エンタープライズ展”について紹介します。

Pieter Bruegelを見て歩く場合、父(the Elder)と息子(the Younger)作の同名の絵があり、ややこしいですね。 息子は父の描いたオリジナルの絵のコピーを工房で生産したと言われ、それをもじって展覧会の名前がつけられました。

「ベツレヘムの戸籍調査」という絵だけでも、息子の作だけで13点あることが知られています。

息子はどうやってコピーを制作したのでしょう?

父が死んだ時、息子は僅か5歳と言われており、絵の技術は母方の祖母から習ったと言われますが、1点しかないオリジナル作品は高貴な人たちのコレクションに既に入っており、見ることさえ難しかったと思われるのに、どうやってコピーしたのでしょう?

この疑問を解明すべく、オランダのマーストリヒトBonnefanten美術館を中心に徹底的に研究された成果が、コピーと共に特別展示されました。

たくさん存在するコピーを入念に比較調査して複製技術や作品の制作順などを調べています。

コピーもすべてが息子達の手によるものとは限りません。コピーに使われている板の伐採時期を年輪年代学的調査等で調べ、伐採が後世である場合は、それは息子により制作されたものではないと判定しています。

父のオリジナルですが、やはり一番いいですね。

このようにコピーがあちこちから集められ展示されました。どれも絵が大きいので迫力がありました。  先週ご紹介した、「豚の屠殺場面」だけを比較しても、構図は同じですが、タッチが随分異なります。(*) 父のオリジナルは こちらをご覧下さい。

(*)印の画像はこの展覧会のウエブサイトより抜粋(既閉鎖))

研究結果では、オリジナルとコピーの関係は非常に複雑と判明したそうです。

父によるオリジナルを必ずしも見て描いておらず、父による線画、あるいはその後のコピーから作られた線画から作業したと考えられるそうです。

下絵はさまざまな人によって絵の具で塗られたので、スタイルにも差異が生じています。 ここは1番目の展示室で壁の展示は全て「雪中のマギの礼拝」です。

この絵のサイズはオリジナルが35x55cmとそれほど大きくない絵です。たくさんのコピーを展示して違いを説明していました。

父のオリジナルはスイス、ヴィンターツールのオスカーレインハルトコレクションにあるので、ここに展示はありませんでした。

コピー元からカトゥーン(実物大の線図)が準備され、それを使って線が板に転写されて下絵を作成したようです。

写真は徐々に下絵に着色していく様子です。

ショウケースに当時の顔料が展示されています。青はラピズラズリの粉、赤はレンガの粉とか、白い鉛の粉とか。牛の角も顔料になったのでしょうか。

こちらは道具です。羽ペンがありますが、多分下絵はこれで描いたのでしょうね。

問題は絵筆ですが、展示がありません。わら(葦?)のようなものはありました。まさか、こんなもので、

絵の具を塗っていたのでしょうか?(これは聞きたかった質問ですが判らず終い)。

父、Bruegel師匠の絵の筆跡を見ると、なんか描きにくそうなもので、描いている気がします。その制約が一種独特の味となっているようにさえ思えるのです。(一種のヘタウマです)。

Jan van Eyckの作品にはこの点全く筆跡を感じさせません。油絵の技巧という観点だけからいえばJan van Eyckのほうが遥かに上です。

でもBruegelはこの味と 彼のこころでとてもいい感じをだしていると思うのです。 彼はどのような筆で描いたか?? 私の今後の研究課題です。

Pieter Bruegel「鳥罠のある冬景色」1565年

この絵のオリジナルは2点あるとの説があり、コピーだけでも少なくとも127点が知られており、非常に人気の主題だったようです。

さて、長くなりましたが、ちょっと寄り道して、ブリュッセル・グランプラスに面したMusée

Communal(市立博物館)にある 息子、Pieter Brueghel the younger「結婚式」です。

Pieter Brueghel the Youngerは画家としては今一という感じですが、この展覧会からも父の絵を一般に広めた功績は大きく、企業家としては大成功したと見るべきでしょう。

|