平成17年2月13日〜平成17年2月19日

1.板橋七福神 その6

by 中野 雅司君

大谷口から東へ。日大板橋病院を過ぎると大山西街。ほどなくぶつかる川越街道に沿って右折すると日曜の昼のTVで取り上げられる幸町六叉路です。 この六叉路を南へ10分。山手通リに出る手前に大黒天を祀る西光院があります。  門前のシイの古木は見ごたえがあります。  |

2.岡山の早春

by 末永 恵子さん

|

一週間に一度 水曜日に出講している学校の前庭に 春まだ浅い頃に 満開になる梅があります。

今年も 雨上がりの中 濃いピンクで かすかな香りをはなっていました。

でも 2月の雨は やっぱり冷たい雨で なんだか寒そうです・・・・・。

そしてこの金曜日 岡山駅地下の一番街に行ってみますと華やかなチューリップ畑が 出現していました!!

つい先日の冬物一掃バーゲン中には なかったのに・・・・・・・。

はじめは 造花!?と 思ったくらいに 色とりどりで 可愛いチューリップ達が スプリングフェァを 盛り上げています。

|

||

|

|

|

|

岡山の春は まずは冷たい風があたらない地下街からスタートするのでしょうね。 地上に春の花前線がやってくるのが 待ち遠しいですね〜〜。

|

||

3.成田山新勝寺

by 吉野 冨美子さん

|

八街(やちまた)に行きましたので、久し振りに 成田山新勝寺 に寄ってみました。

飲食店・漬物や・洋品店・みやげ物やなどが並んで賑やかな表参道。

その中に、店先に可愛らしく干支の酉が飾られている、みやげ物やさんがありました。

お店を眺めながら歩いて行くと・・・山門の大きな大きな提灯が見えました。

お参りを済ませると、ちょうどお坊様が午後の御勤めを終えられたのでしょうか、本殿から戻られるところでした。 大きな日よけ傘を持つお役目の方は、とても重たそうでした。

ここには重要文化財がいくつかあります。その中でも、一際目を引く極彩色の三重塔が目に入ります。江戸時代中期の塔で、昭和56年から58年にかけて、1803年の古文書に書き留められていた漆塗・彩色の仕様をもとに、保存修理工事が行われたそうです。

また長い年月を感じさせる額堂も、重要文化財の一つです。

額堂とは、奉納額や絵馬を掲げる建築物で、木鼻やその他に見られるの竜や獅子の彫刻は、江戸時代の後藤勇次郎経慶の作とのことです。

額堂には絵馬類がたくさん掲げられていたそうですが、貴重な文化財として、現在は成田山霊光館に保存されているそうです。

|

『特色ある町や都市を訪ねて』

その2 マテーラ

by 小松 公子さん

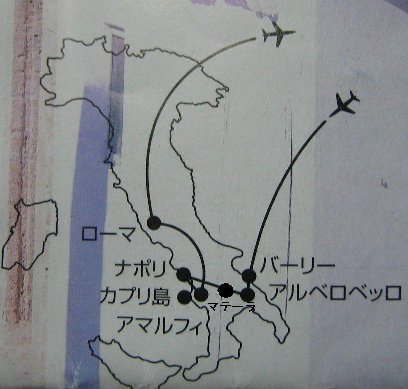

遅ればせながら・・・ 今回の旅行の経路を 地図でお見せしておきましょう。

イタリアの国は 「長靴」に例えられますが〜 ”アキレス腱”あたりから上陸して ちょうど ”くるぶし”あたりの南イタリアを旅しました。 ☆マテーラ (Matera)

次に バスでマテーラに向い 先ず新市街地を散策しました。 イタリアの町では 玄関のドアの色や窓の鎧戸が イタリア・カラーの緑が多いなと感じましたが、ここでも 落ち着いた色で素敵な緑を目にしました。

南イタリアは 特にひったくりが多いからと 行く前から 注意されていたので・・・

バッグは常に 首に掛けて前に置くスタイルで歩き回りました。

冬のシーズンで 観光客も少なく〜 商売にならないと 彼等もお休みだったのか(?) 何もトラブルに遭わずに幸いでした。

市の中央に位置する ビットリオ・ベネト(Vittorio Veneto)広場のテラスからの眺めに 息を呑みました!・・・

「これは何じゃ〜??」 新市街から一段低い場所に 先のアルベロベッロとはがらりと趣の違う〜廃墟のような町が広がっていました。

グラヴィーナ(Gravina)川の浸食で自然に出来た洞穴に 最初は石器時代の人々が 既に集落を構えていたと言うことですが・・・

8世紀に 東方のギリシャ・ビザンチン教会の修道僧たちが 迫害され此処に逃げ隠れてきて・・・

彼らの高度な石灰岩掘削技術のお陰で 岩場の中に住居や教会が次々と掘り抜かれていきました。

これらの洞窟住居群のことをサッシ(Sassi)と呼びます。 Sassiは岩、岩山、岩壁を意味するイタリア語Sasso(サッソ)の複数形です。

サッシは 大きく2つの地区から成っています。

最初にテラスから目にした風景は ヴァリサーノ(Barisano)地区で 大聖堂の塔が遠方に望めました。

その後 最古のカヴェオーゾ(Caveoso)地区を散策しましたが 敵の侵入を防ぐ為に 道は迷路のように入り組んでいました。

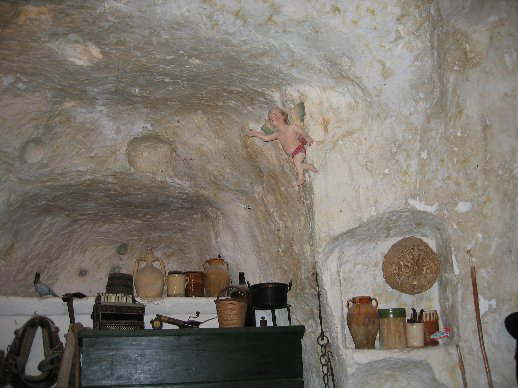

「洞窟の家」にも入ってみました。

石灰岩の壁を削れば棚がいくらでも作れて便利そうでした。

貧しい人々は 家畜と一緒に一つ屋根に暮らしていたそうで・・・

窓もなく 衛生状態は すこぶる悪かったそうです。

サッシには 大小130もの洞窟を利用した教会があるそうです。そのひとつを覗いてきました。 朽ち落ちた壁画に 年月が感じられました。

電気も水道もない住居が建ち並ぶ地区に 未だに住んでいる人々がいるようですが 町は 静まり返っていて 人の気配はしませんでした。 一方 新市内は対照的に 明るく人々が行き交っていました。

美味しそうなオレンジを売っていました。(ホテルの朝食で出ましたが 濃厚な甘さが有ります。)

そして イタリアの町では やはり ”FIAT”が 石畳の狭い道を 走り抜けていくのがお似合いです。

車と言えば・・・ イタリア人の運転にはびっくりしました。

車とパイクが ちょっとした隙間に 我先になだれ込んで来ます。 都会では あちらこちらで イラついたクラクションが鳴り 喧騒状態です。 信号機の青と黄は進めで 赤は気をつけて進めという意味だそうだから 大変! 歩行者も 信号などアテにならないものだから 勝手に道をドンドン渡って来ます。

とりわけ 次に行くナポリは特に荒っぽく・・・ 「ナポリで運転できれば 世界中何処でも大丈夫!」と言われているほどです。 「バンパーは ぶつける為に有る!」と言い切っているので 怖ろしい限り。

そう言えば 縦列駐車を見てみると〜 隙間の無いこと。 ・・・前後にぶつけないと出られないわー と納得です!?

|

|

ウイーン美術史美術館です。初めての訪問は1987年7月4日、2回目は1998年10月18日でした。

わが師匠と仰ぐPieter Bruegel the Elderの作品の宝庫なので1回では語り切れません。2回に分けてお送りします。

1st Floor X号室、Bruegelの部屋は何度行っても興奮しますね!

撮影1998年10月18日  ☆ Pieter Bruegel the Elder「雪の狩人Hunters in the Snow」;(12〜1月)

撮影1987年7月4日  この雪の狩人を代表とする連作は1年の各月を象徴する労働を描いた中世の月暦図からヒントを得ているといわれますが、各月1点の12点あった説と、もともと6点であったという説とがありますが、最近は6点説が有力のようです。その3点がこの美術館にあります。全て1565年に描かれたものです。

他の美術館にあるものも含めて、年の始めから順にいきますと;

☆ Pieter Bruegel the Elder「暗い日The Gloomy Day」; (2月〜3月)  春を待つ農民の作業で山での樹木の伐採や、しゅろ柳の枝切り(パン窯で パンを焼く燃料、または篭や垣根の材料)、果実の棚作りが行われています。

??? お尋ね!Wanted! (4〜5月);

春の主題の絵があったはずだが紛失したとされてます。 どんな絵か? 羊の毛狩り、春の庭園作りなどが主題ではなかったかと言われています。 ☆ Pieter Bruegel the

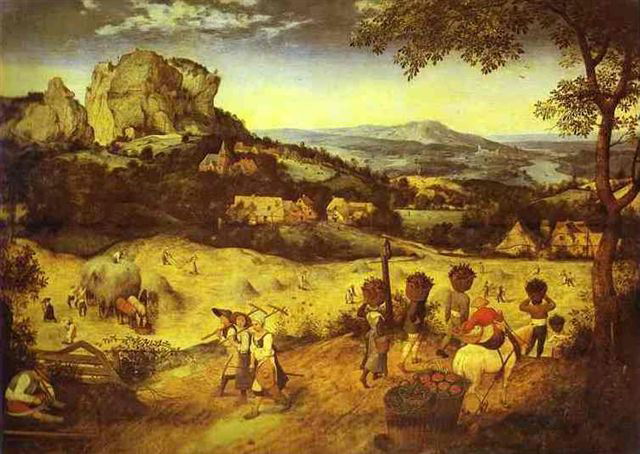

Elder「干草つくり:Hay

Making」; (6〜7月)プラハ国立美術館蔵

プラハ国立美術館蔵ですが、以前池袋に来た時見ました。

初夏の明るさと、活気に満ちた娘たちの初々しい姿。 ブリューゲルの絵には 後姿の人物像が多いですが、このように前を向いて歩く人物は珍しいです。

絵の左端で鎌の手入れをしている人が見えますが、この鎌がどうも左利き用であるとの珍説があります。 3人横に並んで歩く女性の左端の人は楳図かずおさんの描く顔に似てます。 ☆ Pieter Bruegel the Elder「収穫Harvesters」(8月〜9月);

NYメトロポリタン美術館蔵  季節は盛夏。麦の刈り入れ(8月)が中心ですが、絵の右端の樹の向うに はしごがあり、地面になにか果物らしきものが落ちでおり、果物の収穫もしているようです。果実の収穫は夏の終わりの9月とされるそうです。

農民達が憩う場所は梨の木陰であり、樹の上方から垂れている梨には未成熟なときにみられる萼までついているとのことです。

☆ Pieter Bruegel the Elder「牛の群れの帰還The Return of Herd」(10〜11月);

葉の落ちた木立、家路を急ぐ牛達、迫り来る冬を感じさせます。中景に葡萄摘みの姿もあるそうですが、川の手前の丘の上のことでしょうか。

そして1年の最後が冒頭の「雪の狩人Hunters

in the Snow」(12〜1月)で一番有名な絵ですね。

左端の家の前では蓄殺後の豚の毛焼きが行われています。 子供が焚き火の横に立って、豚の膀胱をもらえるのを楽しみに待っています。里では凍った池でスケートを楽しむ人々が大勢見えます。

Sint-Amands聖堂とSchelde(スヘルデ)川 撮影2002年6月 21日

さて、ここはブリュ-ゲル大師匠がよくスケッチに通ったといわれるスヘルデ河岸の村です。(ウイーンではなく、ブラッセル郊外です)

上の絵に出てくる川はここをモデルにしたのではないかと聞いたので、現場検証してみました。ゆったりとした水量で流れる川の姿は なるほどそれらしいですが、絵のような構図で丘の上から望めるのかと思って行ったら、村は川面より低いくらいの地形でした。

山の地形はイタリア旅行をしたときの、アルプスの景色を参考に描いたのでしょうか。

美術館の部屋の反対側の壁はこうです。

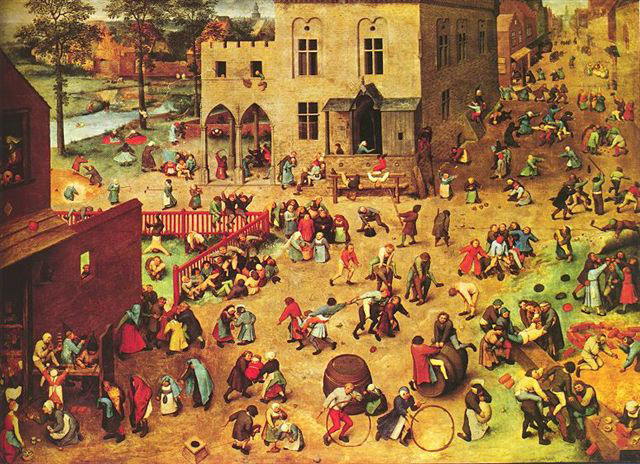

左からPieter Bruegel the Elder「謝肉祭と四旬節の戦い」1559年、

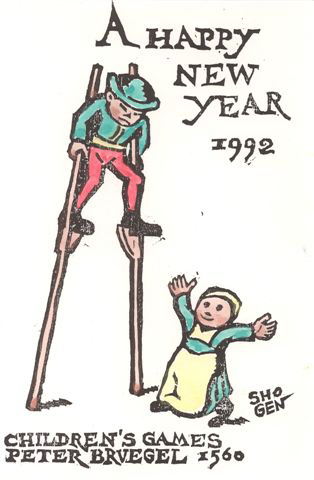

「子供の遊び」1560年、「バベルの塔」1563年  ☆ Pieter Bruegel the Elder「子供の遊びChildren's Games」1560年

私は1991年〜2001年まで年賀状は毎年師匠の絵から図柄を借用して、版画にしてきました。

この「子供の遊び」からは何回か使わせてもらっていますが、なかでも1992年の竹馬は自分で気に入っているもののひとつです。

三輪正眼版画(原作Bruegel)1992年の年賀状 「子供の遊びより竹馬」 |