平成17年3月27日〜平成17年4月2日

1.荏原七福神 その1

by 中野 雅司君

なんていう名前の線になったのかしりませんというより 私にとってはいつまでも”目蒲線”の西小山駅下車。 すずらん商店街から江戸見坂を登ると住宅街の中に小山八幡神社があります。  神社の境内にはやや場違いなほど立派な大黒天を祀る社があります。  東京は坂が多くいたる所に富士見坂はありますが・・江戸見坂は初めて。 西小山あたりになると江戸の世では立派な郊外だったのでしょうね。 |

2.早咲きの桜たち

by 末永 恵子さん

|

春休みを利用して 横浜の実家に戻ってます・・・。

ようやく ここ2・3日 暖かく感じられるようになりましたが、アチラコチラで 花粉症のためか マスク姿に お目にかかる日々ですね。

横浜の県警本部隣りに 日本郵船の歴史館もかねたビルがありますが、その前の道筋と それに並行したもう一本の道筋には少ないのですが、寒桜が咲くのです。

今年も もう満開でした。

そして 小鳥の声が賑やかなので よく見ていると 桜の蜜を吸うために

鳥たちが やってきています。

また もう一本並行した道は 緋色の寒緋桜が 満開でした。

なんとなく 栄養不足のようで 頼りない感じの木なのですが 色鮮やかなので 見てると 楽しい気分になってきます。 お花は釣鐘のような形で 数個が 寄り集まって下向きに咲くのですね。

この街路樹代わりの寒緋桜の中に 一本だけ 着物の模様などで 見かけるような 小ぶりで可愛い ピンク色の 桜の木が混じっていました。  青い空を背景にして 清楚に咲いていて いかにもはかなげな趣きでした。

もうすぐ ソメイヨシノも咲き始め、春爛漫・・・・となるのでしょうねぇ〜〜。

|

3.フラワーショウ

by 吉野 冨美子さん

|

幕張メッセで開かれている [日本フラワー&ガーデンショウ] に出かけてみました。

淡い春色のカーネーションの寄せ植え、優しさがいっぱいでした。

こちらは “幸せの青い花”といわれている世界で唯一の青色系カーネーション [ムーンダスト]

すべてをやさしく包み込む月の光がイメージとのことです。初めて見ました。

夏の花 [サンパラソル]

原産は南米で、5月からの販売とのことです。他にピンクと赤の花がありました。

ひまわり [小夏]

背丈が低くて、絨毯をひいたように咲ていました。

会場では、家庭で楽しめる花の育て方の講習会や、ガーデニンググッズなどの 販売などもしていました。

|

4.タイ国 その3

バーン パイン宮殿

by 山辺 武征 君

|

この宮殿は国王の避暑の為、別荘として建てられました。

アユタヤより20km程バンコクよりの川の中州にあります。

暑い国なのでタイ人は水の上や水のそばを好みます。 ここも広大な公園の中に川の水を取り込み、趣の違う建物が点々と建てられています。現在は王室の人はあまり来ない様ですが、各所に自動小銃を持ったヘルメット姿の護衛兵が監視に当たっています。

敷地内が広いのでゴルフ場で使う電動カートが借りれます。 掃除が徹底されゴミひとつ落ちていません。

象の形に整えらた植え込みです。  中国風の宮殿です。中国貿易で財を築いた華僑が贈ったそうです。  1881年に完成した見晴台です。

ここが中心の建物です、窓越しにシャンデリア等が見えますが中には入れません。

水上パレスと呼ばれています。舟遊びでもしたのでしょうか?  ゴシック建築風の教会に見えますが仏教寺院です。 中はどうなっているのでしょう。

|

5.南イタリー&ローマの旅

by 小松 公子さん

|

高速1号線(別名:太陽高速道路)をひた走り〜 首都ローマへ向いました。

ミラノとナポリを結ぶこの道は ほぼ真っ直ぐに延々と続きます。

それもその筈・・・ムッソリーニの時代に 非常時に自分だけは逃げられるように〜 滑走路にもなるように作ったからとか。

「すべての道はローマに通じる」を合言葉に ローマ時代に作られた各主要都市とローマを最短距離でつないだ街道のひとつ ”アッピア(appia)街道”

が平行に走っているのを車窓から所々で見られました。 世界最古の舗装道路だそうです。

これって・・・裏を返せば〜全ての道は いざという時 ローマの支配地へ支援軍隊を 速く駆けつけることが出来るように ということだったのですね!

ローマ帝国の勢力の強さを 改めて感じました。

アッピア街道には 日本の杉並木の様に 見事な松の並木があります。

暑さ避けに植えられていますが 馬車が通るのに邪魔なため 下の方の枝が切り取られているので ”傘松”と呼ばれています。

高速道路の両側には 牧草地が広がり〜 ゆるやかな丘にはオリーブやぶどう畑があったり〜

牧歌的な風景が続いていました。

ローマに近い郊外で ”美味しい☆寄り道”をしました♪

「Buongiorno

(ボン ジョルノ)! よう来たね〜。 私達 何だか分かる??」

そうです 水牛です!

とても恐がりですが 好奇心は旺盛で 直ぐに寄って来ました。

水牛と言えば・・・ 乳から作られる生チーズ☆『モッツァレラ』は 最高ですね♪

ピッツァ・マルゲリータには勿論 オードブルにサラダに 美味です。

保存のため塩水の中に浮かべてありますが 日持ちはしないので(せいぜい3日ぐらい) 日本では なかなか新鮮なものは手に入りません。牛乳から作られている物は多く出回ってますね。

この写真の水牛達は まだ若くて搾乳しません。

年齢毎に 柵で分けられていました。

1頭1頭 情報が入ったチップを付けられていて〜管理されています。

生年月日から 親の情報 健康状態 乳の等級などの情報です。

等級が余り高くない水牛は 乳母となって 乳飲み子達を集団で育てます。

選ばれた水牛達が 搾乳室から 誇らしげに出てきましたよ!

敷地内にある工場からの 出来立ての本場物を 我々も頂くことに♪

あらあら〜 あまりの美味しさに お皿の上は既に寂しくなってます。

食べる前のお料理を重ねて お見せしましょう。 ワインに合いました〜!

水に浮かんでる白い丸いものが モッツァレラ・チーズです。 この他にも 分厚いステーキのように切り分けられて出てきたモッツァレラが お変わり自由でしたが

日本人には 重たくて〜1枚食べるのも難しかったです。

モッツァレラが お豆腐とすると おからのようなチーズが出てきました。 これが味付けも良く パンにつけて食べると最高で気に入ったのですが 日持ちせず〜残念ながらここだけで出されるもので お土産には出来ませんでした。

トマトが 日本で昔食べていた〜本当の味がして とても美味しかったです。

さあ〜 今度こそ ローマ入り!

道草をしてないで〜そろそろ出かけることと致しましょう。

|

6.美術館訪問シリーズ その18

Chantilly, musée Condé

by 三輪 正眼 君

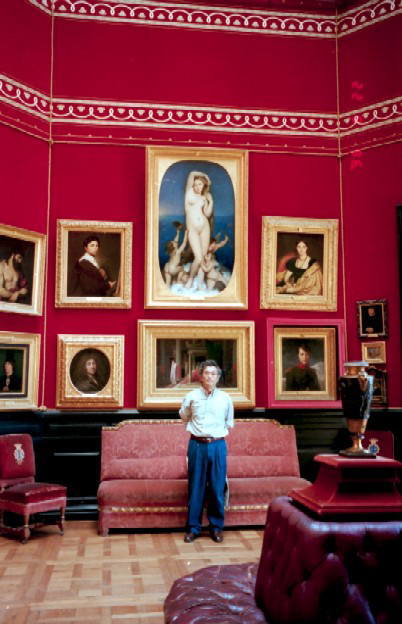

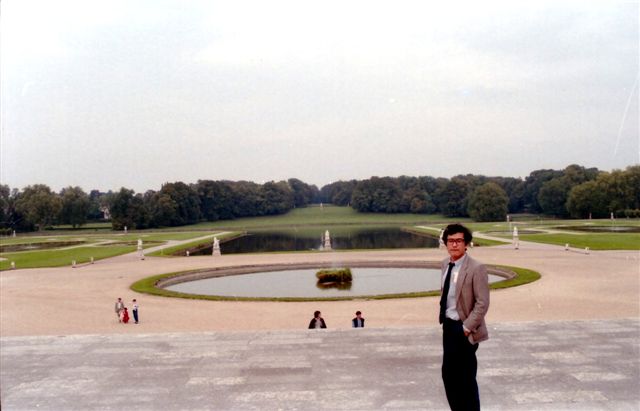

パリ北方の郊外、シャンティイのコンデ美術館です。

1回目の訪問は1987年10月4日、2回目は1996年6月22日でした。

ここにはヨーロッパの巨匠の作品が多くありますが、まずここへのアプローチから紹介します。

初めての訪問はパリ北駅から1人で鉄道で行きました。こんな列車です。

撮影1987年10月4日 駅前にタクシーくらいあるだろうと思っていたらそんなものはありません。 この後に直接フランクフルトへ移動なので、おおきな手荷物を持っており、どうしようかと迷った挙句、向かいのホテル兼食堂に飛び込んでお願いしたら、親切に預かってくれました。

駅は左の建物。その食堂は右の建物です。駅前の何も無さは会社の北海道試験場への駅を思い起こしました。

シャンティイ駅から歩いて行くとこんな森に入ります。

撮影1987年10月4日

15分くらい歩いて森を抜けると競馬場の脇を通り、先にお城が見えてきます。 お城のギャラリー部分とアパルトマン部分が美術館となっており、約800の絵画と4000のデッサンを所蔵しています。

下の写真は2回目の訪問時で、車でブリュッセルからドゴール空港へ行く途中に寄りました。

撮影1996年6月22日

絵画の間、16〜19世紀のフランス、イタリア絵画が展示されています。ごらんのように 展示は当時のままの濃密で 年代別や方法論にこだわらない陳列様式です。

次の間への通路上に展示されている大きな絵は、

☆Annibale Carracci「キューピッドと眠るヴィーナス(Venus endormie avec des amours)」

撮影1987年10月4日

アンニーバレ・カラッチはボローニャからローマに出て(カラバッジョとほぼ同時期)古典的でわかりやすい、明るく色彩豊かな絵画でカラッチ派として組織的に活躍しました。  この壁はアングルの作品です。

☆Jean-Auguste-Dominique

Ingres 上段左「自画像(Autoportrait)」; 1804年、

上段中央「ヴィーナスの誕生(Venus

Anadyomene)」; 1848年、

上段右「デヴォーシ夫人(Madame Devauçay)」; 1807年

撮影1996年6月22日 アングルの「ヴィーナス誕生」はポーズが似ているので、時々オルセーにある「泉」と混同します。 制作年度はこちらのほうが前です。

一番上の大きな絵はボッチチェリ、

☆Alessandro Botticelli 「酔い (Automne ou Allégorie contre l'abus

du vin)」

酔って視線の定まらない女性が、果物籠を頭に載せ右手で押さえ、ワインを飲んで酔った子供を連れて歩いている絵です。

最近の修復で制作時の魅力を取り戻すまで、長い間誤って「秋」と呼ばれていたそうです。

☆同 「天使と聖母子 (La Vierge et l'enfant avec un ange)」 その左下もボッチチェリの絵ですが、ボストンのイザベラ・スチュアート・ガードナー美術館所蔵の「天使と聖母子(Madonna and Child with an

Angel)」;1470年と構図が似ています。

天使が差し出しているものが、ここでは花でボストンはぶどうと麦です。 撮影1996年6月22日

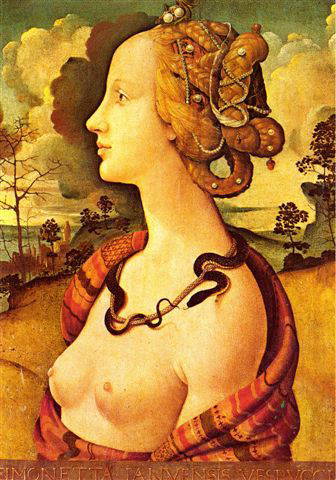

☆Pietro di Cosimo「シモネッタ・ヴェスプッチの肖像(Portrait de Simonetta Vespucci)」; 1485-90年  この美術館の看板的存在の1枚です。 マリオ・ヴェスプッチの妻シモネッタは23歳の若さで結核で亡くなるまで、フィレンツェの宮廷の宴の花形だったそうで、死後10年程してこの絵は描かれたそうです。

首に巻きつく蛇は死の象徴。 ☆Rafaello Santi 「三美神(The Three graces)」;1504-05年  さすがラファエロ、ルーベンスの描く三美神よりスマートで美しいですね。 外側の2人がこちらを向き、中央の1人が背を向けるというのが典型的な様式だそうです。

手に持つのはご主人さまであるヴィーナスと共有する林檎でしょう。

年齢別三様態−−−処女、目覚め、成熟−−−を表しているという解釈があるそうです。

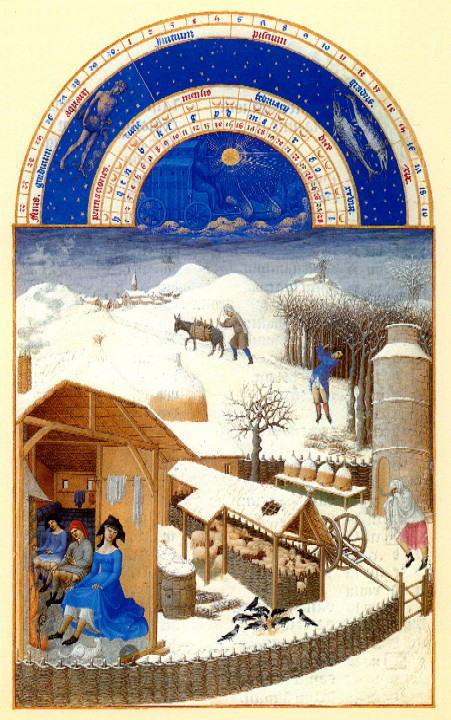

☆Limbourg brothers (Herman, Jean, Paul)「ベリー候の超豪華時祷書:

2月冬の農家(Les trés riches heures du Duc de Berry: Fevrier )」;1412-16年  本当はこのお城で見たかったは、ベリー候の時祷書なのです。 ここの図書館に保存されているそうですが、一般公開されていないのでまだお目に掛かれていません。

荷をつけた驢馬を追う村人が教会へ続く雪道を行く。雪をかぶった積み藁の前では若い男がすそをからげて薪つくりに励んでいる。

飼料用のサイロが立ち、脇には蜜蜂の巣が並んでいる。羊たちは小屋のなかで冬を過ごした。餌のおこぼれを鳥の群れがついばんでいる。

火付けに使う藁の束と、空の樽が狭い軒下で雪を被っている。頭から布に包まった女が寒さに身を縮めて小屋に急いでいる。

粗末な小屋だが、火があるので別天地。燃え盛る火の前で足を温めているのは母親だろうか。奥の子供男女はだいじなところをすっかり見せて、焚き火に暖まっている、と増刊中央公論「ヨーロッパ中世の四季」に解説があります。

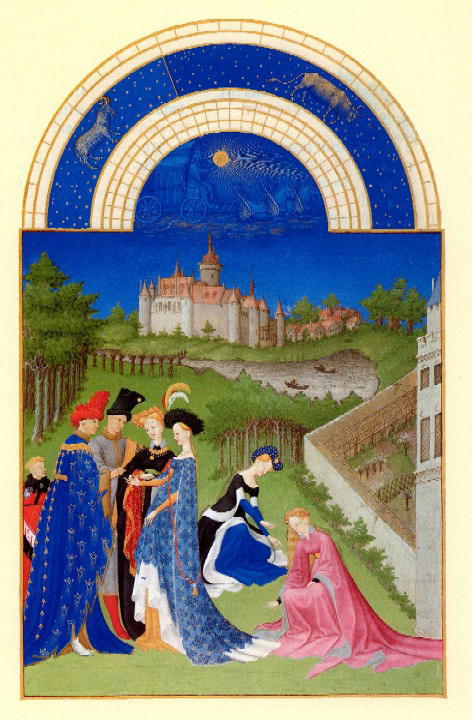

☆同上「ベリー候の超豪華時祷書:4月野辺での婚約(Les trés riches heures du Duc de Berry: Avril )」;1412-16年  待ちに待った春、4月は恋の季節である。花々がつぎつぎに咲き競うがごとく、この季節の乙女たちも1日1日といのちの高まりを明らかにして美しかった。 冬の城を抜けだした若者たちがこの麗しい娘たちを見逃すわけはない。

ベリー候の所領のドゥールダン城の外でも、婚約の場面が展開している。指輪を交さんとしている婚約者は青地に金の王冠の刺繍飾りのついたローブを着ているところから、王子を名乗る身分の者であろう。すこし心配げな両親に付き添われた娘の、薄紫のローブは春の使者としてどの花よりも早く咲くスミレの花に合わされている。

春の野に咲くスミレの花は春の女神が野を歩むと、その足跡から芽吹きはじめると伝えられる。2人の侍女は喜びの春を迎えている乙女のために、スミレの花を摘んでいるところだ。

中世の掟では、婚約者たちはすくなくとも40日の期間をおかねば晴れて結婚できなかった。4月のフィアンセは6月の花嫁となるのである。(同上の解説より)

館内を見終わって表に出ると、広大な庭園があります。 コンデ大公が当時建設中であったベルサイユ宮殿と競うように1663年に大工事を着手したそうです。  |

END