平成17年4月3日〜平成17年4月9日

1.荏原七福神 その2

by 中野 雅司君

| 地図で見ると寿老人を祀る麻耶寺は小山八幡神社の隣になっていますが・・見当たりません。 よく探してみると小山八幡神社のほぼ真下にあります。ご近所の方に下にくだる道を尋ねると人1人通れる細い道”哲学者の散歩道”を教えてくださいました。  麻耶寺は名前も素敵ですがブルーの門のモダンなお寺、異空間を味わえました。   それにしても哲学者の散歩道は花粉が多く、思索の余裕はありませんでした。 それにしても哲学者の散歩道は花粉が多く、思索の余裕はありませんでした。 |

2.青こごめ (クサソテツ)

by 吉野 冨美子さん

|

葉先をクルクルと巻いて、おもしろい形の “山菜の 青こごめ”

名前由来は、葉先が前こごみに(こごんだように)見える姿から・・・・・

お店で買い求めたものですが、遊んでみました。

おひたし・あえもの・天ぷら・炒め物 などでいただくそうです。

|

3.鳥の楽園・・・・横浜マリンタワー内

by 末永 恵子さん

|

横浜の実家のそばには 散歩コース範囲にマリンタワーがあります。

昔 我が息子たちが 小さかった頃は 里帰りをした時には子供たちにせがまれて このマリンタワーの1〜2階のゲーム機コーナーや 駄菓子コーナーに行ったものなのです。

そこの4階と5階は その当時から “世界の鳥の楽園” と銘打って小鳥や ニワトリや雉などを放し飼いにしていたのです。 子供たちと入園を数回はしたでしょうか・・・・・。

今回 ほんとうに20数年ぶりに ふと訪れてみたくなり、ひとりブラリと 行ってみました。

階段を上って4階が受付。そこから入り口と書かれたドアを押して中に入ります!! おおっと!!

入り口で迎えるのが この鳥です!! あ〜〜昔のままだわ!!と 懐かしくなりました。

置物みたいですが ちゃんと生きてます。

マイナーな場所ですので ほとんどお客はいませんが・・・それでも 数組の親子づれが 鳥用のえさが入った小さいカップを持って 大喜びで えさをやってました☆

もちろん♪私も えさカップをもらって さっそく小鳥のコーナーで えさをやってみました。

4階と5階の ドーナツ状になってる 丸い場所の幅狭いところが 見物客が歩くところですが そこを ニワトリや人懐こいホロホロ鳥などが えさをもらおうと 歩いてついてきます。

ここには 孔雀もいますが、4階の孔雀はオスしか見えませんでした・・・木の上で 後ろ向きになって 休んでます。

5階には ツガイの孔雀がいましたが、やはり お互いに頭をつけて 休息中・・・・・。

でも なんかおもしろくて ぐるぐると2周ほど歩いてまわってましたら、ああ〜〜っ!!ラッキー!!

植え込みの向こう側で オスが羽を広げて ゆっくり こちら側に回転し始めました!!

まさに目の前で こんなに鼓舞するように羽を広げてくれて・・・・・・!! 感動してしまいました☆

真正面から見ると 絵のような光景でした。

この時は メスが 人が歩く道のほうに出ていましたから きっと オスは呼び戻すために メスに向かって 羽を広げて 「こっちにおいで〜〜」と 誘っていたんでしょうね。

だって すぐ メスは コソコソと中側に入っていき オスは安心したように 羽を閉じてしまいましたから。

ブラリと行ってみて 久しぶりに 昔を思い出しながら 結構楽しい時間をすごしました。

孫がいれば どんなに喜んだことだろう〜〜と 未だ 孫なしの私は ちょっぴり残念・・・・・・。

でも・・・ 自分自身がすっかり童心に還っていました〜〜

|

4.タイ国 その4

ピマーイ遺跡公園

by 山辺 武征 君

|

バンコクから東北に約320km程でピマーイの町に着きます。

公園を中心にした南北800m、東西500m程の歩いても端から端まで30分もかからない小さな町です。

ピマーイの遺跡は11〜13世紀ごろクメール帝国の時代に 建てられたものです。日本は平安時代後期から鎌倉時代の頃でしょうか。

砂岩と赤土のレンガで建造された建物は規模は小さいがアンコールワットの遺跡と同じ様な姿を見せています。

ここは神殿の正面の入口です。

入口の両側には獅子とナーガと呼ばれる七つの頭を持った蛇の彫像が置かれています。

ここが遺跡の中心になります。

丸みを帯びたとうもろこし状の形をした搭屋がクメール様式の特徴です。

800〜900年前にこの石造神殿はどんな姿を見せていたのでしょうか?

|

5.南イタリー&ローマの旅

by 小松 公子さん

|

今回のイタリア旅行も そろそろ〜終わり。

最終目的地である 永遠の都・ローマ(Rome)に辿り着きました。

「ローマは 一日にして成らず。」と 言われていますが・・・何処を見渡しても〜

歴史の重みを感じずにはいられない☆建造物が目に留まり 圧倒されます。

個人的には 2度目ですが・・・見所が多くて 何度も訪れたい所です。

今回良かったのは 空いている時期だったので じっくり見ることが適ったことです。

その1 ヴァチカン

ローマ市に有り 面積・人口とも世界で最小の国である☆ヴァチカン市国(Citta del Vaticano)を

先ず訪れました。

(注: 面積は0.44km2です。 ちなみに 日本の皇居は1.15km2。 ドーバー海峡にあるシーランド公国を 国と考えると 2番目となります。)

独立国といっても・・・入国に パスポートの提示は 必要ありません!

道路と広場の境に 境界線が書かれているだけ。 (良く注意して見ていないと 線は判り難いです。) 広場に1歩足を踏み入れれば〜〜 そこは もうヴァチカン市国です。

ここは 正面玄関とも言える〜 30万人も収容できるという サン・ピエトロ広場(Piazza San Pietro) です。 バロック期を代表するベルニーニの設計だそうで 広場を囲むように 左右に柱が3列になった回廊が連なっています。

回廊の上には 1体3メートル以上もある 140人もの聖人が立ち並んでいます。

広場の決められた場所に立つと 3列の柱が重なって 何と1列に見えるんですよ!

中央には クリスマスの飾り☆プレセピオ(presepio)がまだ飾られていました。

キリスト誕生の様子の模型ですが ここのは半端でない大きさにびっくりしました。(写真右手に少し見える家です。)

右手回廊の奥に 法王のお住まいがあり・・・ 日曜にはお顔が拝見できるようですが・・・

目下 健康状態がすぐれない様で 心配ですね。

中心の奥には カトリックの総本山で 世界最大の教会である☆サン・ピエトロ寺院(Basilica di San Pietro)が イエスの教えを受け継いだ聖ペテロの墓所の上に 建てられています。 17世紀に完成するまでに 約200年もかかったそうです。

内部に入ると〜 その大きさが実感できます。人の大きさから解りますが〜〜 とにかく 壮大で感動ものです!

色大理石をふんだんに使って バロック的な装飾に満ちていて とても豪華です!

巨大ドームは ミケランジェロ作のクーポラ(大円蓋)で そこはまた一段と高く〜180m.以上もあり直径は42mだそうです。 内部の天井画も 素晴らしいものでした。

祭壇の天蓋の上の装飾が 右下にチラと写っていますが・・・この真下にペテロのお墓が有ります。

そして同じく〜ミケランジェロが彫った ピエタ(Cappella della Pietà di Michelangelo)は

あまりにも有名です。・・・ 防弾ガラスに守られていました。

ヴァチカンといえば・・・ヴァチカン美術館(Musei Vaticani)も忘れてはなりません! 20以上の美術館から構成され 歴代法王が収集した数々の芸術品を収蔵する世界最大の美術館でもあります。

そして その中に有る〜ミケランジェロの天井画で有名な システィーナ礼拝堂(Cappella Sistina)も 必見の所です。

大人気の観光スポットなので 実は 我々は 既に朝早く行って見てきました。

8時45分の開館を目指し 早めのホテル出立でした。幸い ホテルはコロッセオの近くの市内だったので 助かりました。観光シーズンだと 長蛇の列で 見られない場合もあるそうです。

美術館の入り口です。・・・ヴァチカン市国は サン・ピエトロ広場以外では このような塀に囲まれています。

館内に入ると・・・ 先ず エジプトの美術品の部屋や ギリシャ彫刻の部屋がありました。友人が 「貴女達にゆかりのある神様の前で 撮ってあげるよ!」と 2人に気を利かして連れて行ってくれた先とは・・・?  これは お馴染み☆酒の神の バッカスではありませんか!

(髪の毛は 葡萄の房の形でした。)

余談ですが・・・上野の国立博物館表慶館で 「踊るサチュロス」展が開催され〜帰ってから見に行きました。 「サチュロス」とは ギリシャ・ローマ神話に登場する”森の精”で バッカスの従者です。

(酒に酔って舞い踊る姿に 親近感を覚えました〜!?)

シチリア島沖で漁船の網に偶然にひっかかって発見された 古代ギリシャのブロンズ像で・・・ その後 現在開催中の愛知万博のイタリア・パビリオンにて公開中です。イタリア国外に持ち出されるのは今回が初めて しかも 日本での公開は おそらくこれが最初で最後のようですよ。

ゴブラン織りの大きなタペストリーが展示されている廊下や 地図の廊下を通って〜

豪華絢爛な絵画や美術品を眺めながら進みました。

これでもか〜これでもかと・・・ ため息の出るような美術品のラッシュでした!

イタリア各地の地図を集めた 地図の廊下をお見せしましょう。ローマ帝国の勢力の拡大の歴史を 物語っています。天井画も 目も眩むほどの煌びやかさでした。

絵画の部屋は こんな感じでした。

フレスコ画が 天井から壁を覆いつくし〜 床はモザイクで敷きつめられて〜言葉も出ません!

2千年前の床を踏みつけていいのかしら?と躊躇してしまいます。

前回の旅行では入れなかった 「ラファエロの間」(Stanze di Raffaello)にも入れました。 その中で 「署名の間」に有る ラファエロ・サンツィオ作 『アテネの学堂』は 特に有名ですね!

50名を越える古代ギリシャの賢人たちの姿が 幅8m.もある壁画に 遠近法で描かれています。

その中心に位置する2人は 向って左がプラトンで右がアリストテレス。

プラトンは ダ・ヴィンチに似せて描かれているそうです。 前方のほぼ中央に描かれた 右手にペンを持ちながら考え込む男・ヘラクレイトスは 後から書き足されたとか。そして モデルは尊敬するミケランジェロだと言われています。

1枚の絵に 作者の因縁やら思いが込められているのですね。その他 ソクラテスやピタゴラス達が 理想の学び舎に集っているという作品だそうです。

この部屋の天井画も 他の部屋とたがわず 見応えのあるもので〜

美術館を出る頃には 首が疲れていました〜!  それから〜 システィーナ礼拝堂へ。 ここは 礼拝堂なので 特に静粛に鑑賞しなくてはいけません。有名な ミケランジェロの最高傑作ともいわれる 祭壇画「最後の審判」と 創世記を主題に描かれた 天井画があります。

残念ながら 撮影禁止なので お見せ出来ませんが・・・

修復に際して 日本から援助が出たようで・・・テレビでも良く紹介されていましたので ご覧になった方もおありかと思います。

迫力に圧倒されました!

壁際にはベンチが置かれているので そこに座って ゆっくり鑑賞しました。 旧約聖書をちゃんと読み直さないと 解らないところだらけでした。

|

6.美術館訪問シリーズ その19

Museum Mayer van den

Bergh

by 三輪 正眼 君

|

今回はピータブリューゲルが活躍したアントワープにあるマイエル・ファン・デン・ベルフ美術館からです。

Fritz Mayer van den Bergh(1858-1901) Henriêtte Mayer van den Bergh(1838-1920)

この美術館はアントワープの美術品蒐集家フリッツ・マイエル・ファン・デン・ベルフが43年の短い生涯に蒐集した美術品を保存展示しています。

母親のヘンリエッタは息子の芸術に対する情熱をいつも助けてきましたが、突然の死に際して息子のライフワークを保存して不朽のものとするため、この美術館を建てました。

建物は完全な16世紀様式で、ファサードには後期ゴシック、ルネッサンス装飾が施されているだけでなく、アントワープの黄金時代を参考として芸術センスと蒐集家の嗜好が表現されています。

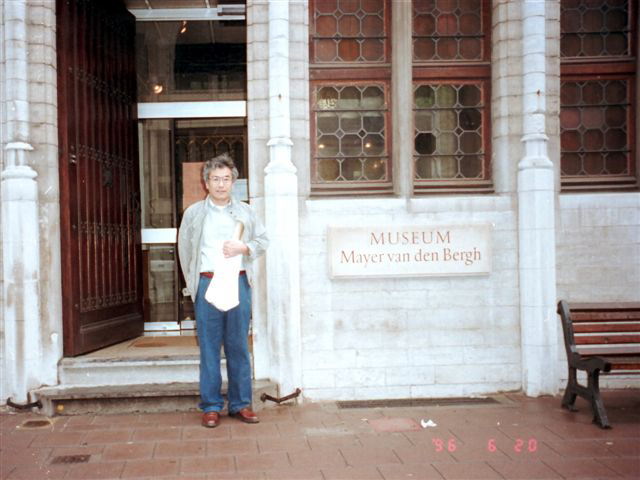

美術館の入り口です。建物はLange Gasthuis通りに面した長屋の一角です。

これは帰りの写真ですが、大事に抱えているのはここで買ったポスターです。6月というのに凍える寒さでした。

撮影1996年6月20日

☆Pieter Bruegel the Elder

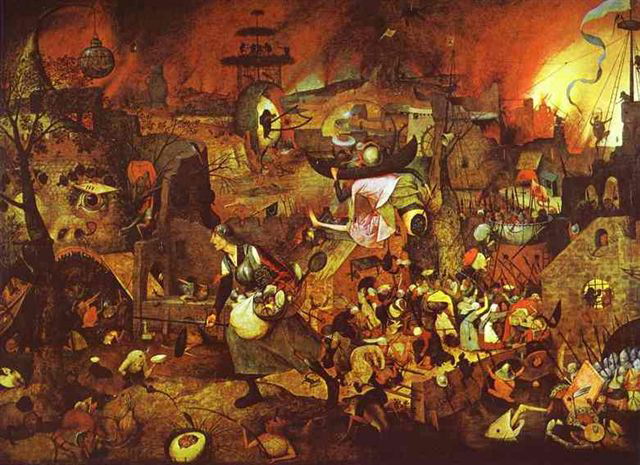

「狂女フリート(Dulle Griet) 」;

1562年

マイエル・ファン・デン・ベルフはこの絵をケルンのオークションで見つけました。が、そこではこの不気味な風景画に誰も興味を示さなかったそうです。 収集家はこれを二束三文で購入し、わずか数日で身元が明らかになったとのことです。

赤く燃え上がる空、ひしめく妖怪ども、特に右側はボスの地獄図を思わせ、ここではすざまじい剣幕で略奪するフリートの前で、逆に地獄の方が恐慌をきたしているようです。彼女のいでたちは「鉄の手袋でつかむ」(乱暴物)、「すぐ鎧をつける」(すぐむきになる)、「地獄に行くなら剣を持っていけ」などの諺を踏まえているそうです。彼女のうしろでは女房たちが「悪魔をしばり付けています」。

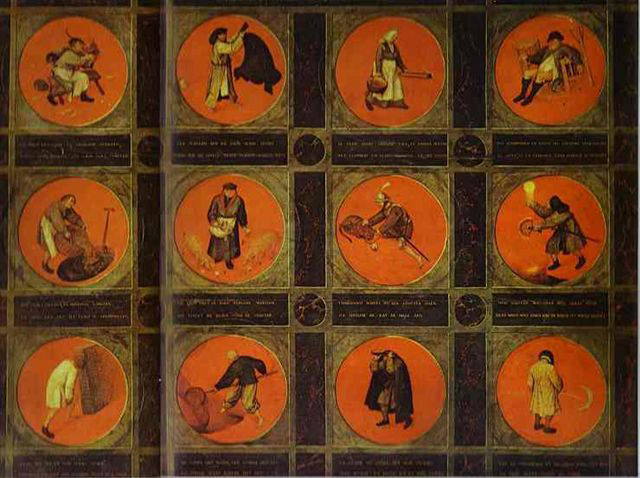

☆同

「フランドルの12の諺(Twaalf Spreuken op borden) 」; 1560年

諺の持つ教訓的な精神と、ユーモアはブリューゲルの芸術の真髄といえるでしょう。

例えば、

上段・左から2番目は「粗衣をまとう身は風に逆らえぬ」、

中段・一番左は「仔牛が溺れてから井戸を埋める」、

下段・一番右は「月に向かって小便をする」などです。

ベルリンの国立美術館にある絵画「ネーデルランドの諺」の翌年に制作されたようです。

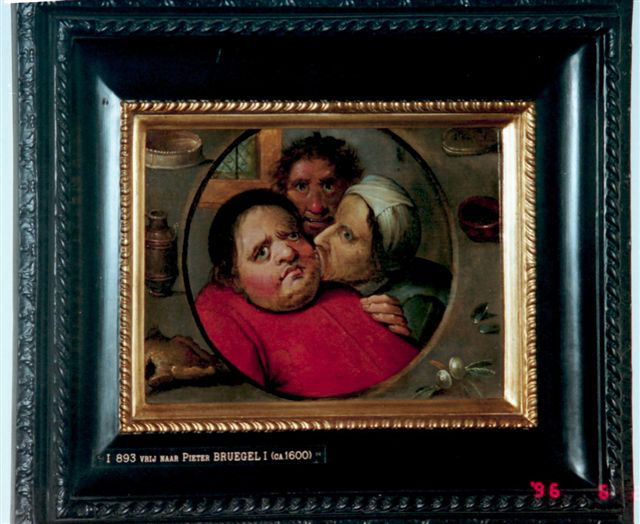

☆Pieter Bruegel the Elder派の画家「謝肉祭と四旬節 (Carnival and Lent)」?

⇒本当は「ある病人への加療」?;1600年頃  「謝肉祭と四旬節」の題は1907年に誤って付けられたとのことで、コペンハーゲンの美術館にある同じ構図の素描と同名が付けられたようです。 当時の蒐集品目録によると「ある病人への加療」であったそうで、当時の治療は人間の基本的な「四大気質」と関連しており、その特徴はよく4人の頭部で表され、また腫れ物の類は ただ単に吸い出されることで治療したそうです。これらの要素から、収集品目録の題のほうが当たっているのではないかという説です。

コペンハーゲンの素描とはこれです。

☆Pieter Bruegel the Elder「痩せた2人に襲われる太った男 (A Fat man attacked by two lean

ones)」

コペンハーゲン・デンマーク国立美術館蔵  この絵は「謝肉祭と四旬節の戦い」とも呼ばれ、当時の金持ちと貧乏人の紛争をウイーンの絵よりも明快に表しています。

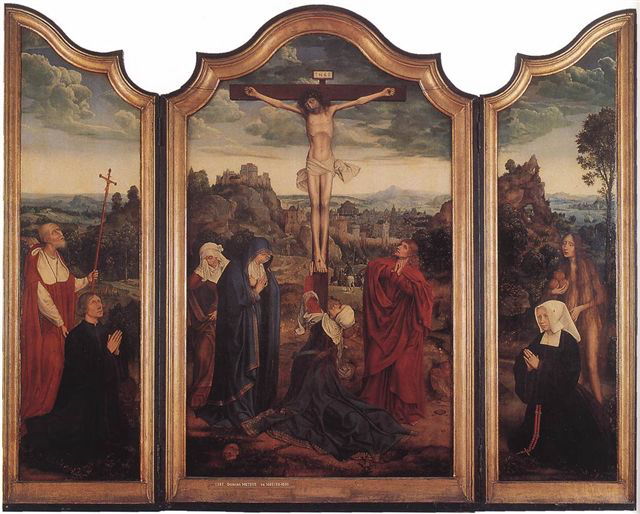

☆Quinten Metsys 「十字架のキリストと寄進者(Christus

aan het kruits met stichterspaar)」 ;1520年頃

ルーヴァンに生まれ同郷のディルク・バウツの影響を受け、16世紀初頭のアントアープ画壇に君臨したクエンティン・マセイスはフランドル絵画の伝統である緻密さとイタリヤ・ルネッサンスの色彩と量感を見事に調和させた作品を残しています。

他に彫刻、家具などが展示されています。

☆コンスタンツの師匠Heinrichによる 「キリストと聖ヨハネの群像(Christ and Saint John Group)」14世紀初頭 樫の木彫に金箔、多色彩飾を施した等身大像。 ゴシック最盛期のキリスト教教義の核心であった神と人の精神愛の完璧な具体表現が見られるとのことです。

☆あるブルージュの師匠による 「聖母子(Maria met het Kind)」;1380年頃 彩色石像です。生きている人のような優しい表情をしています。 |

END