平成19年6月3日~平成19年6月9日

1.南仏プチ紀行 その6

by 中野 雅司君

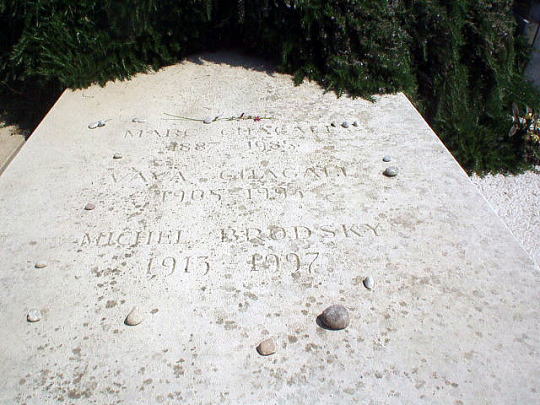

| 旅も後半。今日はニースです。 西北部のかわいい村々を旅します。 1番目はアンリ・マテイスゆかりのヴァンス村です。  村への門をくぐると小さな小さな大聖堂があります。  一寸気になって大聖堂に入って吃驚。  なんとシャガールの本物のモザイク「パピルスの中のモーゼ」が さりげなく飾られています。 村のはずれから見た郊外の風景です。   中央より一寸右上の三角屋根の建物がアンリ・マテイスが尼僧になった女性のためにデザインした修道院です。 ヴァンス村のすぐお隣が珍しく城が残っている、ルノアールゆかりの村カーニュ・シュルメール村です。   今回は行けませんでしたが村のはずれにルノアールのアトリエが当時のまま残されているそうです。 谷を2つカンヌの方向に越えると、一番大きな鷲巣村”サンポール村”が見えてきます。  村の脇に墓地があり、シャガールの墓を教えてもらいました。   ここもまた土葬だそうで夜中に幽霊がでると言われています。 村を守る壁も立派です。  門から中に入るとギャラリーが目につきます。  この村だけで70軒、パリについでギャラリーの多い村です。 住居エリアです。  暮らしてみたい空間です。  <ここだけは・・家内もちょこっと写ってます> いっぱい歩いた後の夕餉。  この地方の家庭料理、お肉の煮込み、美味でした。 |

2.RSKバラ園というところ・・・

by 末永 恵子さん

|

先週は 小松さんが日比谷公園のバラ特集を撮影してらしたので 「そうだ!バラ園に行こう・・・」と 思い立ち、午前中で学校が終わった水曜日 雨模様でしたが 車を走らせました。

岡山県のほとんど倉敷市に近い場所に 撫川(なつかわ)という所があり そこに 30,000㎡のRSKバラ園があるのです。

RSKというのは 岡山市内の放送局の愛称で、山陽放送というラジオ局と テレビ局を持つ会社ですが、そのRSKラジオの送信用アンテナが 撫川に立っていて その周りを色々な種類のバラで埋め尽くしてあるのです。

現在は 季節ごとに 桜や チューリップ 藤棚や菖蒲園と 多彩になっていますが なんといってもバラは 約300品種、15,000株が植えられてます。

園内は 中央に芝生道が通る 同心円型庭園です。正面入り口の階段上から見た 庭園の左方向です・・・。

こちらが 正面階段の上から見た 庭園の右側になります・・・・

バラ園についた頃は 雨もあがり 薄日もさしてきて 見物の人は雨傘を 日傘代わりにさして 観賞していたほどです。

世界各地のバラが咲き誇っていましたが すべて名前は立て札があり、同種類を帯状に 植えてあるので 昔より スッキリして キレイでした☆

美空ひばりが好きだったという日本の紫色のバラもありました。 名前は 忘れてしまいましたが・・・・・

ピンクの濃淡のバラは 列になると霞のように見えて 愛らしい雰囲気でした~~  これは パープルタイガーという名前がついた まるで絞り染めのような バラでした。

また 正面入り口の階段を バラ園内から見ると こんな感じなんですよ・・・・。

最後は ゴミ箱の上に カメラを置き またセルフタイマーで自分込みで記念撮影しました。

こうして 約2時間ほど 園内歩いたり 香りをかいだり・・・イスに座って コーヒー飲んだり アチコチ 撮影したりして ゆっくりと楽しむことが出来ました☆♪

|

|

合肥市市内にある、三国志ゆかりの場所です。魏の王、曹操が弩を訓練させた高台がいまでも残っていて教弩台といいます。また500人に弩を引かせ、孫権率いる水軍を防いだとも言われる場所で、5mの壁が今でも残っており、その上に6世紀初頭にお寺を建てたのだそうです。

☆教弩台(明教寺) 撮影2007年5月27日

逍遥津から1ブロック南に下った街中にあります。

☆東方持国天王 ☆西方廣目天王

山門には四天王が迎えれくれます。中国の像はカラフルに色が保たれていますね。

☆明教寺 大雄寶殿

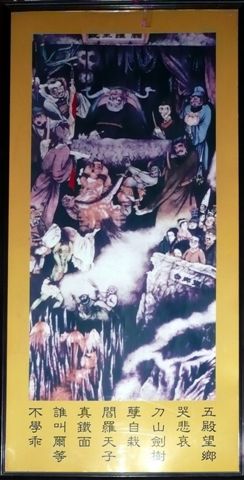

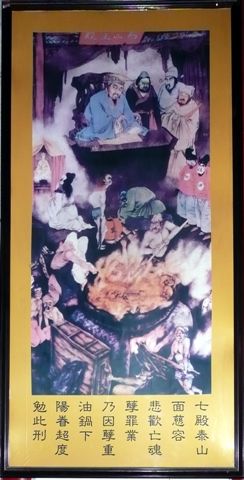

これがいわゆる本堂です。中のご本尊様の脇に面白い絵が10枚掛けられいました。全部地獄絵図で、そのうち2枚をご紹介します。

☆地獄絵;刀山剣樹 ☆地獄絵; 重油鍋

閻魔大王の前で、刀の山、剣の樹を歩かされ、油の鍋で茹でられているところですね。見たところこの絵はそれほど旧いものではないようで、最近の画家による作品と思われます。

☆古屋上井

本堂の右に屋根のついた井戸がありました。もとは魏軍の水を汲むための井戸であって、後の晋代に修正されたようです。

☆屋上井; 紀元268年頃

井戸はガラスケースで覆われていました。年代は石に刻まれた文字から推定されたようです。井戸の石の穴の周辺に23条の溝がついていますが、これは長年つるべの縄を引き上げるときの摩擦で磨り減ってこうなったとのことです(ちょっと眉唾)。

☆井戸の屋根

井戸の真上では9匹の龍が見張り番をしているようです。

☆天井の龍

拡大するとこんな龍です。包公祠の、廉泉の龍は1匹でしたが。

教弩台の壁に近いところに、鐘楼がありました。3突5元とありましたが、今日は入り口の鍵が閉まっていました。曹操はここで弩の練習に励む将兵が木陰で涼めるように、松を植樹させ それが生い茂ってここは「松弩松蔭」とも呼ばれるようになったそうです。

☆臥仏

本堂の隣の臥仏殿では、寝姿の仏様がおわしました。タイでは見たことがあるのですが中国にもおわすのですね。

☆教弩台の壁

この壁で孫権水軍は追い払われたのですね。

☆教弩台の壁(拡大)

壁の表は多分後世に貼られた薄いタイルが張られていますが、中の石は三国志時代の遺構でしょうか?

|

END