平成19年7月22日〜平成19年7月28日

1.東京探訪・本郷 その1

by 中野 雅司君

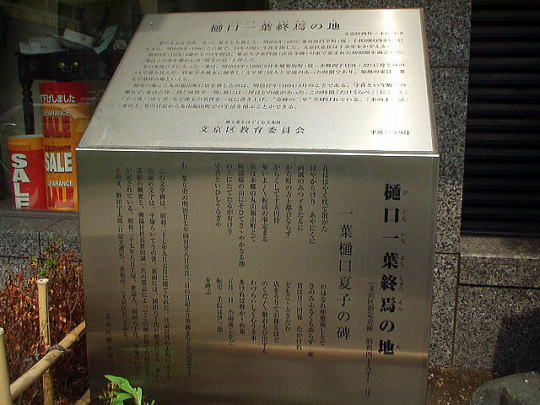

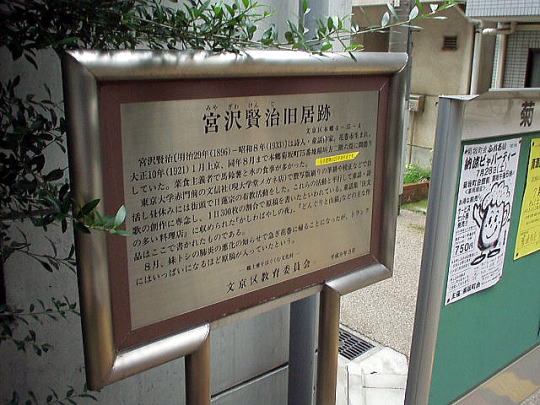

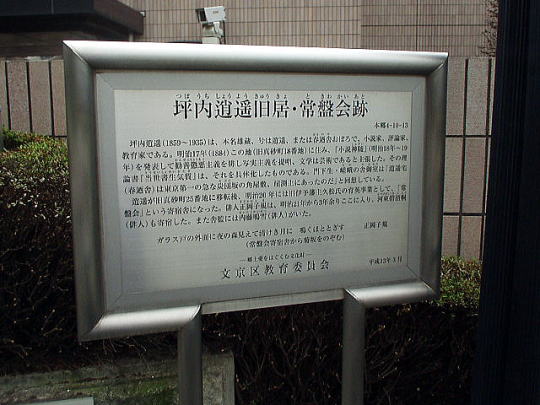

本郷の街に入る前に、明治29年に24歳の若さで亡くなった樋口一葉の終焉の地にご挨拶。 いずれ探訪する菊坂下の家は有名ですが、この地で”にごりえ””たけくらべ”が生まれました。白山と春日の中間にあります。 春日交叉点から言問通りをちょこっと歩くと右手に菊坂。  菊坂ギャラリーが目印です。 菊坂風景です。  左手の白い建物が一葉が度々訪ねた質屋さんです。 菊坂の右手にある、短い階段を下ると宮沢賢治旧居跡があります。  大正10年ごろ、4畳1間に住み、近くの印刷所でガリ版の筆耕のバイトをしていたそうです。 賢治の旧居跡前の路地を入ると炭団(たどん)坂。  急な坂を転がりおちて炭団のようになる等諸説があります。現在は立派な階段が作られています。 炭団坂を登ったところが坪内逍遥邸跡。  現在は日立のビルが建っています。 坂上を少し進むと本郷の旧宅の一つ、明治39年築の諸井邸があります。  そのお隣がモダンな”文京ふるさと歴史館”です。  次回は炭団坂の下一帯で”菊坂下の一葉旧宅・井戸”を探訪します。それにしても・・坂と階段で疲れる街です。 |

2.合肥三国新城遺跡公園(中編)

by 三輪正眼君

| 今週は三国新城遺跡の陳列館から展示品をご紹介します。陳列館は堀の外にあり、発掘調査の出土品主体に展示されていました。 ☆三国文物陳列館 撮影2007年7月1日

中は4室に分かれて、三国時代の展示や出土品展示がありました。 中は4室に分かれて、三国時代の展示や出土品展示がありました。☆抛石機 (復元品)  中庭にはこんな展示がありました。てこの原理で石を投げる機械です。強い力で引っ張れば、石は相当早いスピードで飛びそうですね。

☆ライ石 (三国)

ライのカンジは石偏に雷と書きます。上の抛石機で投げる石で、本物の出土品でしょう。

☆雲梯 (復元品)

古代戦争で攻撃時、城壁に登るために用いた機械だそうです。春秋時代の発明だそうですが、城壁に梯子を架けるだけならば、梯子だけのほうが軽くて便利な気がしますが、途中平原で高い位置から偵察するなどには便利だったかもしれませんね。6輪車であるところをみると、相当な荷重に耐える必要があったのでしょう。

☆陶盆 (三国)

この小さな破片から、全体を復元する大胆さが面白いですね。

☆合肥三国新城遺跡の全体模型

これは昔の復元模型(あるいは公園の将来の完成予想の姿?)のようで、現在存在しない建物もありました。北東角(一番遠い角)の大きな城郭や、南西の塔などは今はありません。

☆当時の遺構

当時の建造物の基礎を型取り再現したものです。

☆花紋磚 (三国)

三国時代の煉瓦で、端面に美しい花模様が彫られています。後世の徽風石彫に繋がったのでしょうか?

☆鉄斧と鉄フン(三国)

鉄フンとは(フンの漢字は大の字の下に力と書く)土を固めて道をつくる道具でしょう。中国古代独特の舗装技術で固めた土を「フン土」と言います。

☆撞車頭 (三国)

武器の先端あるいは衝突させて破壊する道具でしょう。恐らくここの兵器鋳造作坊の製品でしょう。

☆鉄鏃と銅鏃

左が鉄製の鏃、右の1ケの小さな鏃は銅製です。

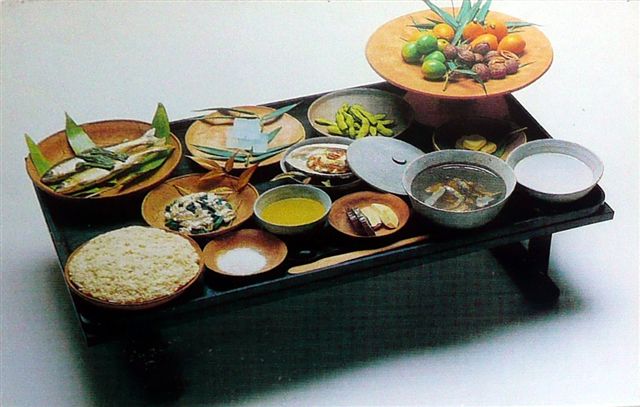

☆軍官飲食

士官クラスの食事です。蛋白源は焼き魚、穀物や木の実なと種類が多くて日本の食事に似てますね。皿の塩は味付用でしょうか?

☆士卒飲食

こちらは一兵卒の食事。質より量ですね。

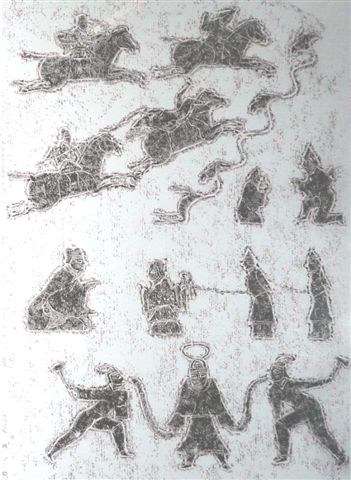

☆戦争献俘図

戦争で俘(とりこ)になった人を献上するの図でしょうか?奴隷として土木工事などに使ったのでしょうか?

☆満寵画像

合肥新城を築城した魏の征東将軍・満寵の肖像です。

☆三国剣

緑青からすると青銅剣ですね。

出土品を目の当たりにすると三国志の話は実話だったのだと実感が沸きます。 もう一回来週に続きます。お楽しみに。

|

END