|

目下、オリンピック開催で湧くパリの美術館の訪問報告です。

37年前のこと、1987年10月、会社の人たち4人で西ドイツに出張する機会がありました。

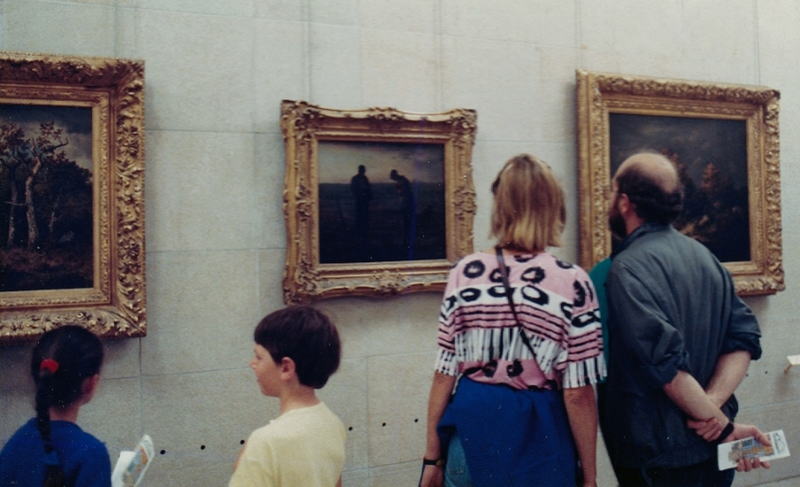

10月2日午後から4 日一杯の週末は会議日程が空いていたため、2泊でパリへ市場調査に行こうという事になりました。私はルーブル美術館への訪問を既に3度経験しているので、図らずも美術館の案内人のようになってしまいました。

美術館への訪問として3日は、新たに開館したばかりで日本人に人気の印象派作品が豊富なオルセー美術館と付属のオランジェリー美術館に、4日はパリで一番大きなルーブル美術館に行きました。実は私の絵画趣味は印象派以前のヨーロッパ絵画が中心で、これより新しい作品は避けて訪問していたのですが、案内役としては皆さんの好みに合わせるしかないでしょう。

今回はオルセー美術館と、続いて訪れた近くのオランジェリー美術館の二つをまとめて報告します。画像が多くなるので、前編と後編に分けました。

なお、ルーブル美術館にはその後も訪れ、計5回訪問したのですが、既に4回に分けてこのシリーズで報告済みです。

オルセー美術館の入り口

撮影 1987年10月3日

今や、パリの観光名所なので、ご存じと思いますが、セーヌ川を挟んでルーブル美術館の対岸にあった、オルセー駅舎を利用した美術館です。 訪問時は開館後まだ10ヶ月しか経っていませんでした。

原則として1848年から1914年くらいまでの作品が展示されており、それより古い作品はルーブル美術館に、新しいものはポンピドーセンターに展示という役割分担となっています。

なお、この美術館が開館する前は、ルーブル美術館に展示されていたので、過去に本シリーズで紹介した絵をまた紹介しているものもありますが、ご了承ください。

まずは新古典主義のアングルの作品から。時代的にルーブル美術館との境界付近です。

ジャン・オーギュスト・ドミニク・アングル &

アレクサンドル・デスゴッフ

「パフォスのヴィーナス」1852年 撮影 1987年10月3日

タイトルにあるパフォス(Paphos)とは、愛と美を司るギリシア神話の女神アプロディーテー生誕の伝説の地で、古代ギリシア、ローマ時代にはキプロスの首府でした。

この絵は、古代ローマの愛と豊饒の女神ヴィーナスを表しています。絵の緑の背景と古代寺院はアングルの弟子であり共作者であるアレクサンドル・デスゴッフが後で描いたと言われています。

これらは子供のキューピッドの存在と併せて前景の裸の女性はヴィーナスであることを示しています。

しかし、アングルはノートの 1

つに「ヴィーナスの草稿、肖像画」と書き、この絵のジャンルを強調するために「肖像画」という単語に下線を引いていたそうです。 したがって、これを単なる神話画とみなすことはできません。

そして、このヴィーナスの顔はアングルが好んで描く一般的な女神たちの顔ではなく、卵形の顔に大きな青灰色の目の特定の人相で描いており、モデルは明らかに国会議員の娘、アントニー・バライ夫人と判明しています。しかしその一方で、アングルがどのようにしてヴィーナスの裸体を上流社会の貴婦人の肖像画と結びつけたのかははっきりしておらず、おそらく肖像画としての注文はキャンセルされてしまったのではないかと考えられています。

肖像画の制作を始めたときにアングルは裸の女神の姿にすることに決めたようですが、モデルはそれに気づかなかったはずはありません。

(注:当時裸の女性を絵に描く時は、必ず女神として描かねばならない約束だったようです。「マリー・ド・メディシスの生涯」と言うルーベンスの大作があり、それにはマリー・ド・メディシスを半裸で描いたものがありますが、それは女王を女神に擬(なぞら)えて描いたので、半裸が許されたということです。後編で出てきますが、マネが「草上の昼食」「オランビア」で実在の娼婦をモデルに裸婦を描いたので、ものすごいスキャンダルになっています。)

さて、「ヴィーナスなのか?肖像画なのか」という問題ですが、この絵に関連して、素描が二つ存在します。 Venere a Pafos(Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 28

gen 2024 alle 00:15.)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.より。

一つは下のスケッチで、ポール・フランドランという当時アングルの工房にいた弟子に相当する人が「アントニー・バライ夫人の素描」という題で下絵を描いています。これを見ると明らかに肖像画として描こうと開始したことを示しています。

「アントニー・バライ夫人の素描」ポール・フランドラン画 (リヨン美術館蔵)

次に、米国・ボルティモア美術館にアングル自身が描いたと思われる習作が残っており、こちらは裸体ですから、ヴィーナスとしての下絵でしょう。

大腿の途中に入っていている横線は、フレーミングはここまでとの印でしょう。

「パトスのヴィーナスの習作」アングル 1852年(ボルティモア美術館蔵)

この作品の人物像が「パトスのヴィーナス」の下絵になっているのは明らかでしょうが、Wikipediaイタリア語版によると「2 つの異なるモデル (顔はマダム・バライ、身体はプロのモデル) から構成されていて、神話の場面と肖像画という 2 つのジャンルを融合したものである」と書かれています。

Venere a Pafos(Questa pagina è

stata modificata per l'ultima volta il 28 gen 2024 alle 00:15.) Da Wikipedia, l'enciclopedia

libera.

そして、「アングルは絵を未完成のまま、自分の工房に残して置くのですが、後に背景を共同制作者のアレクサンドル・デスゴッフが描いて、ヴィーナスであることの説明に古代寺院とキューピッドを加筆して完成させた」という説があります(ここも上記のWikipediaイタリア語版より、文章は自動翻訳を意訳して抜粋)。

さて、みなさんどうお思いますか?これだけの着衣の下絵もきちんと残っています。肖像画を依頼されたからにはきちんと完成させて、代金を回収する必要があるし、アングルはまず、着衣の肖像画を一枚仕上げて、夫人に渡したとも考えられます。

そして、夫人は喜んで絵を受け取り、約束の額を支払い、絵はバライ家の邸宅の奥の間にひっそりと飾られたまま表には出ず、世間に知られることなく今に至った。(あるいは消失した)

一方アングルが裸体のヴィーナスにしたかった絵は、モデルのパライ夫人には内緒で、未完成のまま工房に残したのですが、アングルの死後に弟子が完成させて、そのうちエドガー・ドガの目に留まり世に紹介された、というストーリーは成り立たないでしょうか? これは私の妄想ですが・・・

ところで、アングルは女性の体を自分の理想の形に変形させて美しく描くことに拘っているとよく言われますが、この絵では背中を眺める視点と、胸を眺める視点とが同じ点からではなく、胸がより正面から見えるように、視点を前にずらして見て、それを合成してデフォルメしていることで有名です(なぜならば、背面の首から背にかけての線と、胸の関係に違和感がある)(まさにキュビズムの手法の走り)。後にピカソがこの絵を見て、それを察知して、喜んだという逸話があるようです。

次の絵もアングル作ですが、ルーブル美術館に展示されていた時に見ました。オルセー美術館が開館して、こちらに移動していました。

ジャン・オーギュスト・ドミニク・アングル「泉」1856年

撮影 1987年10月3日

1820 年頃に下描きが開始され、完成は1856年と36年も掛かっています。大作の場合に一般的にされるように、ここでも 2 人の弟子の助けを借りました。

彫刻特有の表現が、妖精の姿に顕著に現れており、 縦長の形式に、あたかもアルコーヴ(アルコーヴとは建築において、部屋の小さな凹んだ部分、または壁のような

アーチ型の開口部を指します)にはめ込まれたような全身ヌードが表現されています。モデルのポーズは大理石の彫刻のような静止形であり、古代彫刻を重視する新古典主義のリーダーであるアングルにふさわしいといえます。

当時の美術批評家もまた、アングルが理想的な美しい人物を追求するあまり、変形させて描く事と写実主義との矛盾に疑問を呈しました。体はまるで本物の肌の質感を示し、肉のような錯覚を与えるかのような光沢のないタッチで、ビロードのようでもありますが、アングルが線と描画を重視する古典的な教えに忠実であり続ける一方、彼はその枠組みを超えた革新的なスタイルで、ドガやピカソのような芸術的な道を開いていきます。

アングルの造形処理は異常なまでの単純化をテーマとしており、引き伸ばされた身体には蛇行する線の遊びがあり、奥行きを無視したシルエットの存在を強調していると言われます。

絵の最初の所有者であるデュシャテル伯爵は、この絵を「大きな植物や水生の花に囲まれた春の妖精を本物の人間に見えるようにしている」と評し、また、

テオフィル・ゴーティエ*はこの現実と理想の統合を「肉体がこれほどしなやかでより瑞々しく、より生命が吹き込まれ、そのささやかな裸体が、このように我々の視線に差し出されたことは未だかつてありませんでした。今回の絵は理想的なだまし絵だ」と評したそうです。

*テオフィル・ゴーティエは、19世紀のフランスの詩人・小説家・劇作家。文芸批評、絵画評論、旅行記も残しました。日本では「ゴーチエ」とも表記されます。

ちなみに下の絵は、アングルの「ビーナス誕生」ですが、この「泉」とそっくりなポーズで、アングルのお気に入りだったようで、私はよく間違えます。

上段中央ジャン・オーギュスト・ドミニク・アングル

「ヴィーナスの誕生」 1848年、シャンティー コンデ美術館蔵

撮影1996年6月22日

アレクサンドル・カパネル「ヴィーナスの誕生」1863年 撮影 1987年10月3日

さざ波の上に横たわり、長い髪をうねらせたヴィーナスが目覚めようとしています。水色の空にはキューピッドが舞い、ほら貝を吹きならします。

神話上の主題とはいえ、この肉感的な裸婦のポーズに官能性を感じない訳にはいきません。この作品は1863年のサロンに出品されて、大好評となり、この年カパネルはアカデミー会員に選ばれました。

エミール・ゾラはこの「甘美で娼婦のような」女神について「ローズ色とアーモンドのパテのなかに淫らさがある」と評したそうです。

また書きますが、この時代このような官能的な女性の裸体画は、女神を描く場合のみ許され、その慣習を破ったマネの「草上の昼食」や「オランピア」は同じ年の作なのですが、マネの作品は大スキャンダルに晒されるのです。

ポール・キャベ「水浴のスザンヌ」1861年 の横で 撮影 1987年10月3日 10時25分

地上階の中央通路には大理石の彫刻が並んでいます。「水浴のスザンナ」というのは旧約聖書に現れる題材で、過去に多くの絵画や彫刻作品例があります。このポール・キャベの彫刻は1861年のサロンに出品して一等を受賞し、エリゼ宮のために皇后ウジェニーが所有した後、パリのオルセー美術館に展示されました。

オーギュスト・クレサンジェ「蛇に噛まれた女性」1847年 撮影1987年10月3日

クレサンジェは、手首に巻きついた蛇に噛まれ、痛みに悶える裸の女性の彫像を制作しました。この像は1847 年のサロンで、スキャンダルとなりました。

スキャンダルとされた一つの理由は、生身の人から直に型を取って彫刻が制作されたこと(芸術家の怠惰と誠実さの欠如を引き起こすもとになると言われた)、および二つ目の理由はその体形を提供した人がボードレールのミューズ(芸術家や作家などの創造性にインスピレーションを与える人物のこと、愛人を指す時もある)、アポロニー・サバティエ(当時25歳)という、サロン「ラ・プレシデント(社長)」を開く、パリっ子の美人だったことが理由だったようです。

彫刻はやはり石や木などの不要なところを削るか、あるいは粘土をこねて、原形を作るなどして創作して欲しいところですね。でも時代は、写真の発明(この8年前にタゲレオタイプ*が出現)で、絵画業界では、正確な肖像画を描く意味は薄れつつあり、彫刻部門でも、正確に手早く写し取る技術を模索した自然な結果なのだろと私には思えます。

(注:「19世紀の全共闘運動」の旗頭と言われるドラクロワにとってはこの手法は単なる「彫刻されたダゲレオタイプ」という程度の感覚だったそうです。)

ちなみにこのスキャンダラスな行為を画策したのはクレサンジェが親密な関係を持っていたテオフィル・ゴーティエ*(前出)だったそうです。

*タゲレオタイプ:ルイ・ジャック・マンデ・ダゲールにより発明され、1839年8月19日にフランス学士院で発表された世界初の実用的写真撮影法であり、湿板写真技法が確立するまでの間、最も普及した写真技法。

この裸体の女性は、毒蛇にかまれた死の苦闘というよりは、官能的な肢体を誇示しているように見え、第二帝政期の逸楽の官能的な趣味を予言した作品であったというのが現在の評価のようです。

アレクサンドル・シェーネヴェルク 「若きタレンティーヌ」 1871 年 撮影1987年10月3日

ご婦人が「あら!一体これは何かしら?」という様子で眺めていますね。上の写真の角度からではよく見えないので、別の角度からの画像を貼り付けましょう。

同上 アレクサンドル・シェーネヴェルク「若きタランティーヌ」1871年

1872 年のサロンで発表されたこの作品は、アンドレ・シェニエ(1762-1794)の同名の詩に基づく大理石彫刻で「若きタランティーヌ」の遺体がモチーフです。

それはどのような詩か?

その詩の一節を引用してみます。

{Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine!

Son beau corps a roulé sous la vague marine.

Thétis, les yeux en pleurs, dans le creux d'un rocher,

Aux monstres dévorants eut soin de le cacher.}

「彼女は波の中にいます、若きタランティーヌ!

彼女の美しい体は海の波の下で転がりました。

テティスは岩の窪みで泣きそうな目で、

彼はそれを貪り食う怪物たちから隠すことに注意しました。」

(翻訳はフランス語のGoogle自動翻訳)

この作品は すぐにリビング アーティスト購入サービス(存命のアーティストの作品を購入するサービス組織)によって購入され、その後1874 年に国立美術館(現在のフランス文化省・博物館局の管理監督下に置かれた美術館)が買い上げ、展示はリュクサンブール美術館、1876 年からルーブル美術館、1881 年から 1986 年までコンピエーニュ城国立博物館(パリの北東郊外にある)とあちこちで展示されていましたが、その後はオルセー美術館で展示されています。(こちらはスキャンダルとは無縁だったようです。)

オノレ・ドーミエ「中道主義者の著名人たち、または国会議員たち」1832年

撮影1987年10月3日

胸像の主題はルイ=フィリップの七月王政(1830-48年)とその傀儡の議員たちに対する政治的風刺だったそうです。このひな壇に展示された4人のモデルは、

最上段;デュボワ「司法官で代議士」あるいは「脂ぎって…満足したでぶ」、二段目左;ドロール男爵「将軍で代議士」あるいは「嘲笑屋」、同右;ドレセール「企業家で代議士」あるいは「偏狭な頑固者」、三段目;キュナン「政治家」あるいは「悪人」だそうです。これらを含めて36点の胸像が現存するそうです。「説明の出展:NHKオルセー美術館1 リアリズム・美の革命 より作品ごとに抜粋。」

オノレ・ドーミエ「ジャコット・ルフェーブル氏」 1833年 撮影1987年10月3日

上の胸像と同じ作者ドーミエの風刺画ですが、「材質・技法・形状」はリトグラフ、新聞用紙だそうです。前出の胸像版に「ルフェーブル『銀行家』あるいは『頭が良くて切れるやつ』」というのがあります。多分それと同一人物でしょう。

なお、この作品は2001年に日本の東武美術館が購入し、2002年に国立西洋美術館の収蔵品となったようです。(印刷物なので一点物ではないと思われますが・・・)

ジャン・フランソワ・ミレー「落穂拾い」1857年

撮影1987年10月3日

この絵も以前、ルーブル美術館に展示されていましたが、オルセー美術館に移動していました。 ジャン・フランソワ・ミレーという人は日本人に本当に良く親しまれた画家ですね。

私個人の思い出としては、小学校か中学校の図画の授業で「絵を模写するので、誰の絵でもよいから写真を持ってきなさい」と先生から言われて、家にあった古い画集から、この絵を剥がして(当時本の印刷技術が悪かったので、絵の写真は別に印刷して、黒い台紙ペ―ジに貼ってあった)学校に持っていき、模写したことがあるので、よく覚えています。

絵では、秋の収穫期、山と積まれた麦の束を運ぶ人、にぎやかなその情景から遠く離れて三人の貧しい農夫が黙々と、落ちこぼれた麦の穂を拾っています。これはかつてのフランスの農村では、旧約聖書の教えに従い、麦の刈り入れ時にわざと穂を落として、寡婦など貧しい人々に与えていたそうです。

「旧約聖書「レビ記」に「穀物を収穫するときは、畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。…これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。」また「申命記」には「畑で穀物を刈り入れるとき、一束畑に忘れても、取りに戻ってはならない。それは寄留者、孤児、寡婦のものとしなさい。」とあり、これは近代の農村社会でも貧者の権利として一部に残っていた慣習だそうです。」

(落穂拾い (絵画)

(最終更新 2024年4月22日 (月) 09:06)Wikipedia日本語版より一部を抜粋)

「ミレーはパリ郊外のバルビゾン村に住んで農民と暮らしを共にして絵を描いたバルビゾン派の画家で「農民画家」として知られています。しかし、彼は本当は「宗教画家」を目指していたのだそうです。

以前は宗教画や肖像画を描いていたのですが、「箕(み)」をふるう人」という作品(現在ロンドン・ナショナルギャラリー所蔵)を1847年に描いて1848年のパリのサロンに出展したところ大好評を得て、フランス国家に買い上げられ「農民画家」として定評を得てしまったのだそうです。ですので、上記の写真の絵は、当時の農民の姿を借りて旧約聖書を物語る「宗教画」を描いたつもりだったという説があります。

彼の死後に伝記『ジャン=フランソワ・ミレーの生涯と作品』がパリで刊行され、道徳的で、信仰深く、清貧で、農民として生きた画家という「ミレー神話」を、熱っぽい文章で伝え、各国語に翻訳されて、人々が思い描くミレーの人物像に大きな影響を及ぼしたと言われているようです。(ゴッホや白樺派に影響を与えた)」

(以上はYou tube「山田五郎オトナの教養講座」より)

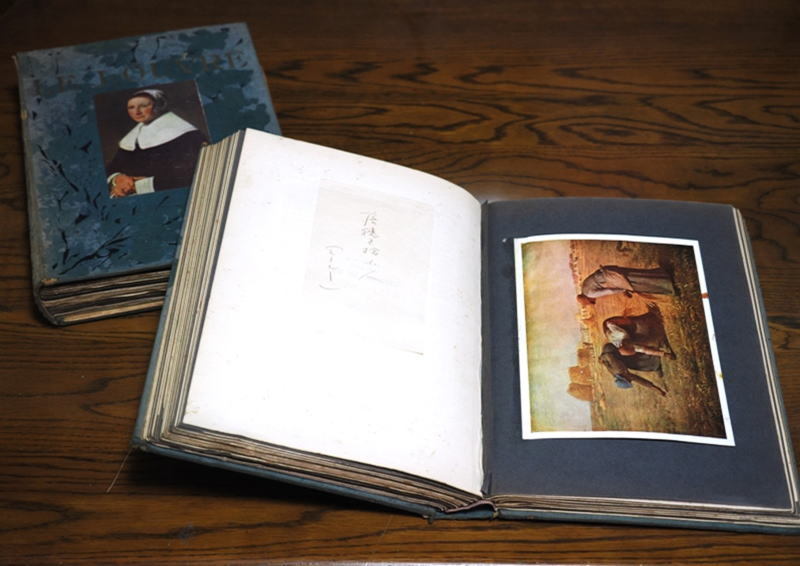

画集「ルーブル美術館(Le Musée du Louvre )」;発行年は多分1913年(大正2年)

わが家には、私が物心ついたときから分厚いルーブル美術館の画集があります。上下巻2冊で発行年月日の記載は見当たらないのですが、Copylight 1913年(大正2年)とあるので、発行はその頃でしょう。絵のページを開くと左の白いページにはフランス語で題名「Les Glaneuses」と作者名「J. F. Millet(1815-1875)」が印刷してあり、それを覆うようにペン書きの紙が貼ってあり

“落ち穂を拾ふ人(ミーレ―)”と書いてあります。右の黒い台紙ページには白い紙にカラーで印刷された絵が台紙に貼ってあります。この画集からミレーの「落穂拾い」を剥がして模写の為に学校に持っていたことがあり、そのとき着いてしまった絵の具の跡が白い枠に残っています。

はて、学校でどんな絵を描いたのか、絵は残っておりませんし、記憶もありません。

ジャン・フランソワ・ミレー「晩鐘(お告げの祈り)」1857-59年

撮影1987年10月3日

これもミレーの代表作です。

男性と女性が、マリアへの受胎告知を祝うお祈り「お告げの祈り」を暗唱しています。 彼らはジャガイモを掘るのを止め、芋堀り用のフォーク、籠、袋、手押し車など農作業に使われる道具が周りに散らばっています。

1865年、ミレーはこう語りました。『「晩鐘(お告げの祈り)」を思いついたのは、畑仕事をしているときに教会の鐘が鳴るのを聞いた祖母が、いつも我々に仕事の手を休ませ、亡くなった貧しい人々のために「お告げの祈り」を唱えていたことを思い出したからです。』

上の写真では見にくいので、下にWikipediaからの画像を借りて表示します。

ジャン・フランソワ・ミレー「晩鐘(お告げの祈り)」1857-59年

画像は晩鐘 (絵画)( 最終更新 2023年2月8日 (水) 15:04)Wikipedia日本語版より

描かれた情景は上記の通りですが、この絵は、あるアメリカ人の注文によって描かれたそうです。ところが完成しても注文主は受け取りに来なかったので、ミレーは別の人に1000フランで売ってしまったそうです。

その後、あちこちと転売されるのですが、1889年競売でフランス国家とアメリカ美術協会の争奪戦となり、結果フランス側が55万3000フランで落札したのですが、フランス議会が、余りに高額であるとして支出を認めなかったため、次点のアメリカ美術協会が獲得することになり、本作品はニューヨークに渡り、アメリカ中で展覧されて熱烈な歓迎を受けたそうです。

フランスではこのような秀作が海外に行くのは忍びないと 1890年、フランスのデパート王アルフレッド・ショシャールが80万フランで買い取り、1909年ルーブル美術館に寄贈され1986年オルセー美術館に移管されて現在に至っているとのことです。

(晩鐘 (絵画)( 最終更新 2023年2月8日 (水) 15:04) Wikipedia日本語版から抜粋。価格は最初にミレーが売った時の800倍に跳ね上がったのですね。ミレーの収入になった訳ではありませんが。)

今日では世界的に有名な宗教的偶像といってもよいほど、多くの人に崇拝されているので、ミレーは目指した「宗教画家」を達成したと言えるのではないでしょうか?

さて、この後いよいよ印象派の絵の展示に移るのですが、それを境にフランスの芸術は革命的に変わります。

画像がまだ多くあるので、その革新的な絵画は後編に紹介しますが、今回紹介した三つの大理石彫刻では作品をサロン(ルーブル宮で開催された官展)に応募して、大好評で受け入れられるものと、スキャンダルとなるものの両極端がありました。

背景を知らずに我々が作品を眺めると、単に「同じような女性のヌード彫刻」にしか見えませんが、何をモチーフとしたか(神話かキリスト宗を背景とした寓意画か、あるいは現世の出来事か)、伝統的な手法で制作したか(どんなア―ティストが誰をモデルにしたか、伝統を外していないか)などを審査員が吟味して評価をくだすようです。200年間も君臨してきた「王立絵画彫刻アカデミー」の教授らからなる頭の硬い審査員の伝統から外れたものは認められなかったようです。

この厳しい抑圧の反動として、絵画彫刻が革命的に変わる時代がやってくるのですね。

・・・後編に続く

|